|

|

Vorbemerkung:

Dieses unentgeltlich zur Verfügung gestellte Kompendium diente dem Verfasser und seinen Schülerinnen und Schülern vor allem als Vorlage für den gymnasialen Schulunterricht im Unterrichtsfach „Psychologie“ und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Fehlerlosigkeit. Es ist hemmungslos eklektizistisch und will Hilfestellung für Lehrende und Lernende zur persönlichen Verwendung, nicht Wiedergabe eigener Forschungen sein. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung des Autors sowie die Einbindung einzelner Seiten in fremde Frames bitte zu unterlassen! Alle Informationen werden unter Ausschluss jeder Gewährleistung oder Zusicherung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Der Verfasser übernimmt ferner keine Haftung für die Inhalte verlinkter, fremder Seiten.

Zur Bedienung: Die Darstellung der Webseiten kann auf allen Ausgabegeräten erfolgen. Der beste optische Eindruck sollte im Tablet-Format (senkrecht oder waagrecht) zu erzielen sein. Interne Links werden im selben Frame (Rückkehr meist mit ALT+Pfeil links oder über die entsprechende Schaltfläche), externe Links in einem neuen Fenster geöffnet. Die Volltextsuche verweist nur auf die Seite (führt nicht direkt zur gesuchten Textstelle), danach hilft die Seitensuchfunktion (meist STRG+F) weiter. Quellenangaben werden, soweit dies möglich ist, beigegeben. Sollten diesbezüglich (oder anderweitig) Fehler bemerkt werden bzw. Unterlassungen passiert sein, so möge dies bitte nachgesehen und über die beigegebene Mailadresse gemeldet werden. So bald wie möglich werden Korrekturen erfolgen. Um die letztgültige Version zu erhalten, ist eine Seitenaktualisierung (automatisch oder manuell) günstig.

|

KOMPENDIUM DER PSYCHOLOGIE, 2. TEIL (mit LINKS ins Internet)

|

Volltextsuche in allen 5 Teilen: |

|

|

Suchbegriffe bitte in Groß- oder Kleinschreibung,

ganz oder unvollständig Fragen und Kommentare an thomas.knob@chello.at

|

|

INHALT DES 2. TEILS:

III. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE (Allgemeines - Phasen der psychischen

Entwicklung - Entwicklungsstörungen - Geistige Behinderung)

⇘

IV. PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE (Definitionen - Einige historische Auffassungen

von Pädagogik -

Bildungsinhalte - Bildungseinrichtungen - Erziehungsstile und Erziehungsfehler -

Erziehungsziele)

⇘

Im Folgenden werden grundlegende Fragen und allgemeine Begriffe, die in diesem Abschnitt verwendet werden, definiert. - Vgl. a. (Entwicklungs)psychologie-Informationen

- Forschungsgebiet:

Die Entwicklungspsychologie befasst sich mit der Beschreibung und Erklärung

der Veränderungen des Erlebens und Verhaltens eines Menschen im Laufe seiner

Lebenszeit. Sie untersucht die Rolle der seelischen Vorgänge und Zustände bei

der Entwicklung des Bewusstseins im Laufe der Jahr(zehnt)e von der Geburt (tw.

sogar den Monaten davor) bis zum Tod.

- Entwicklung:

Entwicklung ist die Entfaltung eines zweckhaften Ganzen in Auseinandersetzung mit

anderen zweckhaften Ganzen. Es handelt sich um einen irreversiblen

Differenzierungsprozess, an dessen Ende Mündigkeit (Selbständigkeit,

Lebensausstattung, Identität) steht (stehen soll). Der Begriff insinuiert das

Sichtbarwerden von etwas bereits Vorhandenem. Dies - und vor allem die

Zielgerichtetheit - ist schon im antiken (von Aristoteles

- s. u. - eingeführten) Entelechie-Begriff

enthalten (ἐντελέχεια besagt, dass etwas sein Ziel in sich selbst habe).

- Programmierung:

Die zu entwickelnden Programme des Menschen sind z. T.

offene Programme.

Das bedeutet, dass der „Inhalt“, mit dem sie gefüllt werden, unterschiedlich

sein kann. Die

Fähigkeit zur Sprache ist z. B. angeboren und nach entsprechender Reifung abrufbar, ob

sich diese Anlage nun anhand von Englisch, Chinesisch oder der Gebärdensprache etc.

realisiert, aber nicht. (Insgesamt stehen zur Zeit ca. 8000 in 200 bis 300

Sprachfamilien einteilbare Möglichkeiten zur Verfügung - s. hier

-, die auf insgesamt nicht mehr als etwa 70 - im Deutschen werden ca. 40

realisiert - verschiedenen Lauten basieren, die man - oft mehr schlecht als

recht - durch Buchstaben wiederzugeben versucht: das Wort „klingen“ enthält

z. B. weder ein N noch ein G noch ein E, zusätzlich ist das L ist ein anderes L

als in „Laut“. Wie

das Max-Planck-Institut

für Kognitions- und Neurowissenschaften - MPI CBS; benannt nach dem

deutschen Physiker Max-Planck,

1858-1947 - herausfand, hinterlassen

unterschiedliche Muttersprachen unterschiedliche Konnektome im Gehirn; s.

hier).

- Prägung:

Unter Prägung versteht man eine

irreversible Fixierung eines Triebes auf ein Objekt. (Ein Beispiel ist die

Nachlaufprägung bei Gänsevögeln, die durch das erste in ihrem Leben wahrgenommene bewegte Objekt

- experimentell auch durch eine

Spielzeugeisenbahn, normalerweise aber durch die Gänsemutter oder andere frisch

geschlüpfte Jungvögel - ausgelöst wird;

s. a. u. Beim Menschen könnte man von einer Prägung auf Bezugspersonen, auf die Landschaft

der Umgebung, in der er aufwächst, etc. reden. Diese Wahrnehmungsobjekte werden

immer - positiv oder negativ - eine andere mentale Reaktion auslösen als

andere.)

- Reifung:

Reifung erfolgt von selbst (autonom) und schafft die Voraussetzungen für das Lernen (z. B.

Kortexreifung als Voraussetzung für das Schachspiel, Reifung des Stützapparates

als Voraussetzung für einen Purzelbaum etc.). Sie ist genetisch programmiert.

- Lernen:

Lernen (ein im Grunde durch Umwelt- oder Erfahrungseinwirkung

provozierter Vorgang, der sich in einer Änderung des Denkens und Verhaltens zeigt; s. a. u.) wird

durch bewusste, gezielte Maßnahmen (Intentionale Erziehung) in Gang

gesetzt, erfolgt aber auch durch direkten Umweltkontakt oder

immanente Einwirkungen (Funktionale Erziehung, Sozialisation; s. a. u.). Jérôme

Seymour Bruner

(1915-2016), ein Vertreter der sogenannten kognitiven Wende, erforschte das

entdeckende Lernen (= Zur-Verfügung-Stellen von Lernanregungen, um die

Eigenaktivität des Lernenden zu fördern und ihn spiralartig von ersten

Prinzipien auf höhere Ebenen zu führen). In sogenannten sensiblen

(kritischen) Perioden (Empfänglichkeitsphasen; Begriffe von Maria Montessori,

s. a. u.; auch tuning

periods genannt)

erfolgt das Lernen leichter als danach. Werden sie verpasst (was zumindest für

die elementarsten Lernprozesse in der Praxis

nicht leicht möglich ist), hat das lebenslange Folgen. (Das Versäumte kann nicht

mehr nachgeholt werden.)

Für die Sprache hat dies zum ersten Mal der Chefarzt der ersten Taubstummenanstalt in Paris, Jean Itard (1774-1838), anhand des „Wolfskindes“ Victor von Aveyron (ca. 1788-1828), der nach vermutlich 6-8jährigem Aufenthalt im Wald ca. 12jährig einem französischen Dorf zugelaufen war und nie mehr sprechen lernte, beschrieben. (Itard hatte als Einziger - gegen seinen Lehrer Philippe Pinel; s. u. - angenommen, dass Victors „Idiotie“ keine biologischen, sondern kulturelle Ursachen habe.) Das entscheidende Zeitfenster für das Bilden sprachlicher Kategorien ist von der Geburt bis längstens zum dritten Lebensjahr offen. In dieser Periode benötigt die primäre Hörrinde im Gehirn als Voraussetzung für diese Fähigkeit die entsprechenden (meist akustischen) Reize.

Die Einwirkung anderer ist deshalb notwendig, da es (gemäß der afrikanischen Weisheiten „Ein Mensch wird Mensch durch andere Menschen“ - einer Maxime der Ubuntu-Philosophie - bzw. „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“) im Wesen des Menschen liegt, von allein weder ein Selbst bilden noch überhaupt überleben zu können. Vgl. die Kaspar-Hauser-Exe. (= solche, die auf Deprivation beruhen): Der Staufer Friedrich II (= Federico II di Svevia, 1194-1250; ab 1220 Kaiser des römisch-deutschen Reichs) ließ Kinder isoliert aufwachsen, um herauszufinden, welche Sprache sie ohne Einfluss sprechen würden - ob Hebräisch, Griechisch oder Latein die Ursprache sei (nach heutigen Maßstäben unmenschlich, nach damaligen aber womöglich in seiner „Wissenschaftlichkeit“ fortschrittlich). Die Folge war der Tod der Kinder durch mangelnden Sozialkontakt. (Der „historische“ Kaspar Hauser lebte ca. 1812-1833, er wurde ermordet.) Vgl. auch die berühmte Textstelle Πολιτικά / Politik 1253a von Aristoteles (Ἀριστοτέλης; 384-322 v. Chr.), nach der der Staat ein Werk der Natur und der Mensch von Natur aus ein geselliges Wesen sei. („Ἐκ τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον.“ S. a. u.)

- Phase:

Phasen sind Zeitabschnitte (mit z. T. recht willkürlichen Grenzen), denen ein

Ordnungsprinzip zugrunde liegt (ähnlich z. B. den Literaturepochen),

das die jeweils anstehenden Entwicklungsaufgaben definiert, deren

Verfehlung zu Problemen führt. (Developmental tasks wurden vom Amerikaner Robert

J. Havinghurst, 1900-1991, als je

nach Lebensphase - bei Havinghurst

Säuglingsalter und frühe Kindheit bis 6, mittlere Kindheit bis 13, Adoleszenz

bis 18, frühes Erwachsenenalter bis 30, mittleres Erwachsenenalter bis 60,

spätes Erwachsenenalter ab 60 Jahre - auf Grundlage physischer Reife,

individueller Zielsetzungen und gesellschaftlicher Erwartungen zu bewältigende,

konkrete Anforderungen beschrieben.)

Die Angaben der Abschnittsgrenzen erfolgen mit Semikolon (1. Zahl = Jahr, 2. Zahl = Monat). Wie allen Einteilungen liegt auch der hier verwendeten eine gewisse Willkür zugrunde; sie könnte mit demselben Recht genauso gut auch anders aussehen (und sieht in Werken zur Entwicklungspsychologie auch oft anders aus). Zu beachten ist auch der Unterschied zwischen objektiven Gegebenheiten (Alter) und subjektivem Empfinden. („Man ist immer so alt, wie man sich fühlt.“) Robert Kastenbaum (1932-2013) erforschte diese Diskrepanz und stellte fest, dass sie mit zunehmendem Alter ansteigt und sehr breit werden kann. Das durch molekulargenetische Veränderungen determinierte biologische Alter eines Menschen lässt sich mit der 2013 vom deutsch-amerikanischen Bioinformatiker und Gerontologen Stephan / Steve Horvath (*1967) entwickelten epigenetischen Uhr (s. hier und Selbsttest) unter Verwendung einer Analyse von DNA-Methylierungsstellen auf wenige Jahre genau bestimmen. (Für die Eruierung des kalendarischen Alters genügt nach wie vor die Geburtsurkunde.)

- Die vier Grundfragen der

Entwicklungspsychologie:

Nach Heinz Heckhausen

(1926-1988) können folgende jeweils zwischen zwei Gegenpositionen

hin und her pendelnde Grundfragen formuliert werden:

* Ist das Kind ein kleiner Erwachsener, oder ist der Erwachsene ein groß gewordenes Kind?

* Ist das Kind ein aktiver Erkunder oder ein passiver Empfänger?

* Ist das Kind ein Bündel von Elementarprozessen oder ein integriertes Gesamtsystem?

* Sind die Ergebnisse der kindlichen Entwicklung stärker von Erbfaktoren oder von Umwelteinflüssen bestimmt?

Es ist offensichtlich, dass jeweils eine Position die im Vergleich zur anderen modernere Auffassung abbildet, wiewohl jeweils beide Aspekte berücksichtigenswerte Implikationen enthalten. Vor allem im letzten Punkt scheint das Pendel immer wieder hin- und herzuschwingen bzw. - wie schon Heckhausen formulierte - die Frage als falsch gestellt betrachtet zu werden. (Dazu s. a. u.)

PHASEN DER PSYCHISCHEN ENTWICKLUNG

Grundlegende Voraussetzung für psychische Entwicklung ist ein höher entwickelter lebender Organismus. Als wichtiges Merkmal des Lebens wird meist (neben dem zellulären Aufbau, dem Stoffwechsel, der Stimulationsfähigkeit u. a.) die Fähigkeit zur Autopoiesis (der Begriff wurde von den chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana, 1928-2021, und Francisco Javier Varela García, 1946-2001, geprägt), also die dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiesatz) entgegenstehende Möglichkeit zur Hervorbringung bzw. Erneuerung der eigenen erhaltenden Systeme wie der Zellerneuerung. Lebende Systeme sind rekursiv und selbst das Produkt ihrer Organisation. Im Gegensatz dazu können z. B. Viren oder noch so menschenähnliche Input-/Output-Maschinen wie Computer nicht aus eigenem schadhafte Elemente ihrer selbst wiederherstellen. (Der Begriff „Autopoiesis“ wurde später vom Soziologen Niklas Luhmann, 1927-1998, auf soziale Systeme übertragen.)

Die hier verwendete Phaseneinteilung der psychischen Entwicklung des Menschen folgt in den ersten Abschnitten Marian Heitger (1927-2012), Erziehen, Lehren, Lernen. ORF-Lehrgang 1970. (Zur Freud'schen Phaseneinteilung s. u.; die Phasen der Sprachentwicklung, des kindlichen Spiels, der Entwicklung von Zeichnungen, des Abschieds vom Leben und diejenigen von Kohlberg und Erikson sind in dieses Kapitel eingearbeitet.)

- 0;0 bis 0;6: Säuglingsalter:

* Ordnungsprinzip der ersten Phase: Kennenlernen

des eigenen Körpers und seiner Zustände

Ich ⟺ Körper |

Abb. 2/1: Ordnungsprinzip 1. Phase

* Genetische Voraussetzungen: Der Ausdruck „Genetik“ (genauso wie „Gameten“, „Zygote“, „hetero-“/„homozygot“ und „Allele“) wurde 1905/6 vom britischen Biologen William Bateson (dem Vater von Gregory Bateson; s. u.) im Zuge seines Bestrebens, die 1866 veröffentlichten, aber weithin ignorierten Erkenntnisse von Gregor Mendel (1822-1884) anzuerkennen, geprägt. Zusammen mit den Umwelteinflüssen bestimmen die zur Zeit noch kaum veränderbaren nicht einmal 20 000 Gene (Karyotyp 44+XX oder 44+XY; s. a. u.) durch die Anordnung ihrer ca. 3 Mia. Basenpaare (die Nukleotide, die in der DNA die beiden Stränge der Doppelhelix, die sich um die eigene Achse dreht, bilden, sind über Basen, die wie Puzzleteile zusammenpassen - Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin - miteinander verbunden) die Entwicklung und das Verhalten des Menschen. Die DNA enthält jene Informationen, die es ermöglichen, RNA und damit die aus den 20 Aminosäuren aufgebauten Proteine (Eiweiße; man schätzt ihre Anzahl auf unvorstellbare 10300; sie werden - s. u. -mit den Mitteln der KI analysiert) als chemische Bausteine des Lebens herzustellen, die dann spezielle Aufgaben zu bewältigen imstande sind. (Die Umwandlung der Erbinformation in Proteine nennt man Genexpression. Aminosäuren sind riesenmolekülartige Carbonsäuren, bei denen ein alphaständiges Wasserstoffatom durch eine Aminogruppe NH2 ersetzt ist: Alanin, Arginin, Asparagin, Asparaginsäure, Cystein, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin und Valin.) DNA-Untersuchungen bewirkten, dass biologische Konzeptionen von „Menschenrassen“ nicht mehr gerechtfertigt werden können, da nur Gradienten, aber keine klar abgegrenzten Gruppen festgestellt werden können. Europäer sind z. B. bis heute mit den Ostafrikanern genetisch enger verwandt als diese mit den Westafrikanern. (Vgl. dazu Jenaer Erklärung von 2019)

Homo sapiens ist vor ca. 30 000 bis 40 000 Jahren als einzige von damals mindestens vier weiteren existierenden Menschenarten, deren Erbanlagen wir teilweise immer noch in uns tragen, übrig geblieben. Menschen gab es nach Erkenntnissen des frühen 21. Jhdts. schon vor ca. 2,6 Mio Jahren, der Homo sapiens ist durch die 2017 erfolgten Entdeckungen des Teams von Jean-Jacques Hublin (*1953 in Algerien; Balzan-Preis - nach Eugenio Balzan, 1874-1953, - 2023) am Jebel Irhoud / جبل إيغود, in Marokko seit 300 000 Jahren fossil belegt. (Erste primatenartige, tw. aufrecht gehende Hominini - Toumaï - gab es schon vor 7 Mio. Jahren, den zweibeinigen Affen Australopithecus vor 4 Mio. Jahren.)

Homo sapiens (Bezeichnung von Carl von Linné, 1707-1778) hat sich vermutlich bald nach dem vor ca. 50 000 Jahren erfolgten Afrika-Exodus in Westasien im Bereich des heutigen Nahen Ostens zum ersten Mal mit den dort ansässigen Neandertalern, die sich in Europa aus dem Homo erectus entwickelt hatten, ihre Toten bestatteten und sprachen, gepaart (nach Forschungen des Genetikers Johannes Krause, *1980, ungefähr vor 49 000 bis 45 000 Jahren) und ist dann nach Europa vorgedrungen (wie 47 500 Jahre alte Höhlenfunde von Hublin in Thüringen nachwiesen). Ein Echo aus dieser Vorzeit bilden die 2 bis 3% Neandertalergene (nach dem Fundort Neandertal an der Düssel bei Mettmann in Deutschland), die fast alle Menschen außerhalb Afrikas aufweisen. Teile der Neandertaler-DNA wurden erstmals 1997 vom schwedischen Begründer der Paläogenetik und Medizin-Nobelpreisträger 2022 Svante Pääbo (*1955; Sohn des Medizin-Nobelpreisträgers von 1982 Sune Bergström - 1916-2004 - der den Einfluss von Prostaglandinen auf vitale Prozesse erforscht hatte) entschlüsselt.

Bis vor ca. 6000 bis 7000 Jahren hatten alle „Europäer“ eine dunkle (Vitamin B-produktionsfeindliche) Hautfarbe, möglicherweise sogar noch der berühmte „Eismann Ötzi“, der ca. 3200 v. Chr. gelebt hat. (Die Mutation der hellen Haut setzte sich in nördlicheren Gegenden Eurasiens in wenigen 1000 Jahren erst durch die Umstellung der ehemals vitamin-D-reicheren fisch- und fleischhaltigen Ernährung nach der neolithischen Revolution in Verbindung mit Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht durch, sodass nun auch in sonnenarmen Gegenden das Vitamin D leichter über die Haut produziert werden konnte.)

In West-

und Südostasien ist der prozentuelle Anteil des Erbguts des Denisova-Menschen,

einer (s. hier) erst

2010 von Bence Viola

(*1977) u. a. entdeckten und von Svante

Pääbo genetisch identifizierten

Neandertalerabspaltung (s. hier), noch höher. Afrikaner tragen genetisches Material einer

noch unbekannten Menschenart (ohne Fossilfunde; „Geisterpopulation“), die durch

Genanalysen indirekt erschlossen werden konnte. Die fünfte bekannte Menschenart

zur Zeit der Herausbildung des Homo sapiens, Homo floresiensis (der

kleinwüchsige „Hobbit-Mensch“), blieb aufgrund ihrer Insellage vermutlich ohne

genetische Auswirkungen auf den heutigen Menschen.

Vgl.

folgendes Video und den

Festvortrag vor der

ÖAW 2018, eingeleitet vom damaligen dortigen Präsidenten, dem späteren Physik-Nobelpreisträger 2022 Anton

Zeilinger, *1945, und s. a.

hier.

* Anthropologische Voraussetzungen: Der Mensch ist laut Arnold Gehlen (1904-1976) „von Natur aus ein Kulturwesen“, das „Weltoffenheit“ aufweist. (Es ist nicht zur Einpassung in ein bestimmtes Milieu gezwungen, ist erfahrungsbereit auch für Wahrnehmungen ohne Signalcharakter und in seiner Freiheit nicht durch einschränkende Instinkte eingeengt.) Der Mensch ist vom Anthropologen Adolf Portmann (1897-1982) als „physiologische Frühgeburt“ bezeichnet worden, die eine verkürzte Embryonalentwicklung aufweist, die dem für einen späteren Geburtstermin zu großen Kopfumfang (im Verhältnis zum sehr engen Geburtskanal) geschuldet ist. Deshalb sind die Fontanellen zwischen den Schädelplatten zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht geschlossen, die Gehirnentwicklung (v. a. die Myelinisierung; s. o.) ist noch nicht abgeschlossen, selbstständiges Bewegen unmöglich und längere Hilflosigkeit als bei vielen anderen Tieren die Folge. (Wie der Leipziger Psychiatrieprofessor Paul Flechsig, 1847-1929, bereits 1874 nachwies, beruht die spätere Größenzunahme des Gehirns aber nicht auf der Vervielfältigung der Neuronen, sondern auf deren zunehmender Faserdicke durch Myelinisierung.) Bereits Johann Gottfried Herder (1744-1803) sprach aufgrund der Instinktreduktion des Menschen von einem „Mängelwesen“ (das z. B. nach seiner Geburt über keine biologischen Waffen verfügt und - im Unterschied zur Tierwelt mit ihrem starren Verhaltensrepertoire - nicht sicher in seine Umwelt eingepasst ist), andere zählten den Menschen zu den Nesthockern.

Die Gehirnmyelinisierung - v. a. im orbitofrontalen Kortex - ist erst in oder nach der Pubertät abgeschlossen. (Vernünftige Gefahreneinschätzung und verantwortliches Denken können daher erst dann erwartet werden, was bei einer etwaigen Diskussion über das Strafmündigkeitsalter oder die frühestmögliche Erwerbsmöglichkeit eines Führerscheins beachtet werden sollte.) Der Nachteil der im Vergleich zur Tierwelt langsameren Hirnentwicklung bewirkt jedoch, dass wir uns zunächst gezwungenermaßen ausführlich mit einfachen Strukturen auseinandersetzen (alles andere erscheint zunächst nur als strukturloses Rauschen), bevor es unser System zulässt, aufbauend auf dieser Grundlage jene komplexen Strukturen zu verarbeiten, die nur dem Menschen zugänglich sind. Die Reifung garantiert die richtige Reihenfolge der Lerninhalte: zunächst grobe Strukturen, in der Folge immer weiter verzweigte Verfeinerungen.

Im Gegensatz bzw. in Kompensation zu den oben erwähnten einschränkenden Aspekten steht also fest, dass der Mensch besser als alle anderen Säugetiere lernen, sein Wissen weitergeben und sich anpassen kann. Er ist laut Konrad Lorenz, s. u., ein „Spezialist aufs Nichtspezialisiertsein“, der durch sein nie erlahmendes Neugierverhalten und das Zusammenwirken von Praxis und Gnosis jedem Affen überlegen sei, unterschiedlichste Lebensräume zu besiedeln vermöge und z. B. unter allen Lebewesen der Erde zwar nicht der schnellste, aber der ausdauerndste Läufer sei. Zusätzlich dazu widerlegt der Mensch tw. das Gesetz, dass der Überlebensspielraum eines Lebewesens verkehrt proportional zu seinem Organisationsniveau sei. (Bakterien könnten vermutlich Millionen Jahre im Weltraum überleben). Da das Korsett einer instinktgebundenen Festlegung des Denkens und Verhaltens gelockert wurde, konnte sich der Mensch flexibel zu einem weltoffenen Wesen entwickeln, das imstande ist, sich an unterschiedlichste Umweltbedingungen anzupassen und dessen Interesse an einer forschenden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt lebenslang erhalten bleibt. Inzwischen sind 97% aller Säugetiere Menschen, was allerdings auch immer - bedingt durch die nun entstandene Dysfunktionalität der menschlichen Beziehungen - das Risiko des Scheiterns (bis hin zur nun möglichen Auslöschung der eigenen Art durch die Zurückdrängung der Natur bis zu deren Vernichtung oder den Einsatz atomarer Sprengkörper) als Preis für diese Freiheit beinhaltet.

Im Unterschied zum Tier, das automatisch seine Art repräsentiert, ist der Mensch laut Heitger mit Individualität (um die er auch weiß), Selbstbewusstsein (nicht nur Ichbewusstsein) und Freiheit ausgestattet. (Ein prinzipieller - nicht nur gradueller, sondern substantieller - Unterschied zwischen Mensch und Tier kann jedoch nicht nachgewiesen werden. Auch Tiere können Geist, Intelligenz - s. u. - und bestimmte Bewusstseinszustände haben, wenn sie ihr Wissen auch nicht anhäufen können. Da aber nur der Mensch die Erde im Hinblick auf Biologie, Geologie und Atmosphäre nachhaltig verändert hat, wird das derzeitige Zeitalter seit 2000 auf Vorschlag des niederländischen Chemikers, Ozonlochforschers und Meteorologen Paul Crutzen, 1933-2021; Chemie-Nobelpreis 1995, auch Anthropozän genannt.)

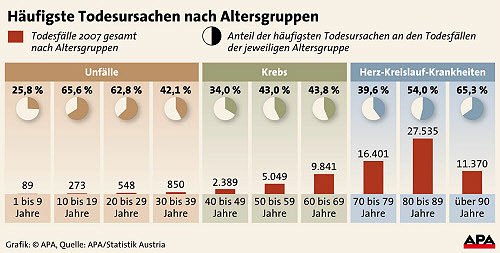

* Statistik: Insgesamt kommen in Österreich auf 1000 Mädchen im ø 1055,7 Buben zur Welt (51,4%). Durch erhöhte männliche Unfall- und sonstige Todeszahlen gleicht sich dieses Missverhältnis bis zur Pubertät wieder aus, am Lebensende dominieren dann die Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung. Mehrlingsgeburten (deren Auftrittswahrscheinlichkeit mit dem mütterlichen Alter ansteigt) liegen unter 3%. Das Erstgebärendenalter lag 2024 in Österreich im ø bei 31,6 Jahren (3,6 Jahre höher als 30 Jahre davor), Männer werden ølich mit 34 Jahren erstmalig Väter. Zusätzlich verringerte sich die Anzahl der funktionstüchtigen männlichen Spermien durch Lifestyle- oder Umwelteinflüsse (Alkohol, Cannabis, Übergewicht etc.) seit den 70er-Jahren um die Hälfte, sodass die Rate der gewollt oder ungewollt kinderlosen Paare auf bis zu 15% anstieg. Die Anzahl der Erstgebärenden unter 18 Jahren sank in Wien zwischen 1970 und 2024 von 555 um 92% auf 44.

Kurzfristig wurde aufgrund starker Zuwanderung manchmal ein leichter Anstieg der absoluten Geburtenzahlen beobachtet, 2024 gab es in Österreich aber nur 76 873 Geburten bei 87 407 Sterbefällen. (2020 waren es noch noch 83 603 - die meisten im Juli, die wenigsten im Februar; Ausländeranteil über 20% - bei knapp unter 9 Mio. Einwohnern, gleichzeitig aufgrund der damals coronabedingten Übersterblichkeit 91 599 Todesfälle). 2014 wurden in Österreich bei ca. 8 Mio. Ew. 81 722 Menschen geboren, 2001 - ein Rekordtiefststand - bei 3,6% Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (die Anzahl der Sterbefälle lag höher) nur 75 458 (33,1% davon - bis dahin ein Rekordwert - unehelich; ca. 69 000 Inländer). Auf 1000 Einwohner fallen also seit einigen Jahren weniger als 10 Geburten. Die Unehelichenrate betrug 2020 41,2% (Rekord 2016 42,2%).

Grund: In den Post-Babyboom-Jahrgängen gibt es immer weniger potentielle Eltern und immer häufiger bewusste Kinderlosigkeit (vgl. 1963: 134 809, 1992 noch 95 302 Geburten; von 1939 bis 1972 - selbst 1945 - lag die Geburtenzahl pro Jahr immer höher als 100 000). Die Fertilitätsrate (die 2001 nur noch bei 1,33 lag) betrug 2020 im ø 1,44 Kinder pro Frau, sank aber 2024 auf das bisherige Allzeitminimum von 1,31 (vgl. Statistik Austria; zum Vergleich: Niger 6,7, Hongkong 0,8).

Alle Zahlen sind deutlich geringer als vor Aufkommen der „Anti-Baby-Pille“ in den 60er-Jahren des 20. Jhdts., die trotz kirchlicher Proteste (vgl. Enzyklika Humanae Vitae von Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, 1897-1978; seit 1963 als Paul VI. der 262. Papst der römisch-katholischen Kirche) das wichtigste Kontrazeptivum geworden ist. (Sie wurde vom bulgarisch-österreichisch-USamerikanischen Schriftsteller und Chemiker Carl Djerassi, 1923-2015, entwickelt und zunächst nur für verheiratete Frauen zugelassen.) Folge: Das Durchschnittsalter der Österreicher (es lag 2021 bei 43,2) wird bis 2030 auf über 45 steigen (auch wenn sich die Tendenz leicht abschwächt). 2014 waren 15% (1950: 23%) unter 19, 18 % (1950: 11%) über 65. 2040 werden die Über-65jährigen mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die Bevölkerungspyramide wird dann in eineinhalb Jahrhunderten auf den Kopf gestellt worden sein. (Anfang des 20. Jhdts. kamen auf einen Pensionisten noch 9 Erwerbstätige, 2040 werden es nur noch 2 sein.) Die angesprochenen Entwicklungen werden vorbehaltlich einer Änderung der Situation - etwa durch starke Migrationsbewegungen, Kriege, Pandemien mit hohen Opferzahlen oder Naturkatastrophen - eintreten. (Der Geburtenrückgang kann weltweit beobachtet werden, prozentuell am stärksten in Südamerika von durchschnittlich 5,8 Kindern pro Frau im Jahr 1950 auf 2,0 im Jahr 2020. Trotzdem wird die Weltbevölkerung noch einige Jahrzehnte wachsen.)

|

|

Abb. 2/2: Bevölkerungsentwicklung (Quelle: Statistik Austria:

https://www.statistik.at

Durchschnittliche Maße eines neugeborenen Kindes:

| ° | ø 51 cm Länge |

| ° | ø 3325 g Gewicht (alle Neugeborenen unter 2500 g - etwa 6 von 100; ebenso viele wiegen über 4000 g - werden Frühgeburt, small for date, genannt. Vgl. Informationen für Eltern Frühgeborener) |

| ° | ø 35 cm Kopfumfang |

Knaben und Zweitgeborene sind im Durchschnitt größer und schwerer als Mädchen und Erstgeborene.

* Schwangerschaft und Geburt: Der Mensch kommt im ø nach 281 Tagen Tragezeit (Naegele-Regel zur Errechnung des voraussichtlichen Geburtstermins nach Franz Naegele, 1778-1851: 1. Tag der letzten Menstruation minus 3 Monate plus 7 Tage) - normalerweise aus der Kopflage - auf die Welt. Die pränatale Entwicklung gliedert sich in ein germinales Stadium (die ersten beiden Wochen), ein embryonales Stadium und ein fötales Stadium (ab der 9. Schwangerschaftswoche). 4 Geburten von 100 erfolgen bereits vor der 37. Schwangerschaftswoche, kaum eine nach der 42. Woche, da die Geburt dann künstlich eingeleitet wird. Alle Geburten ab der 38. Schwangerschaftswoche gelten in Österreich (und anderswo) als termingerecht, alle Säuglinge bis zum 28. Tag nach dem errechneten Geburtstermin als Neonatus.

Die Betreuung der Geburt erfolgt mit verschiedenen

Methoden wie z. B. der Sectio Caesaris (in Österreich 2023 fast ein Drittel;

2012 noch 12%), mit und ohne Dammschnitt, mit und ohne Schmerzmittel, im

Liegen, Hocken, auf dem Gebärstuhl, unter Wasser etc. Die Methodenwahl

sollte sinnvollerweise

bereits im Laufe der Schwangerschaft besprochen werden (vgl. die Beschreibung verschiedener

Möglichkeiten

und

Empfehlungen österreichischer Geburtenstationen).

Seit den 80er-Jahren

des 20. Jhts. werden die Prinzipien der sanften Geburt beachtet, als deren

Vater Frédérick Leboyer

(1918-2017) mit seinem 1974 veröffentlichten Buch Geburt ohne Gewalt

gilt.

Vgl. auch die entsprechenden

Seiten von Netdoktor.at, dem

EKIZ-Dachverband und

Rund

ums Baby

* Säuglingsreflexe (z. T. rudimentär; vgl. Video 1, 2; zu Reflexen allgemein s. u.): In der pränatalen Entwicklung wird - nach dem aus heutiger Sicht etwas zu apodiktisch formulierten Rekapitulationsgesetz / Biogenetischen Grundgesetz von Ernst Haeckel (1834-1919) - während der Ontogenese die Phylogenese rekapituliert. Postnatal finden sich tw. als „Überbleibsel“ z. T. atavistische

| ° | Suchreflex: Bestreichen der Wange bewirkt eine Kopfbewegung in Richtung des Reizes |

| ° | Saugreflex: Berühren der Lippe und der Wange bewirkt Saugen |

| ° | Schluckreflex: tritt beim Füttern bis ca. zum 3. Lebensmonat automatisch auf |

| ° | Greifreflex: Fingerbeugung bei Bestreichen der Handinnenflächen (palmar; analog plantar auch an der Fußsohle); sehr stark (Kind könnte an einer Wäscheleine „aufgehängt“ werden) |

| ° | Schreitreflex: In der Senkrechten gehalten, „geht“ ein Säugling, wenn seine Füße den Untergrund berühren. Dabei beobachtbar ist der |

| ° | Aufrichtungsreflex: Wird während des Schreitens plötzlicher Druck auf eine Fußsohle ausgeübt, zeigt der Säugling Stehbereitschaft (Streckung des entsprechenden Beines, Beugung des anderen). |

| ° | Babkinreflex: Beim Druck auf beide Handflächen öffnet das Kind den Mund, schließt die Augen und neigt den Kopf nach vorne (auch Hand-Mund-Reflex; nach dem russisch-kanadischen Neurologen Boris Petrowitsch Babkin / Борис Петрович Бабкин, 1877-1950). |

| ° | Babinskireflex: Das Kind spreizt die Zehen, wenn man über die Sohle streicht (nach dem Pariser Joseph F. Babinski, 1857-1932). |

| ° | Atemschutzreflex: sorgt dafür, dass Babys die Luft anhalten, wenn ihnen Wasser über das Gesicht läuft |

| ° | Schwimmreflex: Ruder- und Paddelbewegungen, die im Wasser auftreten |

| ° | Mororeflex: plötzliche passive Veränderung des Kopfes oder beidseitiges Schlagen auf den Polster neben den Ohren bewirkt ein Aufreißen der Arme mit gespreizten Fingern und danach langsames Zusammenführen der Arme vor der Brust (nach dem deutschen Kinderarzt Ernst Moro, 1874-1951) |

| ° | Galant-Rückgratreflex: Wenn seitlich der Wirbelsäule entlanggestrichen wird, krümmt sich das Baby in die entsprechende Richtung (nach dem Russisch-Schweizer Psychiater Johann Susmann Galant, 1896-1978, der auch als erster unter Globus abdominalis über die eingebildete Schwangerschaft geschrieben hat). |

| ° | Abstoßreflex: Wenn es Widerstand an den Sohlen spürt, stößt sich das Kind in Bauchlage mit den Füßen ab. |

| ° | Tonischer Nackenreflex: In Rückenlage streckt der Säugling asymmetrisch seine Gliedmaßen mit Faustschluss und Spitzfußstellung auf der Seite, auf die der Kopf gedreht wird (ca. ab der 7. Woche sistiert). |

Die Reflexe ersetzen das noch nicht ausgeprägte planvolle Handeln; wenn sie nach einiger Zeit mit zunehmender Hirnreifung nicht verschwinden (meist längstens nach 6 Monaten), nur einseitig oder überhaupt nicht auftreten, deutet dies auf eine Entwicklungsstörung (s. u.) hin. Reflexe, die lebenslang erhalten bleiben, gelten nicht als Säuglingsreflexe (Lidschlussreflex, Patellarsehnenreflex etc.)

* Im Krankenhaus: In Österreich wurden 2023 über 98% aller Kinder im Spital geboren. (Zum Vergleich: in Holland gibt es - u. a. wegen eines elaborierten Hebammensystems - etwa 90% Hausgeburten.)

| ° | Apgar-Test

(1952 von der Anästhesistin und Geburtshelferin Virginia Apgar,

1909-1974, entwickelt; vgl.

hier): Die Beurteilung des Allgemeinzustands der Neugeborenen bzw. deren

Prognose erfolgt postnatal durch Vergabe von 0, 1 oder 2 Punkten für:

|

||||||||||

| Eine Minute nach der Geburt beträgt der Score im Mittel 9 Pt., nach fünf Minuten 10 Pt. (Diese diagnostische Leitlinie gilt als Paradebeispiel für eine erfolgreiche Vorhersagemöglichkeit durch eine Formel mit einfachen, gleich gewichteten Variablen ohne Prädikatorengewichtung - also ohne einen Algorithmus der multiplen Regression; vgl. hier. Sie ist dem klinischen Urteil erfahrener Ärzte bzw. komplizierteren Formeln weit überlegen.) | |||||||||||

| ° | Neugeborenenscreening (für die Schweiz vgl. Seite neoscreening.ch), z. B. PKU-Test (s. u.) wird standardmäßig (in den verschiedenen Ländern und abhängig von den jeweiligen Gesundheitssystemen in unterschiedlichem Ausmaß) durchgeführt. | ||||||||||

| ° | Versorgung des Neugeborenen (Säubern, Stillgeschäft in Gang bringen, - z. T. noch unabgenabelt und mit Käseschmiere, hinlegen, z. B. in einer seit Ende der 70er-Jahre des 20. Jhts. üblichen Rooming-in-Situation, etc.) | ||||||||||

| ° | Ausführliche pädiatrische Untersuchung in den ersten Tagen nach der Geburt (z. B. um eine Hüftgelenksdysplasie u. a. sofort zu erkennen, Vitamin D als Rachitis-Prophylaxe anzuordnen etc.) |

* Vorteile des Stillens: Die Nahrung ist immer zur „Hand“ und gesund, der Zeitaufwand ist mit ca. 30 min pro Stillvorgang (allerdings mehrmals täglich) relativ gering, Angebot und Nachfrage regeln sich selbstständig, die Nahrungsaufnahme ist mit Sozialkontakt und daher Oxytocin-Ausschüttung verbunden: es entsteht Bindung (Bonding; s. u.). Die durchschnittliche Dauer des Stillens hat in den letzten 100 Jahren deutlich abgenommen. Aus sozialpsychologischer Sicht und von der WHO werden mindestens 6 Monate empfohlen, bevor zugefüttert werden kann. (Dass diese Hinweise ignoriert werden, ist den geänderten Lebensumständen geschuldet, die sich zulasten der Bedürfnisse der Kinder, aber zugunsten der Bedürfnisse der Mütter entwickelt haben. Da die Beteiligung der Väter am Erziehungsgeschehen bzw. den innerhäuslichen Angelegenheiten nach wie vor weit unter dem Zeitaufwand der Mütter liegt - bis auf das Stillen gibt es keinen Grund, der dies rechtfertigen würde - müssen, wie auch sonst in der Gesellschaft, die Schwächsten zurückstecken, die auch später um die Erfüllung günstiger Entwicklungsvoraussetzungen gebracht werden, wenn der Kindergartenbetreuungsschlüssel in unzumutbarer Weise um ein Vielfaches das Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnisse verfehlt.)

* Erste physische Entwicklung: Der erste Atemzug sollte innerhalb der ersten 20 Sekunden erfolgen und die Hautfarbe rasch rosig werden (vgl. - hier oder hier - „Blue babies“ durch Methämoglobinämie, Herzfehler oder vorübergehend). Die erste Miktion erfolgt unmittelbar post partum, der erster Stuhl (Mekonium) ist schwarz, dann entstehen aromatische Muttermilchstühle. Die Neugeborenen nehmen zunächst ab (Tiefstwert 3. Tag, maximal tolerabel sind 10%), nach 10 Tagen haben sie ihr Geburtsgewicht wieder erreicht. Das Abfallen des Nabelschnurrestes erfolgt nach etwa 8 Tagen. Oft tritt nach dem dritten Tag ein leichter Ikterus auf („Neugeborenengelbsucht“). Nach 3-4 Monaten hat sich das Geburtsgewicht verdoppelt (nach einem Jahr verdreifacht). Größe mit 0;6: ø 66 cm. Mit ca. 5 Wochen kann ein Baby aus der Bauchlage seinen Kopf heben, mit etwa drei Monaten selbständig den Kopf wenden. Erst später ist ein selbständiges Drehen von der Bauch- in die Rückenlage möglich. Vorteile der Rückenlage: ev. größeres Wahrnehmungsfeld, weniger SIDS-(Sudden Infant Death Syndrom)-Fälle (vgl. Risikofragebogen, Seite 1, Seite 2); Vorteile der Bauchlage: geringere Erstickungsgefahr bei ev. Erbrechen. Mit etwa 0;4 greift das Kind nach angebotenen Gegenständen. Die Zahnentwicklung startet unterschiedlich (z. T. auch erst nach 0;6, beginnend mit den unteren Schneidezähnen), der Gebrauch der Sprechwerkzeuge ist unspezifisch. Am Beginn der Sprachentwicklung stehen Lallmonologe (s. u.). Schreien ist in Maßen bis zu einem gewissen Grad normal, sollte aber immer be(ob)achtet werden. (Es sendet wichtige Signale wie „Hunger“ oder „Schmerz“ aus und ist eine erste Methode, Selbstwirksamkeit - s. u. - zu erleben, stärkt allerdings entgegen landläufigen Mythen nicht die Lungenfunktion.) Spätestens wenn über drei Wochen an drei Tagen über drei Stunden geschrieen wird, sollte dies ein Alarmzeichen sein (Dreierregel; in manchen Städten gibt es Schreiambulanzen - s. Österreich). Zu beachten ist auch das zunehmend abnehmende stark erhöhte Schlafbedürfnis von Säuglingen.

* Sozialentwicklung: Die wichtigste Grundlage einer gesunden Sozialentwicklung besteht darin, dass - nach einem Zitat des Schweizer Pädiaters Oskar Jenni (*1967) - Menschen aus dem „nahen Umfeld“ des Kindes „verlässlich, vertraut, verfügbar, verständnisvoll und voller Liebe sind“ („5 Vs“). Die Qualität der Beziehungserfahrungen prägt die Entwicklung eines Menschen lebenslang. Gefahr für den späteren Werdegang droht daher, wenn die von Jenni angesprochenen Voraussetzungen fehlen, also z. B. in frühen Lebensphasen Bezugspersonen oftmals wechseln, wie dies zunächst von René Arpad Spitz (1887-1974) bei Kindern, die mehrmonatige Spitalsaufenthalte zu überstehen hatten, beobachtet wurde: Die Folgeerscheinung (ein Bild der psychischen Verwahrlosung) nannte er Hospitalismus. Sie äußert sich im Laufe der Kindheit in Verhaltensstörungen, z. B. Iaktation (Schaukeltick), Enuresis (Bettnässen), Enkopresis (Einkoten), Onychophagie (Fingernägelkauen), Dermatillomanie (Aufkratzen der Haut), Trichotillomanie (Haare ausraufen) etc., und retardierter Entwicklung. („Gefühlsmangelkrankheit“; vgl. Hospitalismus bzw. folgendes Video von Spitz. Alle genannten Symptome können auch andere Ursachen haben.) Jede Form von ELS (early-life stress; s. u.) gilt als schädlich für die spätere Entwicklung (und wird stark unterschätzt).

Zu wenig Eindrücke und Lernmöglichkeiten (im Extremfall Deprivation, also Reizentzug) während der Frühentwicklung reduzieren zudem dramatisch die Aktivitäten der Nervenzellen und damit indirekt die Intelligenz. Im Normalfall genügt es, ein vernünftiges Minimum an Anregungen und Förderungen zur Verfügung zu stellen, da Kinder - s. o. - nach der Scheinwerfertheorie funktionieren. (Im späteren Leben führt Reizdeprivation zu psychischen Störungen und erhöhter Anfälligkeit für Manipulationen. Brain washing / Hirnwäsche - der Ausdruck geht auf eine 1950 erschienene Artikelserie über den Koreakrieg von Edward Hunter, 1902-1978, zurück - beruht darauf.)

Das erste Lächeln erfolgt mit 7 bis 9 Wochen (auch taubblind Geborene lächeln, da es sich um eine angeborene Verhaltensweise handelt). Gesichter werden zunächst nur schemenhaft erfasst (vgl. folgende Seite), aber anderen Mustern vorgezogen. Gesichtserkennung ist angeboren und wird durch sogenannte Face-Patches auf der Großhirnrinde rechts unten hinten seitlich - s. o. - gesteuert. Wie beim Erlernen der Muttersprache schränkt sich die Offenheit für andere Möglichkeiten, z. B. für die Diskriminationsfähigkeit von Affengesichtern, immer mehr ein. (Verkehrt angeordnete Gesichter werden daher nur im ersten Lebenshalbjahr gleichartig akzeptiert. Aufgrund des Thatcher-Effekts - so benannt, da 1980 von Peter Gage Thompson, *1950?, in den diesbezüglichen Ex.en Photos der englischen Premierministerin Margaret Thatcher, 1925-2013, verwendet wurden - können deutliche Verzerrungen bei auf dem Kopf stehenden Gesichtsabbildungen, die nach dem Umdrehen sofort auffallen, auch von Erwachsenen nicht erkannt werden. Vgl. hier)

Eltern reagieren auf das angeborene „Kindchenschema“ (Bezeichnung von Konrad Lorenz als Beispiel für einen AAM; s. u.). Mit 0;3 erkennen Babys ihre Bezugspersonen (oder zumindest immer gleiche Situationen). Eine konstante Umwelt (Personen sind dabei wichtiger als Sachen oder die Wohnumgebung) ist daher anzustreben. Schon vorher scheinen Kinder auf die Stimme der Mutter (die sie ja schon während der Schwangerschaft „kennengelernt“ haben) anders zu reagieren als auf fremde Stimmen.

Zur Bindungstheorie bzw. neurobiologischen Aspekten s. u., zu Beziehungs- und anderen Problemen im Falle einer Scheidung der Eltern s. Opfer der Rosenkriege - Rollenmissbrauch der Kinder.

* Identitätsentwicklung: Unter Identität wird die Vorstellung davon, wer man selbst im Unterschied zu anderen Personen ist, verstanden (nach Erik Homburger Erikson, 1902-1994, „die Fähigkeit des Ich, angesichts des wechselnden Schicksals Gleichheit und Kontinuität aufrechtzuerhalten“). Diese Vorstellung entsteht als Akt sozialer Konstruktion unter Einfluss zahlloser Faktoren (z. B. aus den persönlichen Erinnerungen) im Laufe des Lebens und führt zu (auch Selbst‑)Anerkennung und Zugehörigkeit zu anderen Personen oder Personengruppen (oder auch nicht). Die diesbezüglich wichtigste „Entscheidung“ ist die zwischen Urvertrauens vs. Urmisstrauen (die erste von insgesamt acht Identitätsstufen nach Erikson), da sich eine in der frühen Zeit des Aufwachsens auf dieser Basis erworbene Grundhaltung positiv oder negativ auf das gesamte Leben auswirkt. Zur weiteren Entwicklung von Identität in der Theorie von Erikson vgl. diese Links und die folgende Tabellenübersicht der in seinen Büchern Childhood and Society 1950 und Identity and the Life Cycle 1966 in Anlehnung an Freuds psychosexuelle Phasen (s. u.) erstellten acht Identitätsstufen:

|

Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erik Erikson |

||

| Stufen der Identität: | Beschreibung („Epigenese der Identität“): | Zitate: „Ich bin, ...“ |

| 1. Identitätsstufe (ca. 0;0-1;0): | Urvertrauens vs. Urmisstrauen | „... was man mir gibt.“ |

| 2. Identitätsstufe (ca. 1;0-3;0): | Autonomie vs. Scham, Zweifel | „... was ich will.“ |

| 3. Identitätsstufe (ca. 3;0-5;0): | Initiative vs. Schuldgefühl | „... was ich mir zu werden vorstellen kann.“ |

| 4. Identitätsstufe: (ca. 5;0-12;0) | Werksinn, Leistung vs. Minderwertigkeitsgefühl | „... was ich lerne.“ |

| 5. Identitätsstufe (ca. 12;0-20;0): | Erwachsenenidentität vs. Identitätsdiffusion | „... was ich bin.“ |

| 6. Identitätsstufe (ca. 20;0-45;0): | Intimität vs. Isolierung | „... was mich liebenswert macht.“ |

| 7. Identitätsstufe (ca. 45;0-65;0): | Generativität vs. Selbstabsorption, Stagnation | „... was ich bereit bin zu geben.“ |

| 8. Identitätsstufe (ca. 65;0-100;0): | Ich-Integrität vs. Verzweiflung, Lebensekel | „... was von mir überlebt.“ |

Abb. 2/3:

Erikson und Freud

(Quelle:

http://www.jogolis-kindergarten.de/wordpress/?page_id=82)

Der britische Pädiater und Schüler von Melanie Klein (s. u.) Donald Woods Winnicott (1896-1971) prägte die Begriffe „Wahres Selbst“, das es uns ermögliche, authentisch und spontan zu leben, Beziehungen zu unterhalten, kreativ zu sein und uns lebendig zu fühlen, und „Falsches Selbst“, das als eine Art Schutzmaske getragen werde und im besten Fall später ein gesellschaftskompatibles Verhalten ermögliche, wenn das Baby, das nicht alleine gedacht werden könne („There is no such thing as a baby“), in seiner Dyade mit einer (in diesem Fall nicht) „good enough mother“ emotionale Deprivation erlebt habe und nicht in die Lage versetzt worden sei, den Ablösungsprozess (eventuell mithilfe eines Übergangsobjekts wie z. B. einem Deckenzipfel) zu vollziehen.

Der Begriff Identität (vgl. a. u. 1, u. 2) wurde auch philosophisch untersucht, z. B. von Søren / SÖren Kierkegaard, 1813-1855, der 1849 in seinem Buch Die Krankheit zum Tode davon sprach, dass Verzweiflung eine Krankheit des Selbst sei, das zu keiner Einheit gefunden habe. Sie könne sich dreifach äußern: man könne verzweifelt sich gar nicht bewusst sein, überhaupt ein Selbst zu haben (also ein dumpfes, auf die Sinnlichkeit beschränktes Leben ohne Selbstreflexion führen), man könne verzweifelt nicht man selbst sein wollen (also wissen, dass man ein Selbst habe, damit aber nicht zufrieden sein und eine andere Identität annehmen wollen), oder man könne verzweifelt man selbst sein wollen (also auf der Suche nach dem sein, der man tatsächlich sei).

Nach Eva-Maria Jaeggi (geb. Schaginger; *1934; Vortrag Teleakademie; nicht mehr aktiv) kreist der Begriff „Identität“ '(Bewusstsein für die eigene Besonderheit) um drei Problemfelder, die früher anders als heute behandelt wurden:

| ° | Der Begriff „Selbst“ | Früher: Im Mittelpunkt stand die Frage, was den „Wesenskern“ ausmache. Vgl. Friedrich Nietzsches (1850-1900) in Anlehnung an Pindar (Πίνδαρος; 518/22-nach 446 v. Chr.) entstandenes Zitat „Werde, der du bist!“ | Heute: Der Begriff „Selbst“ wird relativiert, der Begriff „Identität“ verflüssigt, Essentialismus abgelehnt. Erhöhte Mobilität in allen Lebensbereichen führt zu Heterogenität bzw. Flexibilisierung von Selbstbild und Identität. |

| ° | Die Idee einer zielgerichteten Entwicklung | Früher: Wichtige Fragen waren: Gibt es eine kontinuierliche Identitätsentwicklung? Sind Identitätsbrüche immer destruktiv? | Heute: Normative Entwicklungsvorstellungen greifen nicht mehr. Statt starrer, entfremdeter Identitäten werden balancierende Identitäten im Zusammenhang mit Resonanz (s. u.) beschrieben. Veränderung wird positiv gesehen. |

| ° | Die Rolle der Anderen | Früher: Die wichtigste Frage war, wann der Einfluss anderer Personen gefördert bzw. unterbunden werden sollte. | Heute: Private Beziehungen bekommen zulasten von Religionen, Berufen, Institutionen etc. eine größere Rolle. Die Idee, dass Identität durch Aushandlung entsteht, kommt auf. Voraussetzung dafür ist eine gewisse Ambiguitätstoleranz. |

Zu beachten ist, dass sich diese Tabelle auf individualistische Kulturen bezieht. Die Begriffe „Identität“ und „Selbst“ würden in Gemeinschaftskulturen (s. u.) ganz anders gesehen werden. Als nützlich erwies sich im Zusammenhang mit diachroner Identität die Unterscheidung in Person (die sich im Laufe des Lebens nicht verändert und jederzeit - etwa auch in dementem Zustand - Rechte und Würde genießt) und Persönlichkeit (die aus einer Mischung genetischer Dispositionen und Umwelterfahrungen gebildet wird und sich, z.B. durch das Auftreten einer Alzheimer-Erkrankung - s. u. -, drastisch verändern kann).

- 0;6 bis 2;6: Frühkindheit:

* Ordnungsprinzip der zweiten Phase: Kennenlernen der

gegenständlichen Welt (deren Elemente noch unverbunden bleiben)

Ding 1 .... Ding 2 .... Ding 3 .... Ding 4 .... Ding n |

Abb. 2/4: Ordnungsprinzip 2. Phase

* Physische und motorische Entwicklung: Sie erfolgt immer in der selben Abfolge, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wichtige Aspekte dieser Phase sind: Immer bessere Körperkoordination und -beherrschung gemäß dem kephalo-kaudalen Trend (von oben nach unten; z. B. zuerst Kontrolle über die Nackenmuskel, später über den Schließmuskels) und dem proximal-distalen Trend (von nah zu fern; z. B. zuerst Ausprägung der Arm-, dann erst der Fingermotorik), am Beginn dieser Phase die 1. Dentition (Ausbildung des 20zahnigen Milchgebisses, manchmal mit frühkindlichem Bruxismus = Zähneknirschen), das allmähliche Erlernen selbständigen Essens und Ausscheidens, das Wachstum (die ø-Länge am Ende der Phase über 90 cm; das Wachstumstempo nimmt ab) usw. Das Erlernen des Sitzens bewirkt eine wesentliche Wende: Durch die Überschneidung von Greifraum und Sehraum entstehen völlig neue Möglichkeiten des Spielens (und Handelns überhaupt). Grob- und Feinmotorik verbessern sich fast täglich, Werkzeuggebrauch und das Verwenden von Knöpfen wird möglich. Das freie Stehen und Gehen wird meist zwischen 0;10 und 1;2 beherrscht.

Von Anfang an benutzt das Kind in seinem Verhalten

2 Modi:

| ° | Exploration / Erkundung: die (flexible) Suche nach neuen Möglichkeiten mittels Experimentieren und (je nach Individuallage) Überdenken der Situation mit unsicheren, oft erst längerfristig sichtbaren Ergebnissen |

| ° | Exploitation / Nutzung: die (effiziente) Nutzung des bereits Vorhandenen in inkrementeller Vorgangsweise zur Optimierung und Erhaltung des Gelernten mit unmittelbar sichtbaren Ergebnissen |

In dieser (und der nächsten) Phase werden die Kinder immer mobiler, was die Unfallgefahr, z. B. durch (Fenster)stürze, Ertrinken, Stromschläge, Leitern, den Straßenverkehr, Putzmittel, Medikamente etc. und die Vorliebe, alles in den Mund zu stecken, im Vergleich zu den Monaten davor drastisch erhöht, da Kinder die Gefahren (besonders die durch Verkehrsmittel, die sie aufgrund ihrer Körpergröße ganz anders wahrnehmen als Erwachsene) noch nicht adäquat abschätzen können. Es ist daher wichtig, präventive Maßnahmen zu ergreifen. (Im Anlassfall kann Auskunft bei der Vergiftungsinformationszentrale unter Tel.: +43 1 406 43 43 und in Deutschland bei der Giftzentrale bzw. der Rettung / dem Ärztenotdienst eingeholt werden.) In der zweiten Hälfte der Frühkindheit lässt die Feinmotorik bereits erste „Zeichnungen“ zu, die zunächst nur aus schwer, wenn überhaupt identifizierbarem „Gekritzel“ bestehen (s. u.).

Stark zugenommen hat etwa seit dem Jahr 2000 die schon früh auftretende Kurzsichtigkeit, weil die Entwicklung der Augen immer wieder längere Phasen der Fernfixierung benötigen würde. Da Eltern ihre Kinder aber zunehmend im Haus behalten und ihnen - die Situation drastisch verschärfend - elektronische Geräte, die ausschließlich zur Nahfixierung zwingen, zur Verfügung stellen, entstehen irreversible Myopien. (Kinder sollten sommers wie winters täglich mindestens zwei bis drei Stunden in der freien Natur, wo eine andere Lichtzusammensetzung herrscht, verbringen, wie dies etwa in Norwegen - auch bei Regen - völlig normal ist. In Südkorea, das der gegenteiligen Entwicklung vorauseilte, waren bald nach dem Aufkommen der Smartphones 80% aller Volksschüler kurzsichtig; vgl. dazu auch den folgenden Abschnitt.)

* Spielzeug: soll das Erfassen der Dingwelt in allen Facetten unterstützen. Begriffe entstehen vor dem Auftreten der Sprache durch Begreifen. Auch Dinge des alltäglichen Gebrauchs oder der Umwelt (z. B. im Wald) werden zum „Spielzeug“. Günstig ist eine anregende bzw. angereicherte, aber nie überfordernde Umgebung. Gefahr: die Überfülle an z. T. pädagogisch wertlosem (Plastik)spielzeug schränkt die Phantasie ein und fördert einen unkritischen Materialismus. Ein wichtiger Diskussionspunkt der letzten Jahre betrifft elektronische Geräte im Kinderzimmer, die dort (zumindest bis zum 7., möglicherweise bis zum 10. Lebensjahr) wenig bis nichts verloren haben sollten. Kindertöpfe mit Tablet-Haltevorrichtung für 2-Jährige sind hier nur die kuriose Spitze des Eisbergs (wenn auch beide dadurch ermöglichten Tätigkeiten Wischen erfordern). Das Gegenmodell bestünde darin, mit den Eltern gemeinsam Zeit zu verbringen, Aktivitäten und Erlebnisse zu teilen und miteinander zu reden. Nichts fördert die Entwicklung des Potentials der vorhandenen Gene und damit die Intelligenz eines Kindes mehr als eine anregungsreiche, liebevolle Umwelt. Das diesbezüglich vorhandene Angebot entscheidet von der Geburt an maßgebend über die weitere Entwicklung. (Die wenigsten Eltern würden ihre Kinder unkontrolliert Suchtmittel konsumieren, in Pornoshops gehen, Hinrichtungen ansehen oder unbeaufsichtigt Fremde treffen lassen, haben aber keine Bedenken, ihnen Smartphones zur Verfügung zu stellen, die all dies möglich machen.)

Hochproblematisch ist in diesem Zusammenhang, dass Kinder oft kein Kontrastprogramm geboten und den Medienkonsum der Eltern, denen dies meist nicht bewusst ist, als „Vorbild“ vorgesetzt bekommen. Wenn ein Kind während seines Aufwachsens die Aufmerksamkeit seiner Eltern permanent mit dem Handy (der Großteil der Erziehenden kennt keine stundenlangen, ruhigen, handy- und tablet- bzw. laptopfreien Zeiten mehr) teilen muss, als Freizeitbeschäftigung nur den TV-Konsum (oder andere screenbezogene Tätigkeiten und das mehrmals pro Woche) wahrnimmt und daher kennenlernt, aber nie oder nur alle paar Wochen mit der Natur in Berührung kommt, so wird dies prägend sein. (Den Eltern und damit später ihrem Nachwuchs ist dabei meistens nicht bewusst, dass nicht nur sie ihre Geräte, sondern umgekehrt vor allem diese sie benützen, um Daten zum Wohle der dahinter stehenden Digitalkonzerne zu sammeln. Die dabei verwendeten Benutzeroberflächen und zugrunde liegenden Algorithmen setzen Dopaminausschüttung frei und sind bewusst suchtfördernd gestaltet. Edward Tuftes, *1942; US-amerikanischer Informationsforscher: „Nur zwei Branchen bezeichnen ihre Kunden als ‚User’: illegale Drogen und Software.“)

Untersuchungen zeigen, dass hochintelligente Kinder darunter weniger (aber doch) leiden, für durchschnittliche oder weniger begabte Kinder diese Situation aber eine mentale Katastrophe ist. Auswirkungen zeigen sich später vor allem in Bezug auf das Durchhaltevermögen bei schwierigeren Aufgaben (vgl. mhd.: „die andern tugende sint enwiht, und ist dâ bî diu stæte niht“ - Thomasîn von Zirklære, ca. 1186-angeblich 1238, Der Welsche Gast Vers 1819) und die psychische Stabilität und damit auf den erreichten Bildungsabschluss und das Gelingen von Beziehungen. (Vgl. Video-Interview und das Buch des amerikanischen Psychologen Jonathan Haidt, *1963, The Anxious Generation. How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness - auf Deutsch Generation Angst. Wie wir unsere Kindern an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen -, in dem die Auswirkungen der Screengeräte auf die kindliche Psyche wissenschaftlich untersucht werden)

* Kognitive Entwicklung: Die Gehirne von Aufwachsenden (die bei der Geburt nur ein Viertel des Erwachsenengewichts haben und in den ersten beiden Lebensjahren rapide wachsen) sind in einem (lebenslang anhaltenden) permanenten Lernmodus. Es werden Muster erkannt, Regeln extrahiert und später auch Bewertungen abgegeben. Die in dieser (und der nächsten) Phase vorherrschenden Lern- (und Lebens)bedingungen entscheiden über späteren Lernerfolg in der Schule. Nach neueren Erkenntnissen der Neurobiologie sind sich Kinder vermutlich schon sehr früh (noch bevor sie dies sprachlich ausdrücken können) mancher Informationen, aber erst mit ca. 2 Jahren ihrer selbst bewusst. Der Nachweis für Letzteres erfolgt durch das 1970 von Gordon G. Gallup (*1941; nicht mit dem Revolutionär der Meinungsforschung und Gründer des Gallup-Instituts George Horace Gallup, 1901-1984, zu verwechseln) für Schimpansen und in ihrer Dissertation 1968 von Beulah Amsterdam, geb. Kramer (*1937) für Kleinkinder entwickelte Spiegelex.: Fassen sich die Getesteten, denen auf eine der Wangen ein Punkt gemalt wurde, nach Ansichtigwerden ihres Spiegelbilds an die richtige Stelle, ist so etwas wie Ich-Bewusstsein anzunehmen. Ansatzweise entsteht in dieser Phase bereits eine Theory of mind , also die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können (Selbsteinsicht, beginnendes Verstehen, dass jeder Mensch eigene / andere Gedanken, Überzeugungen und Absichten hat, die zu bestimmten Verhaltensweisen führen; s. a. u.), was in der Folge Perspektivübernahme und (un)moralisches Handeln ermöglicht. (Dies ist mit Abstrichen auch für Primaten und sogar Pferde nachgewiesen.)

* Sprache: Die Funktionsweise der Sprechwerkzeuge wird von Anfang an trainiert, wobei in den Lallmonologen bereits sprachtypische Intonationsmuster erkannt werden können. Die Sprachfähigkeit muss von den Eltern - in einer Art bewusst einkalkulierten Überforderung - antizipiert (vorweggenommen) und vorausgesetzt werden, um entstehen zu können. Die Bezugspersonen verwenden die Sprache, als ob ihre Kinder sie bereits verstehen könnten (und müssen auf die Vorbildwirkung grammatikalisch richtiger Sätze achten). Dadurch, dass die Umwelt unterstellt („so tut, als ob“), dass das Baby die Sprache versteht, kann sich diese im Kind entwickeln, sobald die Reifungsgrundlagen vorhanden sind. Im Unterschied zum rein imitierenden Papagei sucht das Kind aufgrund seiner vorhandenen genetischen Dispositionen (beteiligt sind z. B. die Gene NOVA1 und FOXP2) von Beginn an nach wiedererkennbaren Mustern und (Bedeutungs)zusammenhängen, die es ihm später ermöglichen werden, eigenständige, noch nie dagewesene Sätze zu sprechen und weitere Sprachen zu erlernen (was umso leichter fällt, je polyglotter man schon ist). Auch taubstumm geborene Kinder sind zu komplexen Sprachstrukturen fähig, solange sie wie alle anderen Heranwachsenden in den sensiblen Phasen einen dementsprechenden Input (in ihrem Fall in Form der Gebärdensprache) bekommen.

Nach Schätzungen des Ulmer Psychiatrieprofessors Manfred Spitzer (*1958) lernt ein Kind im Durchschnitt alle 90 Minuten ein neues Wort. Das tatsächlich erreichte Sprachniveau differiert jedoch innerhalb der untersuchten Kohorten aufgrund des sozioökonomischen Hintergrunds und anderer Faktoren zum Teil erheblich, sodass manche Kinder später beim Eintritt in das Bildungssystem oft weit über oder unter dem durchschnittlichen Niveau ihres Jahrgangs liegen (s. a. u.). Die Förderung der Sprachentwicklung - und damit automatisch der späteren schulischen Lernentwicklung - erfolgt, wenn sie erfolgreich sein will, hauptsächlich über handlungsrelevante sprachliche Interaktionen (gemeinsames Kochen, Gartenarbeit, Ausflüge etc. - also gemeinsame Zeit) und über das Vorlesen, verbunden mit anschließendem Miteinander-Sprechen. Völlig unzureichend wirkt in diesem Alter „elektronische“ Sprachförderung durch digitale Geräte, da dadurch das Auslesen von Mimik und Gestik und damit das erfolgreiche Einschätzen anderer Personen - das z. B. als Prophylaxe gegen das Manipuliert-Werden dient - verkümmert bzw. gar nicht erst entstehen kann. Es fehlt zudem die durch zwischenmenschliche Kontakte erzielte Synchronität (Herzschlag, Atmung, EEG-Wellen, Oxytocinausschüttung, Gesprächsrhythmen etc. stellen sich aufeinander ein), die in der Folge Vertrauen ermöglicht. Erst nachdem eine Wechselwirkung (bzw. Tausende Wechselwirkungen) mit der realen Welt zu inneren Repräsentationen der Wahrnehmungsinhalte im Gehirn geführt hat (haben), können digitale Endgeräte mit ihren (aufgrund mangelnder Korrelation der Sinnesmodalitäten verarmten) virtuellen Realitäten einen Mehrwert bieten.

Das Sprachverstehen gliedert sich in drei Stufen: Sprachwahrnehmung und -erkennung, die semantische Analyse (Parsing) und die Sprachverwendung (die Benutzung der mentalen Repräsentationen).

Wie Exe. an Neugeborenen zeigten, wird die „Mutter“sprache schon von Geburt an anderen Idiomen vorgezogen, da das Gehör (beginnend zwischen 24. und 28. Schwangerschaftswoche) zumindest in den letzten drei Monaten ante partum eine Gewöhnung ermöglicht hat. Bei mehrsprachigem Aufwachsen (das unter anderem geistige Flexibilität fördert und dadurch im Alter eine eventuelle Alzheimer-Erkrankung - s. u. - erst Jahre später ausbrechen lässt) sollen die verschiedenen Sprachen eindeutig unterschiedlichen Personen oder Situationen (Vater/Mutter, Familie/Umgebung) zugeordnet sein. Erst wenn das Kind sich der Mehrsprachigkeit bewusst wird (2./3. Lj.), kann es gezielt umschalten. (Nach dem 12. Lj. ist ein völlig akzentfreies Erlernen einer Fremdsprache nur noch wenigen möglich. Die problemlos funktionierende Fähigkeit, verschiedenartige Laute auch in fremden Sprachen zu unterscheiden, verliert sich bereits mit etwa einem halben Jahr.)

Bereits sieben Monate alte Säuglinge sind in der Lage, einfache grammatikalische Strukturen zu unterscheiden, zu lernen und (erkennbar an veränderter Aufmerksamkeitsspanne) anzuwenden. Zunächst werden Einwortsätze (80% Substantiva, 20% Verben), dann ganze Sätze, die parataktisch gereiht werden, generiert. Der Wortschatz beträgt in der Frühkindheit etwa 300 Wörter, die dominierende Frageform ist die Was-Frage („1. Fragealter“).

|

Die sieben Stufen der

Sprachentwicklung |

|

| 1. Stufe (ca. 0;0-0;4) | Organisch bedingte Laute und Schreie (z. B. Geburtsschrei, Gurren etc.) |

| 2. Stufe (ca. 0;4-0;10) | Lallmonologe, tw. durch Nachahmung; häufige Lautverdopplungen („dada“, „mama“ etc.) |

| 3. Stufe (ca. 0;10-1;6) | Stadium der sinntragenden Einwortsätze ohne festen grammatischen Umriss |

| 4. Stufe (ca. 1;6-2;0) | Worthaufen, Zwei-, dann Mehrwortsätze, die syntaktisch zusammengehören |

| 5. Stufe (ca. 2;0-2;6) | Flexionsbildung; Negations-, Frage- und Befehlssätze werden möglich |

| 6. Stufe (ab 2;6) | Komplexe, zunächst parataktisch, dann hypotaktisch gebaute Sätze |

| 7. Stufe (bis zum Tod) | Ständige Wortschatzerweiterung bei immer höherem Abstraktions- und Komplexitätsgrad |

Eine der ersten systematischen Untersuchung zur Kindersprache stammt vom Erfinder des IQ, William Stern - s. u. -, und seiner Frau Clara (1877-1948), den Eltern des Philosophen Günther Anders (1902-1992) und der Widerstandskämpferinnen Hilde Marchwitza-Stern, gesch. Schottlaender (1900–1961) und Eva Michaelis-Stern (1904–1992). Das Ehepaar Stern hielt auf 1000enden Seiten alle Entwicklungsschritte ihrer Kinder fest.

Großen Einfluss auf die Frage, was Menschen dazu befähigt, Sprachen zu erlernen bzw. wie sie das tun, hatte die nativistische Idee einer allen Sprachen der Welt zugrundeliegenden Universalgrammatik von Noam Chomsky (*1928; s. a. u.), der als Mitbegründer der kognitiven Wende der Psychologie weg von der reinen Verhaltensbeobachtung (vgl. u. Behaviourismus) gilt. Danach enthalte das Gehirn eine mentale Schablone für Grammatik, ein computerähnliches Programm bringe die in Nominalphrase und Verbalphrase trennbaren Sätze hervor (z. B. „Die interessierten Schüler der 7. Klasse...“ = NPh; „...lesen gerne im Psychologieskriptum.“ = VPh). Demgegenüber postuliert die gebrauchsbasierte Linguistik, dass Kinder beim Spracherwerb auf intuitivem Wege allgemeine kognitive Fähigkeiten wie z. B. die zur Analogiebildung nutzen. (Zur Kontroverse s. hier)

Andere Theorien führen den Spracherwerb auf die Fähigkeit zur

Mustererkennung, lernpsychologisch auf Nachahmung (von

Chomsky abfällig „parrot fashion“

genannt; z. B.

Skinner,

s. u.),

neurolinguistisch auf die Ausbildung der beiden Sprachzentren im Gehirn (des

für die Produktion zuständigen grammatikorientierten Broca-

und des für das Verstehen notwendige bedeutungsorientierte Wernicke-Areal;

nach Pierre Paul

Broca, 1824-1880, und Carl

Wernicke, 1848-1905;

s. a. u.) oder, wie

Jérôme Seymour

Bruner (1915-2016),

interaktionistisch auf den

Einfluss der Bezugspersonen zurück. Nicht alle diese Theorien sind

unvereinbar. Die Spracherwerbsforschung (bezieht sich auch auf Zweit- und

weitere Sprachen) ist gemeinsam mit der Sprachwissensforschung (untersucht die

Kompetenz der Sprecher) und der Sprachprozessforschung (untersucht die

Performanz der Sprecher) ein Teil der Psycholinguistik.

Vgl.

a. o. und Tutorial Sprache

und Gehirn und zur frühkindlichen Sprachentwicklung folgende

Dissertation)

* Sozialentwicklung, Bindungstheorien: Soziale Signale werden nun nicht mehr reflexartig abgesendet, sondern gezielt (und tw. bereits manipulierend) an Bezugspersonen gerichtet. Eine Anpassung an deren Forderungen wird möglich.

2. Identitätsstufe nach Erikson: Autonomie vs. Scham, Zweifel (entspricht etwa Freuds Analphase, s. u.: Es geht darum, eine selbstgesteuerte Lebenshaltung zu entwickeln und sich nicht für die eigenen Produkte schämen und abwerten lassen zu müssen). Erste Erfahrungen mit der Selbstständigkeit erfordern positive Unterstützung, besonders bei Misserfolgserlebnissen, durch die Bezugspersonen. Regeln mit äußeren (Sanktionen) und inneren (Scham) Konsequenzen bei ihrer Übertretung werden erlernt.

Einen besonderen Stellenwert hat (nicht nur) in dieser Altersstufe die Bindungstheorie: Im Hinblick auf die Sozialentwicklung wurde besonders das biologisch angelegte, durch das Hormon Oxytocin („Kuschelhormon“; s. o.) maßgeblich beeinflusste bzw. dessen Ausschüttung beeinflussende Bindungsverhalten, dessen beidseitiges Ziel Schutz und Fürsorge ist und das vor allem unter Stress aktiviert wird, erforscht. Die psychologische Bindungstheorie geht auf John Bowlby (1907-1990) zurück, der - ursprünglich aus psychoanalytischer Sicht und tw. beeinflusst von Konrad Lorenz (s. u.) - die intensive emotionale Beziehung eines Säuglings zu einer Bezugsperson - für Bowlby vor allem die Mutter - erforschte (Theory of attachment; erstmals 1958 in seiner Schrift The nature of the child’s tie to his mother, später in Child Care and the Growth of Love. Vgl. Can I leave my baby?). Michael Rutter (1933-2021) versuchte später - 1972 - nachzuweisen, dass nicht die Identität der Bezugsperson, sondern die Qualität der Fürsorge für die psychische Gesundheit entscheidend sei. Bruno Bettelheim (1903-1990) - s. a. u. - glaubte in israelischen Kibuzzim sogar nachgewiesen zu haben, dass Kinder auch ohne durchgehend zur Verfügung stehende Bezugsperson Urvertrauen entwickeln können, wenn sie mit Altersgefährten zusammenleben.

Bowlbys Mitarbeiterin Mary Ainsworth (1913-1999) erstellte aufgrund seiner und ihrer Beobachtungen anhand des unten beschriebenen, berühmt gewordenen Experiments folgende Bindungstypen:

|

Die vier Bindungstypen nach Mary Ainsworth: |

|

| Typ I: Sichere Bindung |

Die Kinder haben Zuversicht in die Verfügbarkeit der Bezugsperson, Bindungs- und Explorationsverhalten stehen in Balance zueinander. (Secure Attachment) |

| Typ II: Unsicher-vermeidende Bindung |

Die Kinder scheinen kaum unter der Trennung zu leiden (Pseudounabhängigkeit), das Explorationsverhalten dominiert das Bindungsverhalten. (Avoidant Attachment) |

| Typ III: Unsicher-ambivalente Bindung |

Die Kinder leiden unter der Trennung, ein klammernd-aggressives Bindungsverhalten dominiert das Explorationsverhalten. (Ambivalent Attachment) |

| Typ IV: Desorganisierte Bindung |

Die Kinder verhalten sich widersprüchlich oder erstarren bzw. zeigen kein eindeutiges Bindungs- oder Explorationsverhalten. (Disorganized Attachment) |

Ex: Ainsworth entwarf für ihre Forschungen, die die Regulation von Nähe vs. Distanz zu der Bezugsperson bzw. das Verhältnis von Bindungs- (z. b. Weinen, Klammern, Nachfolgen) vs. Explorationsverhalten (Wegbewegen, Erkunden der Umwelt) des Kindes untersuchten, die so genannte „Fremde Situation“ (vgl. folgendes Video):

| In einem standardisierten Setting von 8 ca. dreiminütigen Abschnitten betritt das beobachtete, ca. einjährige Kind in Stadium I mit seiner Mutter (damals zu fast 100% die Bezugsperson Nr.1) ein Zimmer und spielt in ihrer Anwesenheit, aber ohne ihr Zutun (Stadium II). In Stadium III betritt eine fremde Person das Zimmer und nimmt Kontakt zu Mutter und Kind auf. In Stadium IV verlässt die Mutter das Zimmer und lässt ihr Kind zurück, um das sich nun die fremde Person kümmert. In Stadium V kehrt sie wieder, die fremde Person geht. In Stadium VI wird das Kind von beiden Personen allein gelassen. Stadium VII: nur die fremde Person betritt das Zimmer und nimmt Kontakt zum Kind auf. In Stadium VIII kommt die Mutter erneut zurück, die fremde Person verlässt den Raum. |

Registriert werden im Zuge dieser Vorgänge die Verhaltensanteile des Kindes, die im Zusammenhang mit der Bezugsperson stehen bzw. jene, die der Umwelt zugewandt sind. (Man hatte erwartet, dass in Anwesenheit der Mütter das Explorationsverhalten, in ihrer Abwesenheit das Bindungsverhalten dominieren würde. Dies trifft jedoch nur für Typ I zu.)

Ainsworth beobachtete darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen den Bindungstypen und einem überproportional häufig auftretenden Verhalten der Mütter: Bei Typ I verhielten sie sich unter Ceteris-paribus-Bedingungen situationsangemessen, bei Typ II ihren Kindern gegenüber abwehrend-distanziert, bei Typ III inkonsequent und nicht konstant und bei Typ IV Angst auslösend oder selbst ängstlich. Es erübrigt sich festzuhalten, dass eine sichere Bindung einer der wichtigsten Resilienzfaktoren - s. u. - für das spätere Leben darstellt.

Ein anderes bekannt gewordenes Ex. von Harry Frederick Harlow (1905-1981; den ursprünglich zweiten Vornamen Israel ersetzte er 1930 wegen des Antisemitismus in den USA) erforschte das Bindungsverhalten von Rhesus-Affen: Harlow wies nach, dass mutterlos aufwachsende Äffchen von zwei aus Draht nachgebildeten „Müttern“ jene, die mit Stoff bespannt und weich war, bevorzugten, auch dann, wenn nur die andere Milch spendete (diese wurde dann ausschließlich zur Nahrungsaufnahme besucht). Aufgrund eines zweiten Exs. postulierte er, dass soziale Bindungen für die emotionale Entwicklung wichtig seien (wofür er von Bowlby gelobt wurde): Äffchen, die er isoliert aufwachsen ließ, waren tendenziell verhaltensgestört, solche, die alleine bei ihrer Mutter aufwuchsen, waren ängstlich und solche, die mit Mutter und Spielgefährten aufwuchsen, entwickelten sich einigermaßen normal.

Die Ergebnisse der modernen Hirnforschung in Bezug auf die frühkindliche Bindung bzw. die Entwicklung allgemein betonen die Tatsache, dass durch die vorgegebenen Gene der Mensch nicht vorprogrammiert ist, sondern epigenetisch (s. u.) bzw. aufgrund der Neuroplastizität des Gehirns (s. u.) erst geformt werden muss. Kinder benötigen dazu (in einer möglich stressfreien Umgebung) unumgänglich Eltern (bzw. Bezugspersonen), die ihre Gefühle und Bedürfnisse erkennen, richtig deuten und - individuallagenadäquat - als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die menschliche Selbstwerdung gelingt nur im frühen Wechselspiel mit Bezugspersonen - oder eben nicht. Im Prinzip gehe es nach Joachim Bauer (*1951) darum, dass das noch nicht zu einem Selbst fähige, da aufgrund des frühen Geburtstermins unterentwickelte Gehirn eines Babys zunächst seine Bezugspersonen wie eine externe Festplatte dazu „benutze“, um über Resonanz (Begriff von Hartmut Rosa, *1965, als Gegenbegriff zu „Entfremdung“ geprägt: ein über Spiegelneuronen - s. o. - funktionierendes „Mitschwingen“, das im Unterschied zu einem Echo beide Seiten verändere; es beinhalte einfühlende Wahrnehmung und stimmige Beantwortung) sein Ich zu bilden bzw. gebildet zu bekommen (da es sich von selbst nicht bilden könne). Die Reaktionen in den ersten 24 Monaten, einer extrem sensiblen und störanfälligen Phase, sollen geduldig, zeitnah und dyadisch (in einer 1:1-Situation) sein, um eine gute Bindung zu erzielen. „Die stärkste Droge für den Menschen ist der andere Mensch.“

Eine große Gefahr, dass diese Vorgänge nicht ausreichend zustande kommen könnten, bestehe laut Bauer darin, dass Eltern ihre Fürsorgepflichten zu früh an oft nicht an wissenschaftlichen Kriterien orientierte Betreuungseinrichtungen mit völlig unzureichendem Betreuungsschlüssel (der für diese Altersstufe bei 1:2, höchstens 1:3 liegen sollte) delegieren oder sich selbst durch digitale Endgeräte substituieren. Dadurch fehle gemeinsame Zeit, den „unausgesprochenen Auftrag“ des Kindes zu erfüllen: „Lass mich - durch die Resonanz, die ich von dir erhalte - spüren, dass ich existiere. Zeige mir durch die Art, wie du auf mich reagierst, wer ich bin. Zeige mir durch die Art, wie du auf meine Emotionen reagierst, wie man Gefühle auslebt und mit Affekten umgeht. Zeige mir durch die Art, wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du mit dir umgehen lässt, was es heißt, Mitmensch zu sein. Lehre mich, was man mit alledem, was die materielle Welt ausmacht, anstellen kann - oder nicht anstellen sollte. Schließlich: Lass mich sehen, wie ich Dinge, die mir zur Verfügung stehen, spielerisch und kreativ einsetzen kann.“ (Zitat aus Joachim Bauer, *1951, Wie wir werden, wer wir sind. München 22019, S. 63)

Es gilt inzwischen als unumstrittene wissenschaftliche Erkenntnis, dass Versäumnisse und Störungen in den ersten drei (bis sechs) Lebensjahren, vor allem Vernachlässigung und erlittene oder beobachtete Gewalterfahrung, den Lebensverlauf dauerhaft zu (zer)stören imstande sind. Ungesunder Stress und traumatische Erfahrungen scheinen nach neueren Erkenntnissen das Gehirn (und andere physische Bereiche) sich zwar rascher entwickeln zu lassen, aber auch seine Plastizität (s. u.) zu bremsen. Die Hypothek, mit der solche Kinder ihre weitere Entwicklung bestreiten müssen, erweist sich (zu) oft als überfordernd. Die statistische Wahrscheinlichkeit, später selbst deviantes Verhalten oder psychische Instabilität zu zeigen - also das zu wiederholen, was man selbst erlebt hat - ist gegenüber gut betreuten und ruhig aufwachsenden Kindern deutlich erhöht. (Analog dazu hat der Ökonom James J. Heckman, *1944; Wirtschaftsnobelpreis 2000, 2006 nachgewiesen, dass Bildungsinvestitionen ausschließlich in Kinderbetreuungseinrichtungen bis zum frühen Schulalter einen Return of investment bringen.)

Vgl. zu diesem Thema auch das folgende Interview mit Nicole Strüber (*1979?) und die Vorträge zu „Geist-Genom-Gehirn-Gesellschaft“.

- 2;6 bis 5;6: Kleinkindalter:

* Ordnungsprinzip der dritten Phase: Kennenlernen immer neuer

(nicht mehr als unverbunden nebeneinander stehend erlebten) Einzelheiten der Welt und ihrer Beziehung zueinander bzw. zur erkennenden Person.

In dieser Phase werden Kinder laut Maria Montessori

(s. a. u.) „vom unbewussten

Schöpfer zum bewussten Arbeiter“.

Ding 1 ⟺ Ding 2

⟺

Ding 3

⟺

Ding 4

⟺ Ding n |

Abb. 2/5: Ordnungsprinzip 3. Phase

* Physische und motorische Entwicklung: Der erste Gestaltwandel beginnt: die Körperproportionen (das Verhältnis Kopf / Gesamtlänge beträgt bei Neugeborenen 1:4, bei Erwachsenen 1:8) verändern sich, der Zahnwechsel steht an. Die Bewegungsabläufe werden immer sicherer und „runder“. Im Bereich des Sports und des Erlernens eines Musikinstruments sind am Ende dieser Phase (zumindest bei begabten Kindern) bereits koordinative Leistungen höheren Grades möglich. (Zahlreiche spätere Weltklassesportler oder Musiker haben ihre Karrieren - manchmal auf Druck ihrer überehrgeizigen „Eislaufmütter“, „Hockeymums“ oder Trainerväter - in dieser Phase begonnen.)

* Kognitive Entwicklung: Fortlaufend werden immer höhere geistige Leistungen möglich, die bereits durch unbewusstes Chunking (also das Zusammenfassen von Informationen zu größeren Einheiten, die es ermöglichen, eine ganze Struktur statt einzelner Elemente im Gedächtnis zu behalten) erzielt werden können. Die Fähigkeit zu Abstraktionsleistungen (die sich auch in der Sprache ausdrücken, z. B., wenn eine Haarbürste „Igel“ genannt wird) und dem Arbeiten mit geistigen Konzepten nimmt immer mehr zu.

* Sprache: Die Warum-Fragen lösen die Was-Fragen ab bzw. ergänzen sie („2. Fragealter“), Nebensätze (hypotaktische Fügungen), anhand deren Häufigkeit und adäquatem Gebrauch man Rückschlüsse auf die (sprachliche) Intelligenz des Kindes ziehen kann, entstehen. Oft lassen sich sprachschöpferische Tätigkeiten (Neologismen wie „übergestern“ oder „klavieren“, Übergeneralisierungen wie „ich rufte“ oder „das Radio ist eingeschalten“) beobachten. Mit 3;0 beträgt der Wortschatz meistens bereits 1000 ± x Wörter (zu schichtspezifischen Unterschieden s. u.). Der Wissenschaftssoziologe Keith Stanovich (*1950; s. u.) sieht in der Sprach- und vor allem der Leseentwicklung den Matthäus-Effekt (nach Mt. 25,29) wirken: Früh geförderte Kinder, die häufig mit Sprache konfrontiert würden, hätten auch später Vorteile, benachteiligte Kinder schleppten ihre Situation (lebens)lang mit sich. Der Unterschied zwischen guten und schlechten Lesern nehme im Laufe der Zeit zu, nicht ab (vgl. a. u. Defizithypothese). Vor allem Englisch als Fremdsprache sollte schon in dieser Altersstufe verpflichtend von guten Sprechern im Kindergarten (und erst recht später in der Volksschule) regelmäßig angeboten werden, um spätere Überforderungen zu vermeiden.

* Zeichnungen: Die Entwicklung kindlicher Zeichnungen durchläuft - beginnend in der Frühkindheit - meist folgende Phasen:

| ° | Phase des Spurschmierens (ohne Beachtung des Ergebnisses) |

| ° | Phase des Kritzelns (wenn ein Stift gehalten werden kann; wahllose Farbgebung) |

| ° | Symbolstadium, Phase der Kephalopoden (= Kopffüßler, von griech. κεφαλή und πούς; Menschendarstellung ohne Rumpf) |

| ° | Vorschemaphase (Boden- und Himmellinien erscheinen, der Detailreichtum nimmt zu, Farben werden bewusst eingesetzt, es lassen sich erste Handlungs- und Erzählstrukturen erkennen, die Unverwechselbarkeit nimmt zu, so wie auch das Bewusstsein des Kindes dafür, dass das Bild ein Kommunikationsmittel sein kann) |

| ° | Schemaphase I, naiver Realismus (Werkreife im Hinblick auf Motive und Bildorganisation ist eingetreten, „Röntgenbilder“ bilden das an sich unsichtbare Innere z. B. eines Hauses ab; die Bilder können nun auch an der inneren Realität des Kindes orientiert sein. Gemalt wird nicht, was gesehen, sondern was gewusst wird.) |

| ° | Schemaphase II, visueller Realismus (Dreidimensionalität, realistische Größenverhältnisse werden beachtet, Ironisierungen sind möglich, Bilder werden bewusst geplant) |

Kinderzeichnungen werden auch oft zu diagnostischen Zwecken im psychiatrischen bzw. therapeutischen Bereich herangezogen, z. B. im Rahmen projektiver Tests (s. o.) wie der bekannten, wenn auch umstrittenen, 1957 von Luitgard Brem-Gräser (1919-2013) entwickelten Untersuchungsmethode „Familie in Tieren“. (Art, relative Größe und Stellung des Gezeichneten zueinander werden als Grundlage von Interpretationen benutzt.)

* Moralentwicklung: Am (vor) Beginn dieser Phase entsteht des Ich-Bewusstsein, meist verknüpft mit dem Gedächtnis (und der Ausprägung der Händigkeit; die erste bewusste Erinnerung tritt meist vor / am Beginn dieser Phase auf). Damit kann sich das Kind als Urheber eigener Handlungen erkennen, was die Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung und dem Entstehen von „schlechtem Gewissen“ (s. a. u.) ist. Dieses Entstehen einer Selbstwirksamkeitserwartung (engl. perceived self-efficacy, zuerst beschrieben vom gebürtigen Kanadier Albert Bandura, 1925-2021, in den 1970er Jahren; s. a. u.) bzw. einer internalen Kontrollüberzeugung („die Welt wird auch von mir und nicht ausschließlich von externen Faktoren beeinflusst“) ist für eine gesunde psychische Entwicklung unumgänglich (s. a. u.). Können wird als begrenzt von Wollen und Sollen erlebt.