Abb. 4/1: Resilienzfaktoren nach E. Werner (vgl. z. B. hier)

Vorbemerkung:

Dieses unentgeltlich zur Verfügung gestellte Kompendium diente dem Verfasser und seinen Schülerinnen und Schülern vor allem als Vorlage für den gymnasialen Schulunterricht im Unterrichtsfach „Psychologie“ und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Fehlerlosigkeit. Es ist hemmungslos eklektizistisch und will Hilfestellung für Lehrende und Lernende zur persönlichen Verwendung, nicht Wiedergabe eigener Forschungen sein. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung des Autors sowie die Einbindung einzelner Seiten in fremde Frames bitte zu unterlassen! Alle Informationen werden unter Ausschluss jeder Gewährleistung oder Zusicherung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Der Verfasser übernimmt ferner keine Haftung für die Inhalte verlinkter, fremder Seiten.

Zur Bedienung: Die Darstellung der Webseiten kann auf allen Ausgabegeräten erfolgen. Der beste optische Eindruck sollte im Tablet-Format (senkrecht oder waagrecht) zu erzielen sein. Interne Links werden im selben Frame (Rückkehr meist mit ALT+Pfeil links oder über die entsprechende Schaltfläche), externe Links in einem neuen Fenster geöffnet. Die Volltextsuche verweist nur auf die Seite (führt nicht direkt zur gesuchten Textstelle), danach hilft die Seitensuchfunktion (meist STRG+F) weiter. Quellenangaben werden, soweit dies möglich ist, beigegeben. Sollten diesbezüglich (oder anderweitig) Fehler bemerkt werden bzw. Unterlassungen passiert sein, so möge dies bitte nachgesehen und über die beigegebene Mailadresse gemeldet werden. So bald wie möglich werden Korrekturen erfolgen. Um die letztgültige Version zu erhalten, ist eine Seitenaktualisierung (automatisch oder manuell) günstig.

|

KOMPENDIUM DER PSYCHOLOGIE, 4. TEIL (mit LINKS ins Internet)

|

Volltextsuche in allen 5 Teilen: |

|

|

Suchbegriffe bitte in Groß- oder Kleinschreibung,

ganz oder unvollständig Fragen und Kommentare an thomas.knob@chello.at

|

|

INHALT DES 4. TEILS:

VIII. TIEFENPSYCHOLOGIE UND PSYCHIATRIE (Definitionen - Das Unbewusste - Süchte, Persönlichkeitsstörungen, Geistes- und Gemütskrankheiten - Therapieformen) ⇘

Dieses Kapitel ist das umfangreichste des gesamten Kompendiums. Es wird nach Maßgabe der Möglichkeiten laufend überarbeitet und versucht auch neuere Erkenntnisse einzuarbeiten. Wie bei den Behinderungen (s. o.) verändern sich die Terminologien in der Forschungsgeschichte genau so wie die Inhalte. Auch die Krankheiten selbst verändern ihre Ausprägungsformen im Laufe der Zeit. („Wenn du die Antwort gefunden hast, ändert das Leben die Frage.“) Die Frage, ab wann ein Mensch überhaupt als „krank“ zu bezeichnen ist, beantwortete Freud etwa so: „Wenn er nicht mehr arbeiten und / oder lieben kann.“ Andere Antworten zielen auf den subjektiven Leidensdruck, ältere Herangehensweisen eher auf „abnormale Phänomene“ ab.

* Tiefenpsychologie: 1910 vom Züricher Psychiater Eugen Bleuler (1857-1939) geprägter Ausdruck für die Psychologie des Unbewussten (s. a. o.)

* Psychiatrie: ein medizinisches Hauptfach, dessen Forschungsgebiete Diagnose, Verlauf und Heilung von seelischen Erkrankungen sind (griech. ψυχή = „Seele“, ἰατρός = „Arzt“). Zunehmend an Bedeutung gewinnt durch die moderne Hirnforschung die Neuropsychiatrie, die die neurologischen Ursachen psychiatrischer Erkrankungen erforscht.

* Psychotherapie: entweder als Überbegriff für psychologische Verfahren (durch Psychologen ausgeführt) und medizinische Verfahren (durch Psychiater, die auch Medikamente verschreiben dürfen, ausgeführt) oder ausschließlich für die (sprachlich vermittelte) psychologische Behandlung mentaler Störungen gebraucht. (Vgl. folgendes Video; inzwischen existieren - s. u. - zahllose Schulen. In der Praxis werden häufig vermischte Verfahren angewendet; letztendlich entscheidet die Effektivität.) Das Wort ist von griech. ψυχή = „Seele“ und θεραπεύειν = „behandeln“, „sorgen“ abgeleitet.

Kaum ein psychologisches Konzept erlangte derartige Wirkmächtigkeit und strahlte weltweit in alle gesellschaftlichen Bereiche aus wie die von Freud (s. u.) entwickelte Theorie vom Unbewussten (fälschlich Unterbewussten). Gegner der Tiefenpsychologie (z. B. der Wiener Rohracher, s. o.) lassen nur physiologische Prozesse (z. B. Hormonausschüttung) als unbewusst gelten und halten die Tiefenpsychologie bzw. das Unbewusste für eine Hypothese, die zwar vieles erkläre, selbst aber weder widerlegt noch bewiesen werden könne.

-

Definition:

Dem Konzept vom „Unbewussten“ als hypothetischer Persönlichkeitsinstanz, in deren

Rahmen dynamische Prozesse ablaufen, liegt die Annahme zugrunde, dass es neben den bewussten Vorgängen

und Zuständen auch nicht wahrnehmbare („unbewusste“) seelische Komponenten gebe,

auf die man nur indirekt schließen könne (s. a. o.),

die aber dennoch das bewusste Erleben und Verhalten beeinflussen. Nach dem

Eisbergmodell finden weit mehr Prozesse im unbewussten als im bewussten Bereich

statt.

-

Zugangsmöglichkeiten:

Nach Sigmund Freud

(s. u.) gibt es vier Möglichkeiten,

Zugang zum Unbewussten zu finden (in dem allerdings laut heutiger Hirnforschung

nichts vorhanden sei, was theoretisch bewusst gemacht werden könne; abgedrängt

könne nach heutiger Terminologie höchstens ins Vorbewusste - s. o. - werden):

* Traumdeutung: Seit Aristoteles von Stagyros (Ἀριστοτέλης; 384-322 v. Chr.: „Traum ist Reaktion auf eine Störung“) wird der Traum psychologisch gedeutet. Artemidor (Ἀρτεμίδωρος ὁ Δαλδιανός; 1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.) unterschied in seiner Ονειροκριτικά („Traumdeutung“) zukunftsdeutende und Vorhandenes spiegelnde Träume. Freuds Hauptwerk Die Traumdeutung (s. hier; für ihn die „via regia der Psychoanalyse“) erschien - vordatiert - 1900. Darin betrachtet er den Traum als „Hüter des Schlafs“, der in codierten Botschaften, die interpretiert werden müssen, unbewusste Wünsche ausdrücke. Die Träume spielen für das Es dieselbe Rolle wie die Wahrnehmungen für das Ich (zu Freuds Instanzenlehre s. u.). Freud unterscheidet folgende

Trauminhalte:

| ° | manifester Inhalt: vordergründig, das Erzählbare; der von der Traumzensur metaphorisch erstellte Inhalt |

| ° | latenter Inhalt: der „wahre“, durch die Zensur verschlüsselte Hintergrund, der erschlossen werden muss |

Die Umwandlung vom latenten in einen manifesten Inhalt bewirke die „Traumarbeit“.

Mittel der Traumarbeit:

| ° | Verdichtung (z. B. Verschmelzung verschiedener Personen zu einer Traumfigur) = Agglutination |

| ° | Zerlegung: Merkmale einer Person können z. B. auf zwei oder mehrere Personen aufgeteilt werden = Deglutination |

| ° | Verschiebung (z. B. peinlicher Inhalte auf harmlose, vgl. a. u. „Abwehrmechanismen“) = Dilation |

| ° | Symbolisierung: Verwendung einer mehrdeutigen Bildsprache, von Freud z. T. entschlüsselt (z. B. stehe alles Ragende, Aufgerichtete, Lange für Männliches, alles Hohle, Ausgebreitete, Runde für Weibliches) = Permutation |

Weiteres zum Thema Traum: s. o.

* Fehlleistungen (von Freud in Zur Psychopathologie des Alltagslebens - s. hier - behandelt) treten v. a. im sprachlichen Bereich auf: „Freud'scher Versprecher“, aber auch Vergreifen, Verschreiben, Vergessen etc. (sog. Symptomhandlungen, s. a. u. „Abwehrmechanismen“). Fehlleistungen entstünden laut Freud keineswegs aus Unaufmerksamkeit oder zufällig, sondern seien Ausdruck unbewusster Konflikte. (Beispiele: „Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen.“ - „Bitte ziehen Sie ab.“) Oft (wie in den Beispielen, die tw. aus dem Buch Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten - s. hier - stammen) bestehen Versprecher aus Kontaminationen (Zusammenziehungen) zweier Redewendungen, die die eigentliche Redeabsicht entlarven.

* Hypnose: Versetzen in einen Trance-Zustand, in dem man Suggestionen, also einer Übertragung gefühlsbetonter Zustände oder Überzeugungen von einer Person auf eine andere (auch als Autosuggestion möglich) besonders leicht zugänglich ist. Vom Berliner (NS-)Psychiater Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) wurde die Hypnose zu Entspannungsübungen, die er Autogenes Training nennt, genutzt.

Technik: Freud hat die Hypnosetechnik in Paris von Jean-Martin Charcot (1825-1893; gilt als Begründer der modernen Neurologie und hat z. B. als Erster die Krankheit ALS beschrieben) gelernt. Fixieren eines meist glänzenden Gegenstandes in entspannter Ruhelage unterstützt die Müdigkeit, suggerierende Worte des Hypnotiseurs bewirken die verschiedenen

Hypnosestadien:

| ° | Stadium der Somnolenz (Schläfrigkeit) |

| ° | Stadium paralyticum (passives Zurückfallen der Gliedmaßen, wenn sie angehoben werden) |

| ° | Stadium der Katalepsie (Gliedmaßen behalten jede Stellung bei, in die sie gebracht werden). |

| ° | Stadium des Somnambulismus: In diesem letzten Stadium können Heilsuggestionen (z. B. bei hysterischen Lähmungen) durchgeführt oder posthypnotische Aufträge erteilt werden, die nach dem Aufwachen ausgeführt werden, wenn sie nicht moralischen Grundsätzen widersprechen (z. B. Mord) oder unmöglich durchzuführen sind. Die hypnotisierte Person sucht dann nach Scheinrechtfertigungen (z. B. dafür, warum sie gerade Papierschnitzel aus dem Fenster wirft). In diesem letzten Stadium, in das man nicht gegen seinen Willen gebracht werden kann, erwartet man, dass die Erinnerung weiter als im Wachzustand reicht und verdrängte Wunschvorstellungen sich zur Äußerung bringen lassen. |

Hypnose wird heute manchmal als Anästhesieersatz in der Medizin eingesetzt. Diese Analgesie-Anwendung wurde v. a. vom Amerikaner Ernest Hilgard (1904-2001) erforscht.

Weiteres zum Thema Hypnose: MEG-Gesellschaft für klinische Hypnose und hypnose.de

* Freies Assoziieren: Der Patient liegt (um Hemmungen - den Widerstand - auszuschalten) ohne Sichtkontakt zum Psychiater auf der durch Freud berühmt gewordenen Couch (das Original ist im Londoner Freud-Museum zu besichtigen) und muss rasch, von Stichwörtern geleitet, frei erzählen. (Eine Assoziation ist eine erlernte oder, wie hier, spontan auftretende Gedankenverbindung.) Da - wie bei den Fehlleistungen - laut Freud nichts zufällig passiert, lassen sich durch die Überlistung der zensurierenden Vernunft Rückschlüsse auf Verdrängtes ziehen.

Folgende Formen treten auf:

| ° | Gegensatzassoziationen (am häufigsten): z. B. groß-klein |

| ° | Ähnlichkeitsassoziationen: z. B. Hitze-Wärme |

| ° | Funktioneller Bezug: z. B. Vogel-Ei |

| ° | Logische Kategorie: z. B. Dogge-Hund |

| ° | Kontinuität: z. B. elf-zwölf |

| ° | Phonetische Assoziationen: z. B. Rose-Dose |

| ° | Spezifische Identifikation: z. B. Meer - Adria |

| ° | Persönlich Gefärbtes: z. B. auf Schule, Eltern |

Die letzten beiden Kategorien sind im angesprochenen Zusammenhang besonders wichtig. Prinzipiell treten Abweichungen von den durchschnittlich erwartbaren Antworten desto eher auf, je gebildeter bzw. geisteskranker jemand ist (Volksschulbildung 5%, Akademiker 12%, Schizophrene 25% Abweichung).

-

Abwehrmechanismen:

Auch Abwehrmechanismen gelten als

Fenster, die einen Einblick in den unbewussten Bereich des Menschen bieten. Sie ermöglichen einen Ausgleich der oft unerwünschten

Trieb-/Instinktforderungen mit den gesellschaftlichen Konventionen und stellen

Ersatzhandlungen für das Ausleben des Unbewussten dar. Freud

(s. u.; und andere, v. a. seine

Tochter Anna;

s. u.) unterschieden:

* Verdrängung: „Nicht-Wahrhaben-Wollen“ der unerwünschten Triebansprüche oder unangenehmer Bewusstseinsinhalte. Das auf diese Art „Vergessene“ lässt sich durch die oben genannten Techniken wieder aktivieren, wobei der Bewusstwerdung Widerstand (der laut Freud von derselben Energie gespeist wird, die früher die Verdrängung bewirkt hat) entgegengesetzt wird. Ist der Energiebedarf nicht zu groß, gelingt die Verdrängung, sonst misslingt sie. (Ökonomisches Persönlichkeitsmodell, das die Verdrängung als eine Methode der „Unterbringung“ der Libido = Triebenergie ansieht). Verdrängung (z. B. einer sexuellen Misshandlung im frühen Kindesalter) kann manchmal ein Weiterleben erst ermöglichen.

* Isolierung: Im Gegensatz zur Verdrängung bleibt die abgelehnte Vorstellung bewusst. Ziel ist vielmehr sie zu isolieren, also - laut Freud ähnlich dem magischen Denken bzw. einem Berührungstabu -, eine psychische Assoziation durch scheinbare Abtrennung (z. B. durch Pausen, Unterbrechungen, aus dem Zusammenhang reißen, verbergen) bedeutungslos werden zu lassen.

* Rationalisierung: nachträgliche Scheinbegründung für in Wahrheit trieb- oder instinktbedingtes Handeln (z. B. Vorgabe wissenschaftlichen Interesses bei der Lektüre von Pornoheften; oft interpretierbar als Versuch einer Reduktion einer kognitiven Dissonanz: s. u.)

* Substitution: Ausrichtung der Trieb- oder Instinkttätigkeit auf ein Ersatzobjekt (z. B. Übertragung der Liebesgefühle für eine unerreichbare Person auf eine andere oder von Gefühlen für die Eltern auf den Analytiker)

* Reaktionsbildung: Umschlagen eines Verhaltens in sein Gegenteil, wenn die Triebwünsche unerfüllt bleiben (z. B. verdrängte Liebe in Hass)

* Sublimation: Überführen der für „primitive“ Regungen zur Verfügung stehenden Triebenergie in sozial höher bewertete Tätigkeiten. (Freud erwähnt als Beispiel das Malen nackter Männerkörper durch den homosexuellen Leonardo da Vinci, 1452-1519) Das Ich (s. u.) setzt der anstößigen Erregung eine Gegenbesetzung entgegen, die es als bleibende Veränderung aufnimmt. In einer dritten Phase kann das Verdrängte wiederkehren (Abnahme der Gegenbesetzung).

* Projektion: Die eigenen gehemmten Triebe oder unerwünschten Verhaltensweisen werden anderen zugeschrieben („von sich auf andere schließen“, Außenprojektion).

* Identifikation: Übernahme der Gründe der die eigenen Triebregungen unterdrückenden Autorität (z. B.: „Ich bin ja noch zu jung für eine sexuelle Beziehung“, wenn die Eltern eine solche torpedieren). Eigenschaften und Verhaltensweisen anderer Personen werden adoptiert (auch Introjektion, Internalisierung genannt). Die Übernahme der Eigenschaften der Angst einflößenden Autoritäten wirkt angstmildernd, da die Differenz vermeintlich ausgeglichen wird.

* Kompensation: Ausgleichen einer Minderwertigkeit durch Anstrengungen auf einem anderen Gebiet (z. B. Einschlagen der Militärlaufbahn bei physischer Unterentwicklung)

* Verschiebung: Die Affektbesetzung eines unerwünschten Bewusstseinsinhaltes wird auf einen harmlosen verschoben (s. a. o.: Traumarbeit), was sich als Phobie (z. B. Angst vor Mäusen statt vor einer peinlichen Neigung) oder Zwangshandlung (z. B. Pflastersteine zählen statt Ausleben von Geiz) auswirken kann.

* Regression: Das Zurückfallen in eine ontogenetisch (die Individualentwicklung betreffend im Unterschied zu phylogenetisch: die Stammesentwicklung betreffend) bereits überwundene Entwicklungsphase (z. B. Enuresis eines Dreijährigen bei der Geburt einer kleinen Schwester).

* Konversion: Überführen von psychischen Zuständen in physische Symptome (Psychosomatisches Syndrom, Somatisierung; bekannt ist z. B. der Zusammenhang von Stress: s. z. B. hier - zumindest von „schlechtem“ Disstress im Gegensatz zu „gutem“ Eustress; s. u. - und dem Verdauungssystem unter Beteiligung des vegetativen Nervensystems und des vom Hypothalamus ausgeschütteten Stresshormons CRF / Corticotropin Releasing Factor). Spezialfall: die artifizielle Störung des Münchhausen-Syndroms (nach dem Lügenbaron Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen, 1720-1797), das im Vortäuschen und künstlichen Hervorrufen von Krankheiten (als Münchhausen-Stellvertretersyndrom von solchen anderer, oft eigener Kinder) besteht.

SÜCHTE, PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN, GEISTES- UND GEMÜTSKRANKHEITEN

Zu einzelnen Krankheiten oder Zustandsbildern vgl. auch das (in seiner Suchfunktion) von A bis Z umfassend informierende MSD-Manual (Titel nach dem nach Friedrich Jacob Merck, 1621-1678, Alpheus Phineas Sharp, 1824-1909, und Louis Dohme, 1837-1911, einem Cousin des Backpulverproduzenten August Oetker, 1862-1918, benannten amerikanischen Pharmaunternehmen).

-

Allgemeines:

* Klassifikationen: Man unterscheidet

Abhängigkeiten

(Verlust der Selbstregulation), Neurosen (Verlust der Lebensfreude) und

Psychosen (Verlust der Realität). Bei den ersten beiden Gruppen herrscht meist

(zumindest potentiell) volle Krankheitseinsicht (auch wenn die Bedeutung ihrer

Zustände von den Patienten oft heruntergespielt

oder gar geleugnet wird), beim letzten Krankheitsbild wird der eigene Zustand nicht mehr

wirklichkeitsgemäß eingeschätzt. („Der Neurotiker baut ein Luftschloss, der

Psychotiker lebt darin. Und der Psychiater kassiert die Miete.)“ Häufig

besteht Kommorbidität im Verbund mit anderen psychischen Erkrankungen.

Eines der ersten Systeme der Klassifizierung psychischer Störungen (z. B. auch die Ausarbeitung des Begriffs „Dementia praecox“ oder „Manisch-depressives Irresein“) geht auf den deutschen Psychiater Emil Wilhelm Georg Magnus Kraepelin (1856-1926) zurück, der früh mit Wilhelm Wundt (s. o.) in Kontakt war. Schon weit früher postulierte der persische Universalgelehrte ابو زید احمد بن سهل بلخی / Abu Zayd al-Balkhi (ca. 850-934) das Gleichgewicht von Nafs (Psyche), Qalb (Herz) und 'Aql (Geist) als Voraussetzung für geistige Gesundheit. Die klinischen Anzeichen eines Krankheitsbildes nennt man Symptome (z. B. Kopfschmerzen; s. hier). Sie können subjektiv bemerkbar und / oder (nur) objektiv nachweisbar sein. Werden nur sie bekämpft, spricht man von symptomatischer Therapie, geht man auf die Ursache ein, von kausaler Therapie. Bündel von Symptomen heißen Syndrome (z. B. Alkoholsyndrom). Heute existieren

2 internationale Diagnoseklassifikationen:

| ° | die ICD 10 (International Classification of Deseases), eine Klassifikation der WHO, die auf den ersten internationalen statistischen Kongress in Brüssel 1853 zurückgeht, dessen Ergebnis der Beschluss war, eine einheitliche, internationale Nomenklatur der Todesursachen zu schaffen, und die alle, unter dem Buchstaben F auch psychische, Erkrankungen, umfasst. (Im Mai 2019 erschien die ICD 11 - auch in deutscher Entwurfsfassung -, die seit 1. 1. 2022 gilt.) |

| ° | das von der APA seit 1952 hgg. American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, eine v. a. in den USA verbreitete Klassifikation der andauernden oder wiederkehrenden psychischen Störungen. 1980 hatte das DSM III zum ersten Mal der unzureichenden Nomenklatur durch Angabe expliziter Kriterien für die Diagnose psychischer Störungen Rechnung getragen. (2013 wurde das DSM IV vom DSM V abgelöst. Das erwünschte Ausmaß an Zuverlässigkeit der Diagnosen wurde aber auch dadurch nicht erreicht.) |

Die in Österreich verwendeten Diagnoseverschlüsselungen finden sich hier. - Vgl. auch „Onmeda - Krankheiten von A-Z“ und das umfassend informierende MSD-Manual (Suche A-Z).

* Ausgangslage in Österreich (Zahlen nach Psychosoziale Dienste Wien):

|

Zahlen zur psychischen Gesundheit in Österreich (tw. geschätzt): |

|

| ° | Jeder vierte Mensch wird zumindest einmal in seinem Leben ernsthaft psychisch krank. |

| ° | Davon nimmt etwa ein Fünftel professionelle Hilfe in Anspruch. |

| ° | Mindestens 20 % der Bevölkerung leiden innerhalb eines Jahres unter psychischen Störungen und davon ist etwa ein Viertel schwer betroffen. |

| ° | Etwa 2 – 3 % der Bevölkerung (für Österreich: ca. 200 000 Menschen) konsumieren an einem Stichtag wegen einer erheblichen psychischen Störung fachspezifische Hilfe. |

| ° | Etwa 1 % der Bevölkerung (für Österreich: ca. 90 000 Personen) wird jährlich erstmals psychisch krank. |

| ° | Die Depression ist inzwischen international auf dem ersten Platz, was „verlorene Lebensjahre durch Erkrankung“ betrifft. |

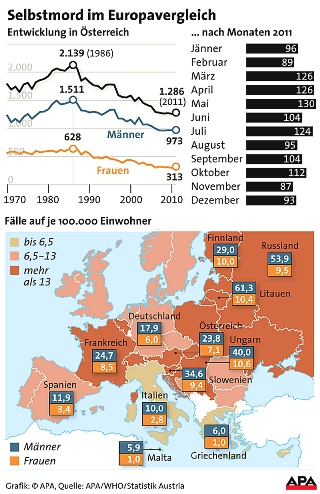

| ° | Das Suizidrisiko bei affektiven Störungen beträgt 15 %. |

| ° | Für 90 % der Sterbefälle in Folge von Suiziden werden psychische Erkrankungen und davon insbesondere Depressionen und Suchterkrankungen verantwortlich gemacht. |

| ° | In Österreich gibt es pro Jahr (mehr als) dreimal so viele Suizide wie Verkehrstote. |

| ° | Die Lebenserwartung psychisch kranker Menschen ist etwa um 10% verringert. |

| ° | Krankenstandstage und Frührente werden ca. zu 20% von psychischen Erkrankungen (mit)verursacht. |

| ° | Österreich weist 39 substanzbedingte Suchttodesopfer pro 1 Mio. Ew. auf (EU-Durchschnitt: 18) |

Weltweit litten nach WHO-Untersuchungen 2025 bei steigender Tendenz etwa eine Milliarde Menschen an psychischen Erkrankungen. Von 2011 bis 2021 wuchs diese Zahl (vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen) prozentuell schneller als die Weltbevölkerung. Betroffen waren überproportional der europäische und der (nord)amerikanische Raum. Der Westpazifik und Afrika wiesen geringe(re) Raten (aber möglicherweise - vor allem bei Frauen - eine höhere Dunkelziffer) auf. Die Bandbreite der Versorgung psychisch kranker Menschen schwankte, je nach Wirtschaftskraft eines Landes, zwischen 13 und 2 Spezialisten pro 100 000 Menschen; dabei wurden zwischen 65$ und 4 Cent pro capita aufgewendet.

* Normalitätsbegriff: Problematisch (da in Wahrheit eher eine graduelle Abstufung angenommen werden muss) erscheint - wie bei Behinderungen, s. o. - das Aufstellen einer exakten Trennlinie zwischen „normalen“ Menschen mit angemessener Realitätswahrnehmung und „psychisch kranken“ Menschen mit abweichendem Verhalten bzw. der Normalitätsbegriff überhaupt, der mathematisch-statistisch (im Sinn von durchschnittlich), funktional (im Sinn von aufgaben-, zweckerfüllend) oder sozial (im Sinne einer erwünschten Idealnorm, die letztlich ein gesellschaftliches Konstrukt ist) aufgefasst werden kann. In der Psychiatrie werden Krankheiten und „Störungen“ (die leicht, mittel oder schwer ausgeprägt sein können) gemäß den in Lehrbüchern bzw. Diagnosemanuals beschriebenen Kriterien diagnostiziert bzw. Exazerbationen (Symptomverschlimmerungen), Remissionen (Zustandsverbesserungen) und Rezidive (Rückfälle) beobachtet.

Nach einer um 1995 entstandenen Terminologie nennt man Personen, die keine neurologischen Auffälligkeiten aufweisen und deren Befund somit der „Norm“ entspricht, neurotypisch. Innerhalb einer sehr breiten, wertneutral gedachten Neurodiversität befinden sich alle Krankheiten und Störungen als Varianten. (Diese Sichtweise soll Diskriminierungen verhindern und die positive Selbstsicht Betroffener fördern.)

Richard Bentall (*1956), der alle Gemütszustände auf einem Kontinuum angeordnet sah, in dessen Extreme jede/r abrutschen könne, schlug (um darauf hinzuweisen, dass Klassifikationen von Werturteilen verzerrt würden) vor, dass z. B. Happiness (Fröhlichkeit, Glücksgefühl) genauso wie eine Depression als mentale Erkrankung behandelt werden sollte, weil ihr Auftreten nicht „normal“ sei. (Vgl. auch Egon Friedell, 1878-Suizid 1938: „Gesundheit ist eine Stoffwechselerkrankung.“) Darüber hinaus bestimmen kulturelle Einflüsse, was als normal empfunden wird. Der Festinger-Schüler Elliot Aronson (*1932) wies darauf hin, dass „Menschen, die verrückte Dinge tun, [...] nicht unbedingt verrückt“ seien, da die Situation, in der sich Menschen befinden, enormen Einfluss auf sie haben könne, was konstant unterschätzt werde (vgl. fundamentaler Attributionsfehler; s. o.). Zu beachten ist auch die nicht immer leicht zu treffende Unterscheidung zwischen mad und bad (vgl. o.).

Ein 1972 veröffentlichtes Ex., das das Vertrauen in die Zuverlässigkeit psychiatrischer Diagnosen nachhaltig erschütterte, stammt von David L. Rosenhan (1929-2012):

| Rosenhan ließ sich unter Vortäuschung schizophrener Symptome in eine Psychiatrie, an der er unbekannt war, aufnehmen und wurde dort, obwohl völlig gesund, problemlos diagnostiziert. Danach verhielt er sich ganz normal, wurde letztlich aber nur gegen Revers entlassen, da alle seine Äußerungen und Verhaltensweisen als im Einklang mit der Diagnose stehend interpretiert wurden. Rosenhan machte diese Situation publik und kündigte an, dass in nächster Zeit ein weiterer gesunder „Patient“ versuchen würde, Einlass zu finden, der jedoch in Wirklichkeit gar nicht existierte. Daraufhin wurden zahlreiche echte Patienten der Simulation verdächtigt. Es gelang also professionellen Psychiatern nicht, „normale“ und „kranke“ Menschen einwandfrei voneinander zu unterscheiden. |

Schon 1964 hatte eine Studie enthüllt, dass die Übereinstimmung zweier psychiatrischer Diagnosen, die unabhängig voneinander am selben Fall erstellt werden, durchschnittlich nur 57% beträgt. Prinzipiell gibt es in der Psychopathologie so gut wie kein Phänomen, dass nicht auch im Normalbereich auftaucht. Die Quantität (Dauer) und zunehmende Intensität führt jedoch manchmal zu einer neuen (pathologischen) Qualität. (C. G. Jung, s. u.: „Alles, was uns an anderen stört, kann uns helfen, uns selbst besser zu verstehen.“)

* Drei Ursachengruppen werden nach dem biopsychosozialen Modell (1977 von George Engel, 1913-1999, propagiert und bald akzeptiert) immer wieder als Erklärung für psychische Krankheiten und Störungen genannt, können aber meist nicht eindeutig auseinandergehalten und identifiziert werden:

| ° | Biologie, v. a. Erbfaktoren:

die

genetisch-epigenetische Weitergabe einer Geisteskrankheit bzw. bestimmter

Veranlagungen als Voraussetzung dafür hängt möglicherweise mit allen

Ursachengruppen zusammen. Biologische und physiologische Faktoren betreffen

auch ev. noch nicht in allen

Einzelheiten bekannte biophysikalische und -chemische (hormonelle) Vorgänge

im Körper. (Die beliebige Beeinflussbarkeit der Stimmung durch

Psychopharmaka beweist ihre Mitbeteiligung.) Es geht wohl hauptsächlich um

neuromodulatorische Fehlregulationen bzw. strukturelle und funktionelle

Veränderungen des limbischen Systems. Die moderne Hirnforschung weist

hauptsächlich Störungen des serotonergen und des oxytocingesteuerten

Bindungssystems und eine Schwächung der Stress-Achse (HPA-

oder HHN-Achse, da die Hormone kaskadenartig einen endokrinologischen

Regelkreis zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde

durchlaufen) nach. (Zu Stress

s. a. o.)

Gerade im Vulnerabilitäts- (Diathese)-Stress-Modell zeigt sich die Wechselwirkung

zwischen angeborener Diathese (Krankheitsneigung) und schädlichen

Umweltfaktoren besonders gut. Bleiben letztere aus, kommt eine angelegte

Störung oder Krankheit manchmal gar nicht zum Ausbruch. (Dies betrifft u. a.

das Stresshormon

CRH - corticotropin releasing hormone -, das erst aktiviert wird,

wenn das bremsende Antistressgen, z. B. durch unsichere Bindung -

s. o. - epigenetisch -

s. o.

- deaktiviert wurde.) Umgekehrt verträgt ein von Vornherein gesünderer

Mensch denselben Stresslevel unbeschadet.

|

||||||||||||||

Walter Cannon (1871-1945) verwendete im Rahmen früher Theorien zum ersten Mal das Wort „Stress“. Die erste grundlegende Untersuchung zum Thema „Stress“ verfasste 1950 Hans Selye (1907-1982): The Physiology and Pathology of Exposure to Stress. In ihr beschreibt er die 3 Stadien Alarm - Widerstand - Erschöpfung. Besondere Beachtung verdienen in diesem Zusammenhang so genannte Life Events (unerwartete Todesfälle, Verbrechensopfererfahrungen, Kriegserlebnisse, Bankrott etc.), die 1967 von Thomas H. Holmes, 1918-1988, und Richard H. Rahe, 1936-2022, (s. hier) klassifiziert wurden. Diese Holmes-Rahe stress scale reicht von „Tod des Partners“ (100 Pt.) und „Scheidung“ (73 Pt.) bis zu „Weihnachten allein verbringen“ (12 Pt.) und „Geringe Gesetzesverstöße“ (11 Pt.). Mehr als 150 Pt. bedeuten Risiko, mehr als 300 Pt. hohes Risiko. |

|||||||||||||||

| ° | Psychologische Faktoren wie labile Persönlichkeitsstrukturen, der persönliche Lebensstil und seine Verhaltensmuster (die ihrerseits wieder auf biologische oder Umweltfaktoren zurückzuführen sein könnten) bilden die zweite Ursachengruppe psychischer Erkrankungen. Laut Reinhard Haller (*1951) ist die (weithin unterschätzte und oft durch Liebesvorenthalt verursachte) Kränkung (s. a. o.) einer der Hauptursachen psychischer Krankheiten (sowie für Terror, Mord und Krieg. Weltweit werden jährlich bis zu 20 000 Tote durch Ehrenmorde und Blutrache verursacht; vgl. a. u.) Als Kränkung wird nicht die Emotion, sondern eine Interaktion bezeichnet, die das Selbst (jenen Teil des Ich, dessen sich eine Person bewusst ist) und seine Werte nachhaltig erschüttert. Sie reicht von (der v. a. im Internet viel zu wenig ernst genommenen) Beleidigung über die Verbitterung (einer unheilbaren Kränkung, die Symptome wie bei PTBS, s. u., auslöst und zu psychogenem Tod führen kann) bis zur Demütigung (Entmenschlichung bei einseitiger Machtverteilung). Adelheid Kastner (*1962) definiert Kränkung als „Erschütterung des Selbstwerts durch eine relevante Person“. Es gebe allerdings kein Recht darauf, ungekränkt durchs Leben zu gehen. Die Entwicklung von Frustrationstoleranz sei eine Entwicklungsaufgabe (vgl. folgendes Interview). Positiv betrachtet können Kränkungen bei der Selbstkenntnis helfen, da sie (in völlig unzumutbarer Art und Weise) immer wunde Stellen treffen und damit nicht verarbeitete Probleme offenlegen. | ||||||||||||||

| ° | Umwelteinflüsse - sei es, dass

sie in der Familiensituation (gestörte Kommunikationsmuster innerhalb der

persönlichen Umgebung des Patienten; erfordert oft die Mitbehandlung der

Angehörigen) oder als fehlgegangene Lernprozesse, sei es, dass sie als (ev.

epigenetisch - bestimmte Gene aktivierend -wirksame) frühkindliche Gewalterlebnisse oder negative

Erfahrungen in späterer Kindheit oder Jugend, die zu psychodynamischen

Effekten führen, auftreten (Life Events, Traumatisierungen aller Art) - haben

ebenfalls Einfluss auf die spätere Verfasstheit der Psyche. Auch

wirtschaftliche Faktoren können eine Rolle spielen, wobei nicht nur Armut

psychische Probleme hervorruft, sondern die Kausalität auch umgekehrt gilt. Die frühkindliche

Bindungserfahrung (s.

o.) gilt als wichtigster Faktor für die spätere Entwicklung des

Menschen. Daher spielt eine besonders negative Rolle die

|

||||||||||||||

Zur sozialen Situation von Kindern und Jugendlichen s. OECD-Dashboard |

|||||||||||||||

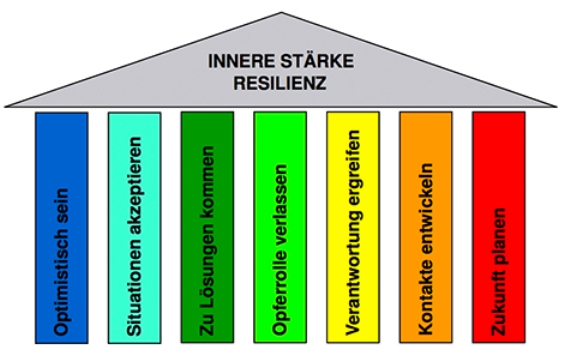

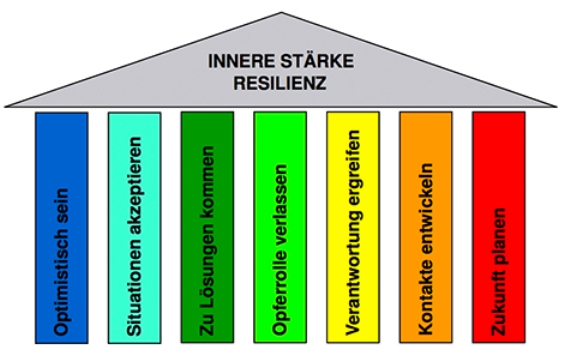

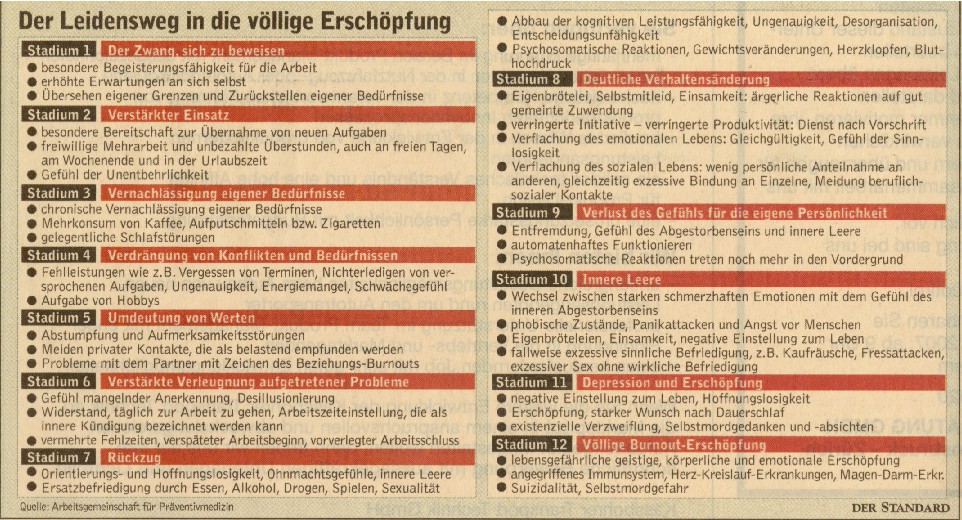

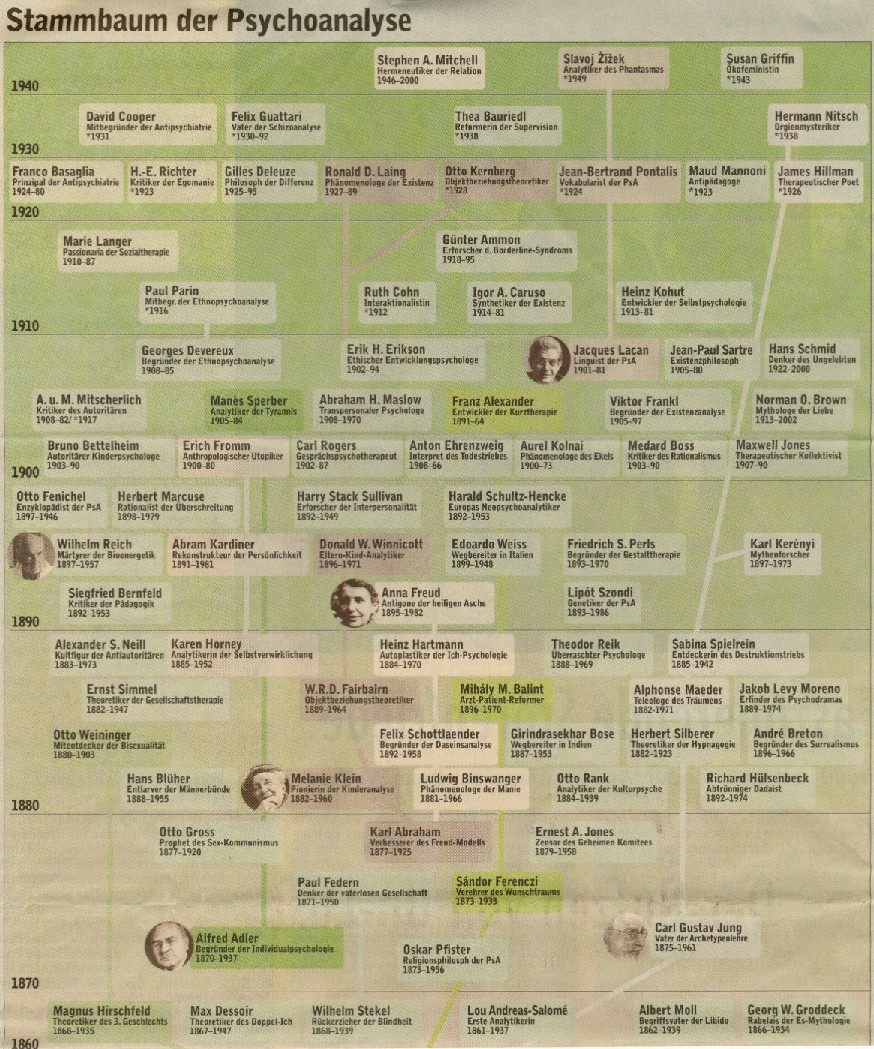

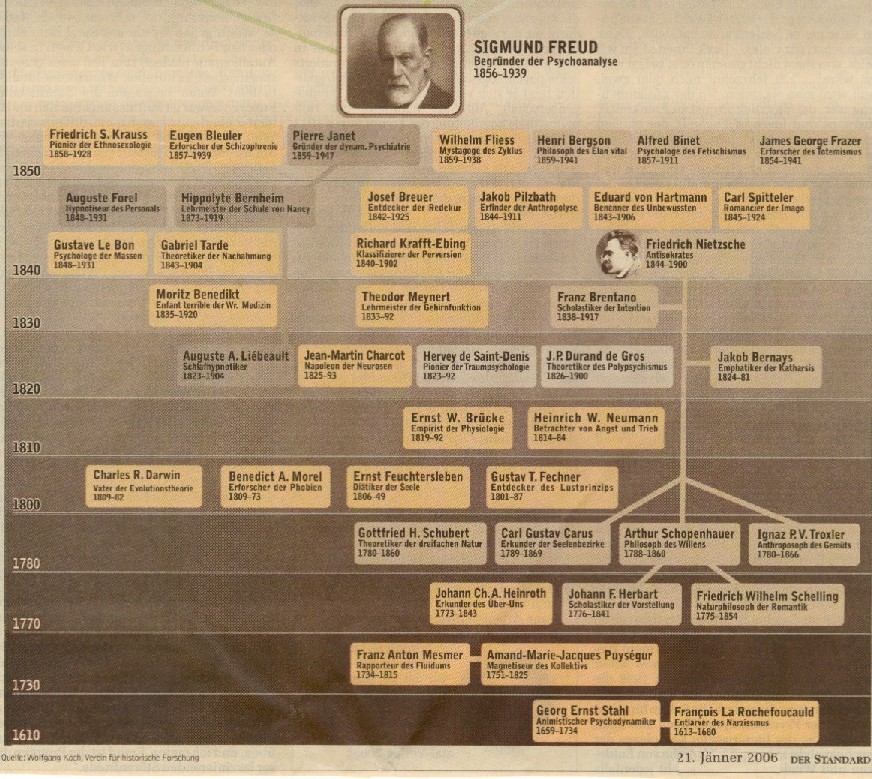

* Resilienz: Mit der Frage, unter welchen Unständen manche Personen (bis zu einem Drittel) auch unter ungünstigsten Umständen ihre psychische Gesundheit und ein erfolgreiches Coping (= Reaktion auf Bedrohung, Bewältigung von Entwicklungsaufgaben bzw. Belastungen aller Art; „mit etwas fertig werden“) aufrecht erhalten können (bzw. nicht süchtig, kriminell etc. werden), beschäftigt sich die Resilienzforschung. Als Begründerin gilt Emmy Werner, 1929-2017, die 1977 nach jahrzehntelanger Untersuchung von fast 700 in schwierigen Verhältnissen aufgewachsenen Kindern in Hawaii in ihrem Buch Die Kinder von Kauai deren unterschiedliche Reaktionen auf ihre Situation bzw. die zugrunde liegenden Faktoren beschrieb. (Ca. ein Drittel schaffte den Sprung in ein erfülltes Leben.) Resilienz (von lat. resilire = abprallen) ist die Fähigkeit eines Systems, innere oder äußere Störungen kompensieren zu können (im Gegensatz zu Vulnerabilität, also Verletzlichkeit). Diese Widerstandskraft gegenüber ungünstigen Einflüssen ist jedoch in der Bevölkerung ungleich verteilt und von einigen Faktoren abhängig. Laut Werner gehören dazu die Überzeugung, dass Krisen vorübergehen werden, die innere Zustimmung zu Unvermeidlichem, die Lösungsorientiertheit, die Überzeugung von Selbstwirksamkeit (ein von Albert Bandura, 1925-2021, entwickeltes Konzept von der Erwartung eines Menschen, gewünschte Handlungen auch in schwierigen Situationen aufgrund eigener Kompetenzen erfolgreich ausführen zu können), die Übernahme von Verantwortung, die Suche nach Bindungen und die Zukunftsorientierung:

Abb. 4/1: Resilienzfaktoren nach E. Werner

(vgl. z. B.

hier)

Weitere wichtige Resilienzfaktoren sind „gute“ Gene (z. B. keine das Enzym Monoaminoxidase produzierende MAO-A-low-Genvariante, die aber - aufgrund der sie womöglich hemmenden Epigenetik - keinesfalls zu einem gescheiterten Leben verurteilt; vgl. die Video-Dokumentation Wie Gene unsere Persönlichkeit beeinflussen), Weiblichkeit, Fähigkeit zur Impulskontrolle, Intelligenz, soziale Kompetenzen und Anpassung (nicht nur als Ursache, sondern auch als Folge), interne Kontrollüberzeugungen (die im Unterschied zu den externen eine Stärkung nicht vom Schicksal, glücklichen Umständen etc., sondern von eigenen Anstrengungen erwartet), positive Selbstwahrnehmung, Interesse an der Umwelt, persönliche Beziehungen (am besten in sicherer frühkindlicher Bindung - s. o. - zu den primären Bezugspersonen, aber auch zu Lehrern, Großeltern etc., wenn dies nicht funktioniert hat) und Ähnliches mehr.

Ein ähnliches Konzept beschreibt Hans-Otto Thomashoff (*1964) mit den

4 Säulen des Lebensglücks:

| ° | erfüllende Beziehungen (beeinflusst von Kindheitserfahrungen) |

| ° | ausreichende Selbstwirksamkeit (das Gefühl, Einfluss nehmen zu können) |

| ° | ausgeglichener Stresshaushalt (Ruhephase und Anspannungsphasen stehen im Gleichgewicht) |

| ° | größtmögliche Kohärenz (Gefühl der Stimmigkeit in den Lebensvollzügen) |

Insgesamt geht die Resilienzforschung im Unterschied zu den Konzepten der Achtsamkeit (s. u.) oder Selbstsorge davon aus, dass die umgebende Welt schwierig, unsicher und bedrohlich ist (oder zumindest sein kann), ein gutes Leben in ihr aber bei entwickelter emotionaler Widerstandskraft, die eine Anpassung an die ungünstigen Verhältnisse ermöglicht, trotzdem möglich ist. (Zur unterschiedlichen Resilienz von Kindern in Bezug auf die Corona-Pandemie 2020ff s. folgendes Audiofile.)

Der Begriff Resilienz stammt ursprünglich aus der Materialienforschung. Resilienzfaktoren (wie die obigen von Werner oder die folgenden von Schulte-Markwort) sind solche, die in Untersuchungen - unter Ceteris-paribus-Bedingungen! (s. o.) - statistisch signifikant aufschlagen. Der Umkehrschluss (dass das Fehlen eines dieser Faktoren bzw. das Vorliegen eines Risikofaktors automatisch Probleme verursache) ist daher unzulässig.

|

Resilienzfaktoren nach Michael Schulte-Markwort (*1956; zit. nach einem Vortrag vom 11.11.2006 in Salzburg - ÖZBF) |

|||

|

|

|

||

| ° | mütterliche Berufstätigkeit im 1. Lebensjahr | ° | eine psychisch gesunde Mutter |

| ° | längere Trennung von der Bezugsperson im 1. Lj. | ° | eine stabile, positive Bezugsperson |

| ° | Geschwistergeburt in den ersten 17 Lebensmonaten | ° | gute Intelligenz |

| ° | körperliche oder seelische Erkrankung der Eltern | ° | positives Selbstwertgefühl |

| ° | chronische familiäre Disharmonie | ° | soziale Unterstützung |

| ° | väterliche Abwesenheit | ° | aktiv-problemlösendes Coping (s. o.) |

| ° | Armut | ° | internale Kontrollüberzeugungen |

| ° | Misshandlung | ° | liebevolle Beziehungen |

| ° | außerfamiliäre Unterbringung | ° | ein flexibles, annäherungsorientiertes Temperament |

| ° | Scheidung der Eltern | ° | sichere Bindungen |

| ° | ernste Erkrankungen in der Kindheit | ° | eine stabile Werteorientierung |

| ° | Geschwister mit einer Behinderung | ° | ein direktiver, aber liebevoller Erziehungsstil |

| ° | bei Mädchen: Schwangerschaft vor dem 18. Lj. | ° | das Fehlen von Risikofaktoren |

Vgl. a. das (außeruniversitäre) Mainzer Leibniz-Institut für für Resilienzforschung

-

Abhängigkeiten (Süchte):

Abhängigkeiten (das Wort „Sucht“ - „addiction“ - wurde 1964 von der WHO durch „Abhängigkeit - „dependence“ - ersetzt,

ohne dass dadurch die Problematik geringer geworden wäre)

sind Drangerlebnisse, die mit den Trieben (s. u.)

vergleichbar sind. Im Gegensatz zu diesen sind Süchte jedoch erworben und biologisch nicht sinnvoll. Die

verwendeten Suchtmittel bzw. Suchtsituationen können je nach kulturellem Hintergrund legal

(z. B. Alkohol) oder illegal (z. B. Heroin) sein. Die kombinierte

Abhängigkeit von mehreren Suchtmitteln (sie tritt mit zunehmender

Häufigkeit auf) durch Suchterweiterung nennt man Polytoxikomanie.

(Sie spielt bei Todesfällen eine große Rolle.) Die Schätzungen der

(substanzgebundenen) Konsumentenzahlen beruhen auf Abwasseranalysen, Umfragen

und Obduktionen. Die allermeisten Suchterkrankungen entspringen psychiatrischen

Grunderkrankungen. Jede Abhängigkeit hat

* Allgemeine Suchtmerkmale:

| ° | Der zwanghafte Drang zum Suchtmittelmissbrauch (Abusus) besteht über längere Zeit (Meidungsunfähigkeit) und zeigt einen phasischen Verlauf. |

| ° | Die Zuführung der euphorischen Dosis lässt sich nur schwer oder nicht beherrschen (Kontrollverlust trotz noch lange anhaltender Kontrollillusion). |

| ° | Es entsteht eine Toleranzentwicklung. (Das Suchtmittel wird eine Zeit lang immer „besser“ - in höheren Dosen - vertragen.) |

| ° | Es entwickelt sich eine starke Verdrängungsbereitschaft für die Gefährlichkeit des Suchtverhaltens bei gleichzeitigem Auftreten von Schuldgefühlen. |

| ° | Es entstehen relativ starre Suchtrituale bei relativ geringer Entspannung. Ohne Suchtmittel kommt es zum Entleerungserlebnis. |

| ° | Zum Suchtmittel wird eine quasipersönliche Beziehung aufgenommen; es erfolgt eine Funktionszuschreibung (z. B. Spannungsabbau). |

| ° | Es besteht Koartanz (Einengung der Handlungen und Gedanken auf die Beschaffung und den Genuss des Suchtmittels), das starke Substanzverlangen (Craving) ist unbändig. |

| ° | Eine Tendenz zur Dosissteigerung der die Lustgefühle herbeiführenden bzw. Spannungen abbauenden Stoffe bzw. Erlebnisse bis zu Exzessen (Progression) wird deutlich. |

| ° | Entzugssymptome (Unruhe, Schwitzen, Zittern etc.) und Versuche, diese durch den Suchtmittelkonsum zu vermeiden, treten auf. |

| ° | Die Schädlichkeit für den Einzelnen bzw. die Gesellschaft muss gegeben sein (daher keine „Sucht“ nach Salz, Sauerstoff, Schlaf, Zucker etc., wenn die Konsumation, die ja von der Natur erzwungen wird, nicht außerhalb des normalen Rahmens erfolgt - wofür jedoch im letzten Fall die in Supermärkten angebotene Produktpalette und die dazugehörigen Werbemaßnahmen sorgen). |

| ° | Suchterkrankungen bestehen lebenslang. Ähnlich einer Allergie kann die Krankheit nicht geheilt, sehr wohl aber abgestoppt werden, solange die Exposition zum Suchtmittel nicht gegeben ist. |

Die Grenze zwischen Sucht und Nicht-Sucht (bzw. Noch nicht-Sucht und Nicht mehr-Sucht) ist nicht immer leicht zu ziehen und bezieht sich nicht (ausschließlich) auf die konsumierte Menge des Suchtmittels (das substanzgebunden - z. B. Kokain - oder substanzungebunden - z. B. Glückspiel - sein kann). Wesentlich ist vor allem auch der Aspekt, ob der Stoff bzw. das Verhalten der Wirkung wegen konsumiert wird (und nicht nur des Genusses wegen). Man unterscheidet moderaten / erhöhten / problematischen / hochproblematischen Konsum. Um das Vorliegen eines Suchtverhaltens zu beurteilen, fragt man auch nach der durchschnittlichen Anzahl der Tage pro Woche, die ohne das Suchtmittel verbracht werden. (Liegt sie bei 0, 1 oder 2, ist eine problematische Abhängigkeit so gut wie sicher.) Letztendlich erreichen alle Suchtmittel die von den Konsumenten angestrebten Ziele nur kurzfristig bis gar nicht, langfristig verdammen sie zunächst zur (oft vergeblichen) Beschäftigung mit den Entzugserscheinungen bzw. zu Krankheit und Tod. (Zu Allgemeinem vgl. a. hier)

* Suchtpotential: Darunter versteht man die potentielle Gefährlichkeit eines Suchtmittels, also die Wahrscheinlichkeit, dass es Abhängigkeit erzeugt. Sie errechnet sich aus dem Verhältnis von suchtkranken Konsumenten zu nicht suchtkranken Konsumenten (z. B. bei Heroin vs. Orangensaft: nur wenige Heroinkonsumenten bzw. die meisten Orangensaftkonsumenten sind nicht süchtig).

* Probleme einer Legalisierung: Ob eine Droge in einem Staat legal oder illegal ist, kann nicht aus ihrer Gefährlichkeit für Leib und Leben abgeleitet werden (sonst wären Alkohol und Zigaretten in Österreich längst verboten), sondern ergibt sich aus den historischen Umständen und der Entwicklung der Politik, die dazu führt (geführt hat), dass Suchtgifte in unterschiedlichem Ausmaß „domestiziert“ werden (bzw. wurden). Die Verantwortungsträger sehen sich bei ihren diesbezüglichen Entscheidungen gezwungen, auf den „Volkswillen“ Rücksicht zu nehmen, der selbst wieder durch die bis dahin abgelaufene Geschichte geformt wurde. (In einer IFES-Umfrage 1993 hielten z. B. 90% der Wiener Bevölkerung Cannabis für gefährlich, 61% dagegen dosierten Alkoholkonsum für gesund.):

Die Subsumierung einer Substanz unter den Begriff „Droge“ erfolgt also nicht pharmakologisch, sondern politisch. Deshalb sind in den verschiedenen Staaten unterschiedliche Drogen legal bzw. tw. (durch das Zugeständnis einer persönlichen Mindestmenge) entkriminalisiert (Regelungen für Österreich im Suchtmittelgesetz und in entsprechenden UN-Abkommen). Der Nachweis eines vermuteten Drogenkonsums über die Haaranalyse ist nicht mehr alleiniger State of the Art, da eine Kontamination auch von außen erfolgt sein kann.

Die Vorteile einer Freigabe würden im Verschwinden der Subkulturen und damit der beim Erwerb entstehenden Kriminalität sowie in der Kontrollmöglichkeit und möglichen Verhinderung medizinischer Folgen durch verunreinigte Stoffe und / oder einer Drogeneinnahme unter unhygienischen oder gefährlichen Bedingungen bestehen. Zusätzlich würde der Staat Steuereinnahmen lukrieren. Nachteilig würden andererseits Zugang und damit Verfügbarkeit der entsprechenden Suchtmittel (auch für Kinder und Jugendliche) drastisch erhöht werden und die vom Staat durch eine Legalisierung ausgesendeten Signale womöglich zu unerwünschten Entwicklungen führen. Die Annahme, dass Prohibition den Reiz des Verbotenen befördere und ihren Zweck deshalb verfehle, lässt sich nicht erhärten. In Deutschland ergaben wissenschaftlich fundierte Schätzungen, dass durch drastische Einschränkung der Zugänglichkeit alkoholischer Getränke etwa ein Drittel der jährlich dort pro Kopf konsumierten 10 l reinen Alkohols nicht konsumiert würden (wie dies während der amerikanischen Prohibitionszeit oder heute in Skandinavien ja tatsächlich beobachtbar war/ist; die Rate der Leberzirrhosetoten ist in klassischen Alkoholländern wie Österreich oder Frankreich bei weitem höher als in solchen mit Restriktionen).

* Schulische Vorgangsweise: Das Vorgehen im österreichischen Schulwesen basiert (zumindest, was den Konsum, nicht, was den Vertrieb von Drogen anbelangt) auf dem Prinzip „Helfen statt Strafen“. Im Vordergrund steht das Überführen der Betroffenen in professionelle Betreuung. Nur wenn dies verweigert wird, folgen weitere Maßnahmen. - Vgl. Handlungsleitfaden und folgende Graphik:

Abb. 4/2: Vorgehen bei Suchtmittelverdacht in Schulen Österreichs

* Verlauf: Die wichtigsten Gründe, einer Sucht nachzugeben, liegen in folgenden nur kurzfristig erreichbaren, langfristig jedoch vergeblich erhofften oder erwarteten Effekten: Stressabbau, Entspannung, Stimmungsaufhellung, Gefühlsintensivierung, Enthemmung, Betäubung, Verdrängung, Steigerung von Leistung und Ausdauer, Sinneserweiterung und ähnlichen Auswirkungen. Dazu werden Suchtmittel über die Nase, das Blut, die Lunge oder den Magen aufgenommen und dem Gehirn zugeführt, das die Hauptrolle in diesem Geschehen (auch bei Süchten ohne Substanzen) spielt, da dessen Belohnungszentren aktiviert werden. Alles, was rasch zu einem Dopaminkick führt, drängt aus biologischen Gründen zur Wiederholung. Wenn im weiteren Verlauf Abhängigkeiten (die zunächst meist übersehen werden) entstanden sind, beginnt ein meist jahr(zehnt)elanger Leidensweg für die Suchtkranken und deren persönliches Umfeld.

Der Beginn besteht meist in einem langsamen (unmerklichen) Erlernen von Routinen, die den Suchtmittelkonsum beinhalten. Das alte Spiralmodell (der/die Süchtige gerät in eine sich selbst verstärkende Spiralbewegung vom Genuss zur Abhängigkeit „nach unten“) wurde durch das Korridormodell vom Hamburger Suchtforscher Peter Degkwitz (*1948) abgelöst: Der/die Süchtige betritt, aus der Abstinenz kommend, einen Korridor, an dessen beiden Seiten Zimmer liegen, aus denen eine Rückkehr eventuell noch möglich erscheint: links „Konsum“ und „regelmäßiger Konsum“, rechts „Genuss“ und „missbräuchlicher Konsum“. Erst am Ende des Ganges liegen die Zimmer „Gewöhnung“ und „Sucht“, die man ohne Hilfe nicht mehr verlassen kann.

* Wirkung: Die Wirkungsweise einzelner Suchtmittel ist unterschiedlich (s. u. „Süchte im einzelnen“). In den meisten Fällen liegt eine biochemische Beeinflussung des ZNS vor. (Die Hirnchemie kann auch durch Sekten, Kriminalität, Meditation etc. verändert werden.) Prinzipiell geraten Substanzen über den Blutkreislauf in das Gehirn und docken dort, z. B. mittels Dopamin, an die Belohnungszentren an, sodass der Wunsch nach Wiederholung dieses Vorgangs ausgelöst wird. Zu beachten ist, dass Ursache und Wirkung (z. B. Drogenprobleme / soziale Probleme oder Gehirnarchitektur / Suchtverhalten) nicht immer auseinandergehalten werden können (Henne-Ei-Problematik).

Es käme darauf an, die entsprechenden Neurotransmitter auf natürlichem, unschädlichem Wege zu stimulieren, wie dies zahllose isländische Kommunen bei Kindern und Jugendlichen ca. seit dem Jahr 2000 durch die Investition von ca. 10% der Haushaltsbudgets in „Natural Highs“ wie Sport-, Musikunterricht, gesunde Ernährung etc. mit Erfolg versuchen: Risiko- und Schutzfaktoren - z. B. wenig / viel emotionale Unterstützung, kein Wissen über den Verbleib der Kinder / positive Beobachtung der Kinder, wenig / viel gemeinsame Eltern-Kind-Zeit, keine / viele gemeinsame, von allen anerkannte Regeln, über die nicht diskutiert werden muss etc. - werden erhoben und die entsprechenden Maßnahmen unter Wirkungsnachweispflicht implementiert, was z. B. den auch gesellschaftlich bedingten Alkoholkonsum bei 15-Jährigen von 52% auf 5% reduziert hat.

| ° | Physische Abhängigkeit: nicht bei allen Süchten vorhanden (vgl. u. z. B. Spielsucht). Führt im Extremfall zum Tod bei übergangslosem Entzug, sonst zu Entzugserscheinungen. (Ausschließlich körperlich ist die Abhängigkeit nur bei neugeborenen Süchtigen.) |

| ° | Psychische Abhängigkeit: immer vorhanden, letztendlich wirkmächtiger als die physische Abhängigkeit; liegt v. a. im Erlebnis der Zwanghaftigkeit. Entzugserscheinungen können sich trotzdem z. T. physisch (z. B. im Zittern, Schwitzen etc.) äußern. |

* Ko-Abhängigkeit: Darunter wird die Situation der Angehörigen der Suchtkranken bzw. deren Rolle bei der Entstehung und v. a. der Aufrechterhaltung der Sucht verstanden. Die Reaktionen der Umwelt schwanken zwischen Bagatellisierung und Dramatisierung bzw. Stigmatisierung. Oft entwickelt sich ein negatives Froschkönigsyndrom: Der geküsste (umsorgte) Frosch wird trotz der Bemühungen um ihn nicht zum Prinzen, man selbst aber womöglich zum Frosch, der in die Situation hineingezogen wird und selbst in Nöte gerät (ein Beweis dafür, dass externe Hilfe angefordert werden muss). Beobachtbar ist in betroffenen Familien nach Thomas von Villiez (*1943; Sucht und Familie 1986) oft die zentrale, organisierende Kraft, die z. B. das Alkoholismus-System verleiht, die Familiensucht der Suchtfamilie, die Kohäsion durch Selbstdestruktion bei gleichzeitiger Taubheit für außerfamiliäre Informations- und Hilfsmöglichkeiten. Nach Joan K. Jackson (1922-2016) erfolgt der Verlauf einer Ko-Abhängigkeit in

7 Phasen:

| ° | Verleugnung der Erkrankung des/der Angehörigen |

| ° | Soziale Isolierung der Familie, im Inneren (untaugliche) Kontrollausübung |

| ° | Kapitulation (Aufgabe des Versuchs, die Abhängigkeit des Kranken zu kontrollieren) |

| ° | Rollenverschiebung; Familienmitglieder kompensieren die Rolle des/der Abhängigen |

| ° | Trennung von der abhängigen Person |

| ° | Reorganisation der Familie, jetzt Veränderung auch bei dem/der Abhängigen möglich |

| ° | Neubeginn durch Wiederaufnahme des/der Abhängigen oder getrennte Entwicklung |

Die richtige Vorgangsweise gegenüber suchtkranken Angehörigen bestünde darin, eine Vertrauensbasis herzustellen, Empathie zu zeigen, sich selbst Hilfe zu holen, keine Diagnosen zu stellen und vor allem den Kranken dazu zu bringen, seine Krankheit als solche anzuerkennen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. (Bei Alkoholkranken beträgt z. B. der Zeitraum vom Auftreten der Symptome bis zur ersten Therapie im Durchschnitt 8 Jahre; viele Betroffene haben sich in diesem Zeitraum bereits suizidiert.)

* Ursachen: Eine Prädisposition zu einer in früheren Zeiten vermuteten „Suchtpersönlichkeit“ scheint es nicht zu geben. Meist treffen mehrere, in ihrer Gewichtung nachträglich nicht mehr quantifizierbare Faktoren zusammen (s. a. o.: Ursachengruppen; vgl. dazu auch die informative Seite der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren). Die gängigsten der dieser Frage zugrundeliegenden Theorien verwenden den kognitiven Ansatz (ursächlich seien dysfunktionale kognitive Prozesse), den biologischen Ansatz (ursächlich seien genetische Faktoren und/oder dysfunktionale Neurotransmitter), den lerntheoretischen Ansatz (ursächlich seien fehlerhafte Lernprozesse und falsch konditionierte Verhaltensweisen) und den psychodynamischen Ansatz (ursächlich seien unbewusste Kindheitskonflikte und unterdrückte Triebimpulse). Sie beziehen sich auf folgende Faktoren:

| ° | labile Persönlichkeit (Frustrationsintoleranz, bedingt durch verzärtelnde oder Scheinanpassung hervorrufende autoritäre Erziehende oder Unsicherheit erzeugende wechselnde Erziehungsstile, in denen Kinder nicht mehr wissen bzw. „ausrechnen“ können, ob sie für bestimmte Verhaltensweisen Lob, Ignoranz oder Strafe erwarten können (oft auch Ursache für die Entwicklung krimineller Energien etc.). Wenn Kinder keine Orientierungsmöglichkeit angeboten bekommen, so schädigt dies ihre Entwicklung nachhaltig. (Sogar übermäßige, aber konsequente, gewaltlose Strenge hat bessere Prognosen.) Süchte gelten als (in einer sinnentleerten und Angst machenden Umwelt zunehmend auftretende) Abwehrversuche bei Hoffnungs- und Interesselosigkeit, Sicherungsangst, Verdecken uneingestandener Unterlegenheit, Tarnung von Depressivität und ähnlichen Phänomenen. |

| ° | äußere Umstände (z. B. frühkindliche Traumen, Gewalt-, Misshandlungserfahrung, Entbehren oder Verlust einer Bezugsperson, Versagen in Beruf oder Schule, depressive Mutter, tyrannischer Vater etc. etc.) Auch die Verfasstheit der umgebenden Gesellschaft (und der Peergroups) mit ihren Einstellungen und Werten und suchtkranke Angehörige als „Vorbilder“, von denen man „lernt“, haben Einfluss auf das Abhängigkeitsverhalten. |

| ° | Erbfaktoren (kongenitale Disposition) oder physische / biochemische Ursachen (z. B. Defizite in der Verarbeitung von Alkohol, der dann eine Triggerfunktion hat, wegen fehlender oder schadhafter Enzyme; die Alkoholdehydrogenase, die Ethanol in Ethanal umwandelt, funktioniert z. B. allgemein bei Frauen oder manchen indigenen Völkern schlechter als bei Männern oder weißen Europäern). In letzter Zeit wird die Aktivierung gewisser Neurotransmitter untersucht, die das Gehirn „belohnen“. Das Nervensystem beeinflusst nach Theorien des US-Hirnforschers Jon-Kar Zubieta (*1961?) je nach dem Spiegel der körpereigenen Opioidrezeptoren, der auch die Schmerzverarbeitung und Stimmungen steuert, die Neigung zum Drogenkonsum. Chronisches Suchtverhalten wird von der Suchtforscherin Nora Volkov (*1956), einer Urenkelin Trotzkis, (eig. Лев Давидович Бронштейн, 1879-Eispickelmord 1940) auf fehlerhaft arbeitende Rezeptoren für Dopamin (das Belohnung, Selbstkontrolle, Entscheidungskraft und Urteilsvermögen signalisiert) zurückgeführt. |

* Behandlung: Süchte werden mit Entziehungskuren (in Österreich z. B. im 1956 von Hans Hoff - s. u. - und seinem „Verein Trinkerheilstätte“ gegen den Widerstand der Sozialversicherungsträger als „Genesungsheim Kalksburg“ gegründeten Anton Proksch Institut, benannt nach dem unterstützenden damaligen Sozialminister Anton Proksch, 1897-1975, einer der größten europäischen Suchtkliniken), die z. T. ambulant, z. T. stationär durchgeführt werden, behandelt. Das Suchtmittel wird

| ° | abrupt abgesetzt (das Entzugssyndrom wird mit Beruhigungsmitteln abgefangen) oder |

| ° | ausschleichend dosiert (z. T. mit dem Ziel des kontrollierten Konsums) und / oder |

| ° | durch ein weniger stark wirksames Suchtgift ersetzt (Substitution; z. B. Methadon oder Substitol statt Heroin) bzw. medikamentös bekämpft (z. B. mit Naltrexon - C20H23NO4 - oder Semaglutid - C187H291N45O59 - bei Alkoholismus; beide Medikamente dienen auch zur Gewichtsreduktion bei adipösen Patienten). |

Die Methode der Wahl hängt von der Art der Abhängigkeit, der Ausrichtung der Therapeut/innen und der Persönlichkeit der Patient/innen ab und beginnt mit der Kontakt- und Motivationsphase. Ambulante Therapien scheitern oft an der Rückkehrmöglichkeit in das gewohnte Suchtmilieu. Ein Entzug besteht immer aus der oft unangenehmen, aber im Verhältnis zum Kommenden relativ unproblematischen Entgiftungsphase und der weit schwierigeren Entwöhnungsphase. Die Dauer einer Therapie beträgt meist mehrere Jahre, die Rückfallquoten sind hoch. (Mark Twain, eig. Samuel Langhorne Clemens 1835-1910: „Eine schlechte Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe runterboxen, Stufe für Stufe.“) Eine begleitende psychotherapeutische Betreuung - vor allem eine Nachsorge- und Rehabilitationsphase zur Rückfallvorbeugung - ist notwendig.

Erfolgreich hat sich das von Michael Musalek, *1955, entwickelte Orpheus-Therapieprogramm erwiesen. Es beruht darauf, dass andere Quellen von Dopaminduschen als die der Suchtmittel genutzt werden. (Die Analogie besteht darin, dass Ὀρφεύς / Orpheus den Gesang der Sirenen als attraktiv, jedoch lebensbedrohend erkennt, aber letztlich mit seiner Leier etwas entgegenzusetzen hat, das die Verführungskraft der Fabelwesen besiegt.) Die Therapie durchläuft nach der Motivationsphase, der Entzugsphase und der Stabilisierungsphase, in der Begleiterkrankungen behandelt werden, eine lebensnahe Gestaltungsphase, die mit dem Ziel neue Schwerpunkte setzt, das Leben lust- und sinn(en)voll zu machen und mit soviel Schönem anzureichern, dass das Suchtmittel seine prominente Rolle verliert.

Besser als Therapie ist vorausschauende Problemvermeidung, also Prävention bzw. Prophylaxe (vgl. Fachstelle für Suchtvorbeugung Niederösterreich oder Informationen zur Suchtprävention bei Schüler/innen), die am wirksamsten (durch Erziehung mit liebevoller Konsequenz in einem wohlwollenden Umfeld) in den ersten drei bis sechs Lebensjahren erfolgt.

* Einige Übersichten und Graphiken (Zahlen und Grahiken zu einer europaweiten Studie über Drogenkonsum auf Basis von Abwasseranalysen finden sich auf der Seite der EUDA (European Union Drugs Agency

|

Suchtfördernde Faktoren im Jugendalter: |

|

| Droge: | |

| Verfügbarkeit | |

| Erreichbarkeit | |

| Wirkungsweise | |

| Suchtpotential (s. o.) | |

| Umwelt: | |

| Elternhaus: | Erziehungsstil |

| Einstellung zu Suchtmitteln | |

| Ressourcen (Geld) | |

| Freundeskreis: | Kommunikationskompetenz |

| Einstellung zu Drogen | |

| Konsument: | |

| Selbstwertgefühl | |

| Belastungsfähigkeit | |

| Frustrations-/Spannungstoleranz | |

| Kontakt-/Beziehungsfähigkeit | |

| Zukunftsperspektiven | |

| Einstellung zu Rauschmitteln | |

|

Folgende Substanzen wurden von Österreicher/innen

mindestens einmal konsumiert |

|||

| Alkohol | 97% | Aufputschmittel | 7% |

| Nikotin | 76% | Abmagerungsmedikamente | 6% |

| Schlaftabletten | 15% | Ecstasy | 4% |

| Beruhigungsmittel | 14% | Kokain | 6% |

| Illegale Drogen (ohne Cannabis) | 10% | LSD | 2% |

| Cannabis | 25% | Opiate | 2% |

| Cannabis bei Unter-24-Jährigen | 45% | Amphetamine | 1% |

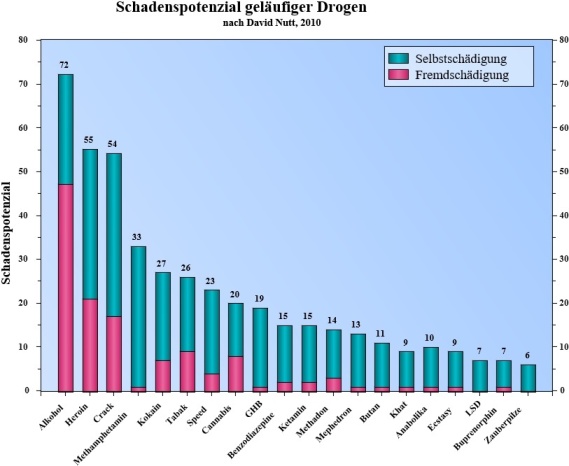

Abb. 4/3

Abb. 4/4 (Quelle: David

Nutt, *1951, u. a.,

Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis

zit. nach https://de.wikipedia.org/wiki/Droge)

| ° |

Alkoholismus: Vgl.

Anton

Proksch-Institut,

What are the effects of alcohol on the brain?,

BBC

Seite 1, Seite der Suchthilfe Wien und

ein „Metareferat“

zum Thema Alkohol. In der westlichen Welt ist Alkohol eine der führenden

Drogen. Gemessen an volkswirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden

verblassen in vielen Staaten der Erde andere negative Einflüsse. Laut

WHO waren 2016 weltweit 2,6% aller Über-14-Jährigen alkoholabhängig

+ Typischer Verlauf: Der Weg in den Alkoholismus beginnt, wenn das Genusstrinken vom Wirkungstrinken abgelöst wird. (Die euphorische Dosis übersteigt die Rauschdosis, man trinkt „um zu“, z. B. um sich für einen anstrengenden Tag zu belohnen.) Der schädliche Gebrauch geht fließend in die Sucht über. Typische Stadien sind: gelegentliches Entlastungstrinken - Steigerung der Toleranzdosis - Trinken zu unüblichen Zeiten, heimliches Trinken - Leugnen des Alkoholproblems (das kein bewusstes Lügen, sondern eine anders wahrgenommene Realität oder Wunschvorstellungen darstellt, die Teil der Erkrankung ist) - Erinnerungslücken, Korsakow-Syndrom (s. o.) - Zunehmender Kontrollverlust und soziale Probleme - Schuldgefühle - Hochtrabendes, aggressives Imponierverhalten - Trinken mit sozial „Tieferstehenden“ - Vernachlässigung der Nahrungsaufnahme, körperlicher Verfall - Zittern - Alkoholverträglichkeit nimmt ab - Vorrat an Ausflüchten der Umwelt (die oft lange gutgläubig bzw. naiv agiert) gegenüber ist erschöpft - Auffälligkeit im öffentlichen Raum - Alkoholhalluzinose, Delirium tremens (mit herabgesetzter Bewusstheit, Orientierungsstörungen, Situationsfehleinschätzungen, oft Fieber, Halluzinationen; Übergänge Entzugssystematik - Prädelir - Delir sind fließend) - Eingeständnis völliger Hilflosigkeit (Voraussetzung für Beginn einer erfolgreichen Therapie; oft erst nach Zusammenbruch von Familien- und Berufsleben). + Wirkung: Alkohol kann aufgrund seiner Fettlöslichkeit barrierelos die Blut-Hirn-Schranke passieren. Binnen Minuten werden GABA und Serotonin ausgeschüttet, Dopamin, Noradrenalin und körpereigene Opiate steigen an Alkohol wirkt zunächst leicht stimulierend, dann aber bald dämpfend bis narkotisierend, langfristig im schlimmsten Fall psychotisierend. Am Folgetag des Abusus kann aufgrund der Hirndehydrierung ein hyperästhetisch-emotionaler Schwächezustand (Himleistungsschwäche mit dynamischer Verschiebung, neuroasthenischer Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Launenhaftigkeit, Schreckhaftigkeit, Verstimmbarkeit, vegetativer Labilität etc.; „Kater“ genannt) entstehen. + Erscheinungsformen (tw. Stadien) nach Elvin Morton Jellinek (1890-1963): Er beschrieb 1951 folgende Typologie der Trinkgewohnheiten (vgl. Seite über Jellinek).

+ Probleme und Gefahren: Omnipräsenz des Alkohols, „gesellschaftliches Trinken“, Missbrauch von Alkohol als „Medikament“, zahlreiche Folgeschäden (Unfälle, Gewaltdelikte, Partnerschaftsprobleme etc.) und vor allem der Verlust des Verantwortungsbewusstseins. Im Unterschied zu anderen psychotropen Substanzen hat Alkohol eine Vielzahl von Wirkungen und schädigt alle Körpersysteme: in niedriger Dosierung wirkt er euphorisierend, schmerzstillend, enthemmend und anxiolytisch, in höherer Dosierung bewirkt er kognitive Beeinträchtigungen, wirkt aggressionsverstärkend, Dysphorien hervorrufend oder gar depressiogen (was in Verbindung mit der Dämpfung der Hemmungen manchmal im ungeplanten Suizid endet; zum Suizidrisiko s. u.). Die körperliche Vergiftung kann von der Leber bald nicht mehr verarbeitet werden. Als Folge treten Leberzirrhose und zahlreiche Krebsformen auf. Weitere Gefahren: Durch die Plazentagängigkeit von Alkohol negative Beeinflussung von Schwangerschaften (fetales Alkoholsyndrom; s. o.), negative Beeinflussung der noch anhaltenden Gehirnentwicklung bei unter 20-25-Jährigen, negative Beeinflussung des Schlafrhythmus, Herabsetzung der Reaktionsfähigkeit und veränderte Zeitwahrnehmung, was zu (Verkehrs)unfällen führt, Wegfall der Aggressionshemmung (führt zu Gewaltdelikten, Misshandlungen, Mord...; vgl. auch den Gewaltausbruch im australischen Outback nach Aufhebung des Alkoholverkaufverbots 2022), Senkung der Krampfschwelle (und damit Erhöhung der Wahrscheinlichkeit für epileptische Anfälle), Beeinflussung des Herzmuskels (dilatative Kardiomyopathie) und anderes mehr. Durch das Absterben von Nervenzellen in der Peripherie ist die Polyneuropathie eine der häufigsten Folgeerscheinungen. Weiters betroffen sind z. B. die Haut, die Bauchspeicheldrüse, das Verdauungssystem und die Knochen. Über das GABA-, das Glutamin- und andere Systeme wirkt Alkohol zudem negativ auf das Gehirn ein, was bis zur Atemlähmung führen kann. Weltweit sterben jährlich über 3 Mio. Menschen an Alkoholmissbrauch (alle 10 Sekunden einer; mehr als durch Gewaltverbrechen, Verkehrsunfälle und illegale Drogen zusammen). In der EU gibt es ca. 23 Mio. Abhängige. Der weltweite Umsatz der Alkoholindustrie, deren enormer Einfluss auf die Torpedierung des Ziels der Verminderung des Alkoholkonsums sich dadurch erklärt, wurde 2024 auf 1.591 Mia. € (ca. 8% durch den Verkauf an Minderjährige; allein in China 198 Mia. € häuslicher Umsatz) geschätzt. Nach der 2021 erstellten Global Burden of Disease Study (s. hier) muss inzwischen jede positive Wirkung von Alkohol ausgeschlossen werden (vgl. auch den treffenderen englischen Ausdruck „intoxication“ für Rausch), im besten Fall kommen (bei Nicht-Süchtigen und geringen Mengen) keine negativen Wirkungen zum Tragen. Alkohol verantwortet als psychoaktives Zellgift mehr als 200 gesundheitliche Folgen (Krankheiten bzw. Unfälle), jede konsumierte Menge ist risikobelastet und gilt als potentiell gesundheitsschädlich. (In diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten Harmlosigkeitsgrenzen - Männer 24g reiner Alkohol, Frauen 16g - zu verstehen. Ein gesunder, nicht vorgeschädigter Körper verträgt nach neueren Schätzungen durchschnittlich höchstens 15g Alkohol pro Tag, und auch das nur dann, wenn diese Menge nicht regelmäßig konsumiert wird.)

|

||||||||||||||

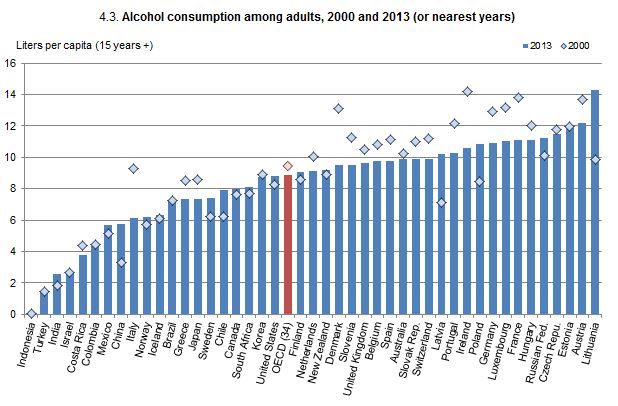

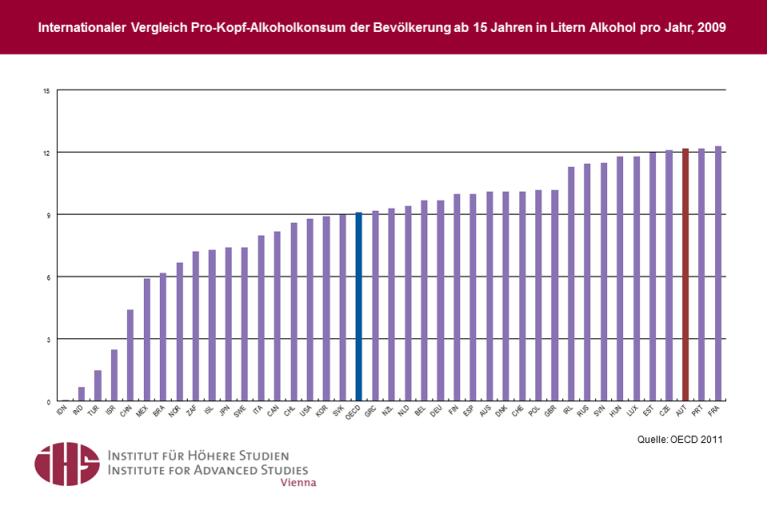

Abb. 4/5a: Grafik der

OECD 2000/2013

Seit den

2020er-Jahren liegt Österreich nach Lettland, Litauen, Tschechien, Bulgarien und

Estland an 6. Stelle

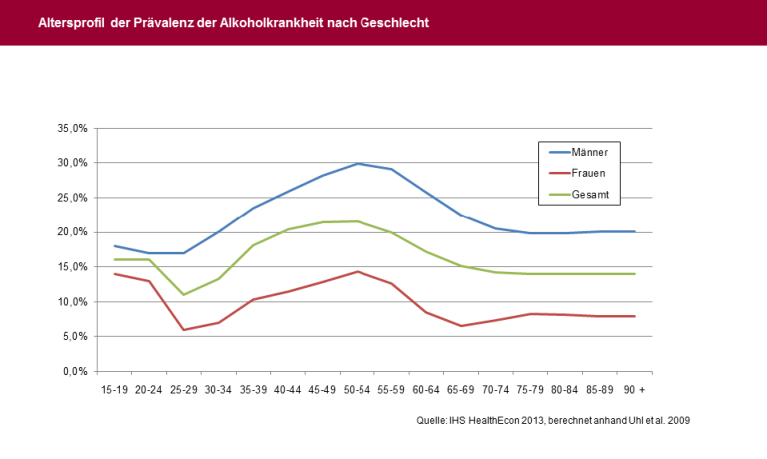

Abb. 4/5b: Zwei Grafiken des IHS zum Thema „Alkohol in Österreich 2011“

| ° | Nikotinsucht: Die Zigarettensucht ist die trotz einer

seit einiger Zeit recht starken Gegenbewegung, die gesetzliche Maßnahmen

provoziert hat, häufigste Abhängigkeit in Österreich

(20-25% der Erwachsenen über 16 rauchen;

s. u.). Legal darf Tabak (von Christoph Kolumbus,

1451-1506,

populär gemacht), der das - nach dem frz. Gesandten Jean

Nicot (1530-1604) benannte - Gift

Nikotin

(ein Alkaloid) enthält, geraucht werden. International versucht man seit

geraumer Zeit, den Nikotinkonsum durch diverse Maßnahmen (wie z. B. den

Aufdruck von Warnhinweisen) zu bekämpfen. Neuseeland hat Ende 2022

beschlossen, das Rauchen aufsteigend ab dem Jahrgang 2009 zu verbieten.

Neben Zigaretten kursieren (vor allem unter Jugendlichen) zunehmend alternative

Nikotinprodukte wie Pouches (Beutel, die man unter die Lippe schiebt;

tw. tabakhaltig = Snus), Heets (Tabaksticks), Shishas

(Wasserpfeifen) und E-Zigaretten (Vapes = Vaporizer, deren Konsum sich bei

Jugendlichen in kurzer Zeit vervierfacht hat), die ebenfalls hohes Suchtpotential

aufweisen. Das TNRSG (Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz; s.

hier) regelt Tabak und E-Zigaretten, nicht jedoch Nikotinbeutel. Vgl. z. B. Rauchen 1, 2, Nikotinsucht-Test + Verlauf: Durch Gruppendruck meist schon sehr früh Erstkontakt zu Zigaretten (in Österreich oft schon im Alter von 9 bis 12 Jahren). Schon bald starke psychische Abhängigkeit. Ursache ev. Fixierung der oralen Phase (s. u.). Entwicklung im Extremfall zum Kettenraucher mit chronischem Nikotinismus, einer Vergiftung. (60 mg Nikotin sind für den Menschen tödlich.) Begleitende Symptome: Appetitlosigkeit, Blutgefäßschädigungen (Herzkranzgefäße!), Magen-, Darmgeschwüre, Pankreaskrebs etc. + Wirkung: Nikotin wirkt anregend, macht wach, unterdrückt das Hungergefühl und verursacht einen massiven Dopaminkick. Die oft angestrebte erhöhte Leistungsfähigkeit besteht aber nur kurz und wird durch die Folgeerscheinungen hart erkauft. + Gefahren: Nikotin ist ein Nervengift, das die Blut-Hirn-Schranke (die das Gehirn vor schädlichen Blutproteinen schützt, aber hinderlich ist, wenn Medikamente eingeschleust werden sollen) rasch passiert. Es stört die Schlafarchitektur, senkt die Hauttemperatur (bewirkt schnelleres Frieren), steigert die Atemfrequenz und wegen der Übererregung der entsprechenden Rezeptoren auch die Schmerzempfindlichkeit. Die Rauchinhaltsstoffe, z. B. Teer, sind kanzerogen (ca. 90% aller 3500 Lungenkrebstoten, die es jährlich in Österreich gibt, waren vor ihrem Ableben Raucher). Eine Hauptgefahr liegt im frühen Einstiegsalter und dem hohen Suchtpotential (s. o.) des Zigarettenrauchens. (Darüber hinaus sind E-Zigaretten Elektroschrott, der oft nicht sachgemäß entsorgt, sondern nachlässig weggeworfen wird, wodurch Brände verursacht werden können.)

|

||

| ° |

Koffeinsucht (Koffeinismus):

ist die dritte (und am wenigsten gefährliche) der drei (in Europa) so

genannten Alltagssüchte. Koffein - ein Purinalkaloid mit der

Summenformel C8H10N4O2

- ist in Kaffee, Tee, Cola, Guarana, Schokolade, Energy Drinks usw.

enthalten. + Wirkung: Koffein ist psychoaktiv und aufputschend. Es verbreitete sich in Europa im 17. Jhdt. im Zusammenhang mit den Türkenbelagerungen. Die Halbwertszeit der Substanz im Körper beträt etwa 5 Stunden. + Gefahren (vor denen schon Carl Gottlieb Hering, 1766-1853, in seinem Kanon „C-A-F-F-E-E / trink nicht Caffee, Caffee / nicht für Kinder ist der Türkentrank / schwächt die Nerven, macht dich blass und krank / sey doch kein Muselmann / der ihn nicht missen kann“ warnte) bei Überdosierung: Verwirrung, Unruhe, Herz- und Kreislaufprobleme, Magenprobleme, Schlafprobleme etc. |

||

| ° |

Medikamentensucht: entsteht oft durch Vorbildwirkung: Kinder sehen, oft täglich,

ihre medikamentenschluckenden Eltern und einen immer vollen Arzneischrank,

der auch ohne ärztliche Vorschreibung und auch dann, wenn der Körper

seine Beschwerden selbst bewältigt hätte (also in den meisten Fällen)

benutzt wird.

In ihrer Bedeutung wird diese „stille Sucht“ unterschätzt. Die Sensibilität

ist bei leistungssteigernden Substanzen in Bezug auf den Sport relativ hoch, in

Bezug auf das Alltagsdoping (unter empfundenem Erfolgsdruck hauptsächlich

bei Freizeitaktivitäten, in geringerem Ausmaß auch in der Arbeit angewendet)

jedoch erstaunlich gering. Ursache der zugrunde liegenden Überforderungs- und Überlastungssituationen sind nach Günter Ropohl (1939-2017; ausgeführt 2014 im Buch Besorgnisgesellschaft) neben Gründen, die im persönlichen Umfeld liegen, zeittypische Phänomene wie die von ihm identifizierten 4 Hauptbesorgnisse: + Sekuratismus (Sicherheitswahn) + Sanitarismus (Gesundheitskult) + Ökologismus (Naturvergötterung) + Paternalismus (Bevormundungsdrang) Sie lösen Ansprüche aus, die durch ihre Unerfüllbarkeit Stresssituationen und damit Überlastung und Reizbarkeit (s. o.) zur Folge haben. (Wie oft überschätzt der Mensch die Möglichkeiten, die Grundlage aller seiner Besorgnisse verschwinden lassen zu können, und wird daher - öfter, als es bei einer realistischen bzw. pragmatischeren Weltsicht der Fall wäre - enttäuscht.)

Als Suchtmittel verwendet werden v. a. folgende, z. T. ärztlich verschreibbare, durch ihre Nebenwirkungen gefährliche und (zumindest) psychische Abhängigkeit erzeugende Psychopharmaka: + Hypnotika: Barbiturate und andere, das Aktivierungssystem blockierende Schlafmittel = Sedativa, Analgetika (z. B. Epivan, Luminal, Veronal oder das in der Suchtszene verbreitete injizierbare Narkosemittel Ketamin, das - ähnlich wie das Hustenmittel Dextromethorphan - einen dissoziativen, realitätsverändernden Zustand bewirkt). Auch das Anästhetikum Lachgas (Distickstoffmonoxid N20) wird aufgrund leichter Verfügbarkeit von Jugendlichen als Partydroge verwendet. Durch die Unterbrechung des Vitamin B12-Stoffwechsels kommt es dadurch bei häufigem Konsum zu Auswirkungen auf das ZNS, die neurologische Schäden und motorische Beeinträchtigungen nach sich ziehen, sodass 2024 ein europaweites Vertriebsverbot diskutiert wurde. + Tranquilizer: durch rasche Toleranzbildung zu starker Abhängigkeit führende Beruhigungsmittel, „Downer“ mit angst- und spannungslösender = anxiolytischer Wirkung (ohne stimmungsaufhellenden Effekt); z. B. Meprobamat - 1950 synthetisiert -, Valium, Equanil, Librium. Wirkstoff: Benzodiazepin + Neuroleptika: dämpfen das ZNS, vermindern Aktivierung und Aufmerksamkeit („Chemische Zwangsjacke“) (= desaktivierende Psychopharmaka) + Stimulantia: Aufputschmittel, die Schlaf und Hunger unterdrücken; am häufigsten konsumierte Pharmaka; Weckamine, Psychotonica; auch das in Kaffeebohnen und Teeblättern enthaltene Koffein und der Kakaobestandteil Theobromin stimulieren. Sie scheinen aber gleichzeitig die funktionelle Konnektivität, also das Zusammenspiel einzelner Hirnregionen, im Ruhezustand zu senken. + Antidepressiva: stimmungsaufhellend (Thymoleptica) oder hemmungslösend (Thymerethica) + Amphetamine: nach dem Suchtgiftgesetz verbotene, synthetische Stoffe, die zu scheinbarer Leistungssteigerung, in Wahrheit aber zu unproduktiver Geschäftigkeit, Reizbarkeit, Unruhe und Misstrauen führen. Sie bewirken starke psychische Abhängigkeit. Beispiel: Captagon; als Derivat existiert das euphorisierende und stimulierende MDMA (Methylendioxymethylamphetamin; es führt zur Ausschüttung von körpereigenem Serotonin im Gehirn, das dann die Rezeptoren stimuliert. Als (im Labor erzeugte) Designerdroge Ecstasy wurde es vom „Godfather of Ecstasy“, dem Chemiker Alexander Shulgin (1925-2014) populär gemacht; vgl. dazu folgende Review. (Das Patent für die erste Synthetisierung von MDMA, das Anton Köllisch, 1888-Kriegstod 1916, als Vorstufe für den Blutstiller Hydrastinin entwickelte, wurde bereits 1912 von Merck, der weltweit ältesten pharmazeutisch-chemischen Firma, - benannt nach nach Friedrich Jacob Merck, 1621-1678 - eingereicht.) In Österreich konsumiert etwa jeder 200.ste Amphetamine. (= aktivierende Psychopharmaka) + Psycholytica: haben psychotomimetische Wirkung, rufen also toxisch Halluzinationen und künstliche Psychosen hervor Die verarbeiteten Substanzen und Wirkstoffe sind häufig dieselben wie bei manchen illegalen Suchtgiften. Nur durch die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen (vgl. z. B. das Oxycodon, ein Opioid, das als Schmerzmittel in extremen Fällen verschrieben werden kann, obwohl es stark suchterregend ist) ergibt sich der terminologische Übergang zur |

||

| ° | Drogensucht: (vgl.

Drogenabhängigkeit,

UNO-DC) in Österreich seit 1966 beobachtet. (Davor war das

Problem fast ausschließlich auf die medizinischen und pharmazeutischen

Berufe bzw. die von diesen versorgten Personen beschränkt.) Vor 1919, als Österreich im Rahmen des

St.Germain-Vertrages die Drogenächtung mitunterschreiben musste, gab es

überhaupt keine gesetzlichen Beschränkungen. 1926 wurde das erste „Giftgesetz“

verabschiedet. Heute ist die Materie im 1951 entstandenen

Suchtgift-/mittelgesetz

(danach mehrfach novelliert) geregelt. + Probleme: Durch psychische und tw. physische Abhängigkeiten ergeben sich diverse medizinische und juristische Folgeprobleme. Durch Illegalität entsteht Beschaffungskriminalität und Subkultur; die Reinheit des jeweiligen Stoffes ist deshalb nicht gewährleistet. Die Besitzgrenzmengen (vgl. Suchtgift-Grenzmengenverordnung), die ein Vergehen vom Verbrechen trennen, betrugen 2020 in Österreich 3g (Heroin), 15g (Kokain), 20g (Cannabis) und 30g (Ecstasy). + Wirkung: Drogen docken oft an das Belohnungszentrum im Gehirn an und erzeugen dadurch eine starke Abhängigkeit, die oft mit der Zerstörung der eigenen Existenz (und der der Angehörigen) oder gar tödlich endet.