Abb. 3/1: William

Stern

Abb. 3/1: William

Stern

Vorbemerkung:

Dieses unentgeltlich zur Verfügung gestellte Kompendium diente dem Verfasser und seinen Schülerinnen und Schülern vor allem als Vorlage für den gymnasialen Schulunterricht im Unterrichtsfach „Psychologie“ und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Fehlerlosigkeit. Es ist hemmungslos eklektizistisch und will Hilfestellung für Lehrende und Lernende zur persönlichen Verwendung, nicht Wiedergabe eigener Forschungen sein. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung des Autors sowie die Einbindung einzelner Seiten in fremde Frames bitte zu unterlassen! Alle Informationen werden unter Ausschluss jeder Gewährleistung oder Zusicherung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Der Verfasser übernimmt ferner keine Haftung für die Inhalte verlinkter, fremder Seiten.

Zur Bedienung: Die Darstellung der Webseiten kann auf allen Ausgabegeräten erfolgen. Der beste optische Eindruck sollte im Tablet-Format (senkrecht oder waagrecht) zu erzielen sein. Interne Links werden im selben Frame (Rückkehr meist mit ALT+Pfeil links oder über die entsprechende Schaltfläche), externe Links in einem neuen Fenster geöffnet. Die Volltextsuche verweist nur auf die Seite (führt nicht direkt zur gesuchten Textstelle), danach hilft die Seitensuchfunktion (meist STRG+F) weiter. Quellenangaben werden, soweit dies möglich ist, beigegeben. Sollten diesbezüglich (oder anderweitig) Fehler bemerkt werden bzw. Unterlassungen passiert sein, so möge dies bitte nachgesehen und über die beigegebene Mailadresse gemeldet werden. So bald wie möglich werden Korrekturen erfolgen. Um die letztgültige Version zu erhalten, ist eine Seitenaktualisierung (automatisch oder manuell) günstig.

|

KOMPENDIUM DER PSYCHOLOGIE, 3. TEIL (mit LINKS ins Internet)

|

Volltextsuche in allen 5 Teilen: |

|

|

Suchbegriffe bitte in Groß- oder Kleinschreibung,

ganz oder unvollständig Fragen und Kommentare an thomas.knob@chello.at

|

|

INHALT DES 3. TEILS:

V. INTELLIGENZPSYCHOLOGIE (Intelligenzdefinitionen - Der Intelligenzquotient

/ IQ - Die

Anlage-Umwelt-Problematik - Intelligenztests und -konzepte)

⇘

VI. DENKPSYCHOLOGIE (Definitionen und Historisches - Funktionen des Denkens -

Entwicklung des Denkens nach Piaget - Erscheinungsformen des Denkens - Denken

und Sprache)

⇘

VII. LERNEN UND GEDÄCHTNIS (Definitionen - Lernen im kognitiven Bereich - Lernen im

vegetativen Bereich - Lernen im Verhaltensbereich - Lernmodelle)

⇘

Vgl. Seite von neuronation.de, Seite von GEO oder die IQ-Page von Mensa.at, .de oder .ch. Zu Intelligenz im Allgemeinen vgl. diese Video-Vorlesung.

INTELLIGENZDEFINITIONEN

* Volk der Luo (Kenia): Es gibt vier Arten des klugen Handelns: rieko (intellektuelle Fähigkeiten), luoro (respektvoller Umgang mit anderen), paro (Kreativität) und winjo (Meisterung alltäglicher Probleme).

* William Stern (1871-1938): Intelligenz ist die personale Fähigkeit, sich unter zweckmäßiger Verfügung über Denkmittel auf neue Forderungen einzustellen.

* Édouard Claparède (1873-1940): Intelligenz ist ein durch mangelhafte Anpassung hervorgerufener geistiger Prozess, der dazu dient, das Individuum wieder anzupassen.

* Edwin Boring (1886-1968): Intelligenz ist, was der jeweilige Intelligenztest misst.

* David Wechsler (1896-1981): Intelligenz ist die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinander zu setzen.

* Jean Piaget (1896-1980; s. a. o. und u.): Intelligenz ist nicht das, was wir wissen, sondern das, was wir tun, wenn wir nicht wissen.

* Hubert Rohracher (1903-1972): Intelligenz ist der Leistungsgrad der psychischen Funktionen bei der Lösung neuer Probleme.

* Anne Anastasi (1908-2001) / John Porter Foley jr. (1910-1994): Unter Intelligenz versteht man jene Fähigkeiten, die den innerhalb einer Kultur Erfolgreichen gemeinsam sind.

* Peter Hofstätter (1913-1994): Intelligenz ist die Befähigung zum Auffinden von Ordnung und die Befähigung zum Auffinden von Redundanz in der Welt.

* Rudolf Amthauer (1920-1989): Intelligenz ist eine strukturierte Ganzheit von seelisch geistigen Fähigkeiten, die in Leistungen wirksam werden und den Menschen befähigen, als Handelnder in seiner Welt bestehen zu können.

* Gerhard Roth (1942-2023): Intelligenz ist kreatives Problemlösen unter Zeitdruck.

* Linda Susanne Gottfredson (*1947) u. a.: Intelligenz ist eine sehr allgemeine geistige Fähigkeit, die unter anderem die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken, zum Verstehen komplexer Ideen, zum raschen Auffassen und zum Lernen aus Erfahrung einschließt.

* Günther Paal (alias Gunkl; *1962): „Intelligenz“ kommt ja von „intellegere“, wörtlich „wähle zwischen“, also ist Intelligenz zuallererst die Fähigkeit, Unterscheidungen treffen zu können.

* David Chalmers (*1966): Intelligenz ist ein hochentwickeltes und flexibles zielgerichtetes Verhalten. / Während Intelligenz eine Sache des objektiven Verhaltens ist, ist Bewusstsein eine Sache des subjektiven Erlebens.

Intelligenz ist ein nicht direkt beobachtbares (sondern aus den Reaktionen einer Person ableitbares) hypothetisches Konstrukt, dessen Elemente unterschiedlich ausgewählt werden. Manche Völker inkludieren auch Geduld, Moral, Familiensorge, Bedächtigkeit oder Weisheit (griech. σοφία, lat. sapientia; aus mhd. wîse = verständig, klug, erfahren). Der Begriff „Intelligenz“ wird nicht nur auf den Menschen angewendet, wobei uns Tiere, denen es an systematischem Wissensdurst und aktivem Forscherdrang mangelt, sowohl in der Wissensakkumulation wie auch in der Weitergabe von Erlerntem deutlich unterlegen sind.

Prinzipiell ist Intelligenz wie jede andere menschliche (schwer beeinflussbare) Eigenschaft zu betrachten. Ein bestimmter IQ stellt kein Werturteil dar und darf nicht fetischisiert oder mit anderen Parametern verwechselt werden. Das Intelligenzniveau korreliert nicht notwendigerweise mit einem bestimmten moralischen Niveau: Auch Serienmörder (die ansonsten gar keine Serie zustande brächten) und Staatsverbrecher (vgl. z. B. das Nürnberger Tagebuch von Gustave M. Gilbert, 1911-1977, der als österreichischstämmiger und damit deutschkundiger amerikanischer Gerichtspsychologe mit den angeklagten Nationalsozialisten Gespräche führte und IQ-Tests machte) besitzen bzw. besaßen tw. hohe Intelligenz.

Stephen Hawking, 1942-2018, meinte, dass nicht mangelnde Intelligenz, sondern fehlende Empathie der Grund für das Aussterben der Menschheit sein werde. Trotzdem gibt hohe Intelligenz manchmal bessere Chancen bei der Bewältigung mancher Lebensprobleme und erleichtert einiges: „Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger“. (Irrtümlich Kurt Tucholsky, 1890-1935, zugeschrieben)

* Begabung: Ein in diesem Zusammenhang oft verwendeter (und wie „Intelligenz“ alltagssprachlich wertebezogen eingefärbter) Begriff ist der der Begabung (oft synonym zu Talent verwendet). Er bezeichnet die potentielle Leistungsfähigkeit auf einem spezifischen Gebiet, die durch mehrere - hauptsächlich angeborene und tw. erworbene - Faktoren bestimmt wird. Dazu zählen Erbanlagen (günstig wirken sich eine hohe Zahl an Interneuronen / Schaltzellen im Cortex, viele Synapsen und ein großes Gehirnvolumen v. a. im Hippocampus aus), Krankheiten und Behinderungen, gute Ernährung (v. a. in der perinatalen Phase), frühe Umwelteinflüsse, „erlernte Lernfähigkeit“ durch vorausgegangene Lernprozesse etc.). Begabungen zeigen inter- und intraindividuelle Unterschiede. („Keiner kann alles, aber jeder kann etwas.“)

Der früher statische Begabungsbegriff wird heute (oft zu optimistisch) manchmal dynamisch verstanden („jemanden begaben“), wie dies etwa 1968 im umstrittenen Milwaukee-Projekt der University of Wisconsin (Leitung Rick Heber, *1932) versucht wurde. In diesem Ex. wurden die Mütter sozial benachteiligter Kinder gezielt gefördert. Der dabei scheinbar erreichte Anstieg des IQs ihres Nachwuchses erwies sich aber nach Wegfall der Unterstützung als nicht nachhaltig.

Einzelne Befähigungen können auch unabhängig von niedriger Intelligenz auftreten (und umgekehrt). Zudem stimmen Leistung (da diese motivationsabhängig ist, also von durch Bewusstsein und Freiheit getragenen Intentionen, die zu Bereitschaft führen, bestimmt wird) und Begabung nicht immer überein; eine anregende Lernumgebung kann (v. a. in den ersten drei Lebensjahren) mangelnde Erbausstattung teilweise kompensieren (und umgekehrt). Eine erwartungswidrig schlechte / gute Performance wird als Underachievement / Overachievement bezeichnet. Genauso wie geistige Behinderung (s. o.) erforscht die Psychologie auch das Phänomen der Hochbegabung (ca. ab IQ 130). Die Materie wurde u. a. im Marburger Hochbegabtenprojekt MHP, das mit gängigen Vorurteilen wie dem von großteils sozial schlecht integrierten Underachievern aufräumt, von Detlev Rost, *1945, bearbeitet (vgl. diese Broschüre).

* Verstand: wird psychologisch oft als eine Mischung aus logischen, intellektuellen und analytischen Eigenschaften, neuropsychologisch als Summe aller neuronalen Prozesse, die Daten empfangen, kodieren, interpretieren, speichern, abrufen, korrelieren und darauf reagieren, tiefenpsychologisch als Kombination von Bewusstem, Vorbewusstem und Unbewusstem definiert. Philosophisch ist er die Fähigkeit zu denken, zu urteilen und Begriffe zu bilden; er wird von der Vernunft als dem - meist übergeordnet gedachten - Erkenntnisvermögen unterschieden. Für Immanuel Kant (1724-1804) stellt die Vernunft auf das Bewusstsein und dessen Grundlagen ab, während der Verstand als „Vermögen der Begriffe“ die Anwendung der Vernunft auf den Bereich der in den sinnlichen Wahrnehmungen zugänglichen Erscheinungen darstellt.

* Künstliche Intelligenz: Eine nicht psychologischen Parametern unterliegende (aber aufgrund ihrer lawinenartig zunehmenden Bedeutung - verbunden mit vielfältigen psychologischen Auswirkungen - hier dennoch diskutierte) Form der Intelligenz ist die KI (bzw. AI; artificial intelligence; der Begriff wurde 1956 vom amerikanischen Informatiker John McCarthy (1927-2011) im Vorfeld der Dartmouth-Konferenz geprägt). Ihre Entwicklung erfolgt exponentiell - nach Schätzungen wurden allein 2022 und 2023 90% aller Daten produziert, die bis dahin insgesamt jemals von der Menschheit gespeichert wurden -, ihre Algorithmen übersteigen daher auf vielen Gebieten (bis hin zu der Erstellung von Krankheitsdiagnosen - z. B. bei der Interpretation von Mammographien -, und damit der Möglichkeit von personalisierter Medizin, dem Steuern selbst fahrender Fortbewegungsmittel, Schach- oder Go-Computern, Rechnern, in Filterblasen, der Erstellung von Smartphone-Photos, bei Prognosen aller Art, z. B. wer sich für welches Buch interessieren wird, usw. usf.) bei Weitem das, was Menschen leisten könnten (vor allem, seit die KI, die zudem nicht von Noise (s. o.) betroffen ist, selbst lernend vorgeht, unvorhersehbare Lösungswege findet und man ihr Intuition - s. o. - zusprechen muss). Das Internet wurde in diesem Zusammenhang als „Neuroprothese“ bezeichnet. (Der Philosoph Markus Gabriel, *1980, merkt dazu an, dass diese Qualitäten allerdings höchstens mit einem Aktenordner vergleichbar seien, der im Abheften von Papier ja auch besser als der Mensch sei - eine Einschätzung, die aufgrund neuerer Entwicklungen möglicherweise obsolet werden könnte.)

Beachtenswert ist die Tatsache, dass sich seit den 2020er-Jahren KI nicht mehr auf das Rechnen (im weitesten Sinne) beschränkt, sondern durch Training - zum Teil aus sich selbst heraus - lernt und so treffende Urteile durch Ausschluss der gemachten Fehler zu generieren imstande ist. Beispiele: Das Erkennen von Hautkrebs übertrifft inzwischen die menschlichen Diagnosen an Exaktheit. Oder: Da das Errechnen von Proteinfaltungen (also Strukturen von Aminosäurenketten oder Peptiden) gar nicht möglich wäre bzw. deren Sichtbarmachung langwierig erfolgen musste (zum ersten Mal durch den Österreicher Max Perutz, 1914-2002; Chemienobelpreis 1962 und Neffe 2. Grades des Schriftstellers Leo Perutz, 1882-1957), werden diese Aufgaben inzwischen von der KI mit weit höherer Geschwindigkeit und größerem Erfolg - röntgenkristallographische und kryoelektronenmikroskopische Verfahrensweisen alt erscheinen lassend - übernommen. (Für diese Leistung wurde 2024 der Chemienobelpreis u. a. an Demosthenes Hassabis, s. u., verliehen.) In seinem Buch This is for Everyone (2025) sagte Tim Berners-Lee (*1955) voraus, dass der Einfluss der KI auf das von ihm mittels HTML und WWW entwickelte - nunmehr der KI uneingeschränkt Daten liefernde - Internet bewirken werde, dass dieses in Zukunft nicht mehr als Seite, sondern als Overlay über die physische Welt erscheinen werde. Der israelische Informatiker Michael Bronstein (*1980; 2025 zum Leiter des AITHYRA-Instituts der ÖAW ernannt) wies darauf hin, dass die KI, die immer schon gut darin war, aus verrauschten Signalen Informationen zu extrahieren, seit den 2020er-Jahren zum ersten Mal Teil auch kreativer Prozesse wurde. (Völlig neuartige Lösungswege wurden von einer KI z. B. bei der Entwicklung von Antibiotika, die keine Resistenzen bilden, gefunden.)

Das Vorhandensein künstlicher neuronaler Netze (für deren Erforschung und Entwicklung der Kognitionspsychologe und Informatiker Geoffrey Everest Hinton, *1947, 2024 den Nobelpreis für Physik erhalten hat) und die Verbindung von Informationstechnologie mit Biotechnologie bestimmen dabei unser Leben jetzt schon mehr, als vielen Menschen bewusst ist (vgl. z. B. das Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert des Historikers Yuval Harari, *1976, oder Manfred Spitzer, Künstliche Intelligenz, erschienen 2023). Vor allem das unentwegte automatische Tracking aller virtuellen Verhaltensweisen und die daraus aufgrund der unbestechlichen (da nicht menschlich verzerrten) Einsichten in die Gefühlswelt der Überwachten gezogenen Schlüsse ermöglichen Kontrolle und Prognose (wobei ja die Betroffenen diesen Methoden einer „STASI für Freiwillige“ - Zitat vom österreichischen Kabarettisten Michael Niarawani, *1968 - durch die meist völlig naive Benützung der zur Verfügung stehenden Technologien und Netzwerke ohne Zwang zugestimmt haben - s. a. u. zu Filterblasen). Inwieweit künstlichen Systemen Intentionalität (nach Franz Brentano, 1838-1917, in Psychologie vom empirischen Standpunkt das Kernmerkmal aller Erkenntnisakte) zugestanden werden kann, ist allerdings umstritten; die Fragestellung unterliegt der Gefahr des Anthropomorphisierens.

Wie sich hier zeigt, ist Bewusstsein keine notwendige Folge, Begleiterscheinung oder Bedingung von Intelligenz, höchstens insofern Voraussetzung, als (jetzt noch) denkende, bewusstseinsfähige Menschen die KI erschaffen. (Dies hängt allerdings von der Definition von „Bewusstsein“ ab. Wissenschaftler wie Chalmers - s. o. - nehmen an, dass eine bewusste KI, die auch moralische Urteile zu fällen imstande ist, die Zukunft der Menschheit sein werde, Anil Kumar Seth, *1972; s. o., nimmt - zumindest vorläufig - an, dass Bewusstsein durch KI zwar simuliert, aber nicht erzeugt werden könne.) Bemerkenswert ist, dass auch unser Nervensystem nach dem der KI zugrundeliegenden 1-0-Binärsystem funktioniert: Neurone feuern oder sie feuern nicht. (Ein duales Zahlensystem wurde bereits von Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, entwickelt, die heutige Computerstruktur geht auf John von Neumann, 1903-1957; s. a. u., zurück und einen weiteren Meilenstein zur KI steuerte der - wie oben erwähnt - 2024 mit dem Nobelpreis für Chemie bedachte Demosthenes „Demis“ Hassabis, *1976, durch die Gründung von DeepMind, einer Tochtergesellschaft von Alphabet, die das proteinentschlüsselnde Tool AlphaFold entwickelte und damit erstmals einer KI direkten Impact auf Life Sciences verschaffte, bei - alles drei frühentwickelte Wunderkinder.)

Zur Feststellung der Gleichwertigkeit von menschlichen und (simulierten) maschinellen Reaktionen dient der 1950 als Gedankenexperiment entwickelte Turing-Test für Maschinen(intelligenz): er gilt dann als bestanden, wenn man während eines Chats nicht mehr in der Lage ist zu unterscheiden, ob man sich mit einem Menschen oder mit einem Computerprogramm unterhält (entwickelt vom Informatiker und Langstreckenläufer Alan Turing, 1912-1954; Suizid - nach manchen Vermutungen Mord - durch einen vergifteten Apfel nach einer aufgrund seiner Homosexualität erfolgten gerichtlich veranlassten chemischen Kastration; eine Begnadigung erfolgte fast 60 Jahre nach seinem Tod durch die schon zum Zeitpunkt der Verurteilung auf dem Thron sitzenden Elizabeth Alexandra Mary Windsor / Queen Elizabeth II., 1926-2022). 1980 (in Minds, Brains and Programs) wies der Philosoph John Searle (1932-2025; vgl. Vortrag Mind Machines and Consciousness 1996) darauf hin, dass selbst ein gelungener Turing-Test analog folgender Situation des Chinesischen Zimmers sei: Ein Mensch, der nicht Chinesisch kann, erhält unter der Tür einen Zettel mit chinesischen Schriftzeichen in einen verschlossenen Raum durchgeschoben. Die dort vorhandenen Bücher geben darüber Auskunft, wie die Person antworten solle. Sie ist aufgrund der erhaltenen Anleitungen dazu imstande und schiebt den Zettel zurück - versteht aber trotzdem nichts von dem, was sie geschrieben hat, auch wenn dies der Empfänger annehmen wird. Die Ausführung eines Programms konstituiere also noch lange nicht Bewusstsein.

Eine wirkmächtige und auf vielen Gebieten folgenreiche Annäherung an Turings Ideal ist das seit 1. 12. 2022 (in den ersten 5 Tagen bereits 1 Mio. Nutzer!) zugängliche Programm ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer; ein von der US-Firma OpenAI entwickelter Chatbot aus der Gruppe der LLMs / Large Language Models, der auf Zuruf - auch anspruchsvolle - sinnvolle Texte zu produzieren imstande ist; vgl. u. das aus heutiger Sicht unbeholfen wirkende Programm ELIZA). In weiterer Folge entstanden in rasanter Weiterentwicklung immer mehr Funktionen bzw. Fähigkeiten dieses Programms (bzw. seiner Nachfolgeprodukte wie des 2025 lancierten chinesischen DeepSeek), sodass dessen Anwendungsmöglichkeiten eine niemals erhoffte Vielfältigkeit erreichten. B. F. Skinner (s. u.) meinte allerdings schon Jahrzehnte davor: „The real problem is not whether machines think but whether men do“.

Zu beobachten ist, dass Computer bzw. deren Output immer öfter als soziale Agenten (Begriff von Clifford Nass, 1958-2013) gesehen werden, denen man wie Menschen gegenübertritt (= ELIZA-Effekt; vgl. Pflegeroboter oder die Sprachassistenten Cortana, Alexa, Siri). Schon 1944 haben Fritz Heider (1896-1988; s. u.) u. a. in einem Trickfilmex. nachgewiesen, dass Kreise und Dreiecke, die sich in einer gewissen Art und Weise bewegen, von den Betrachtern als Frauen und diese verfolgende Männer interpretiert werden. Die Attribuierung menschlicher Eigenschaften ist die Grundlage dafür, dass die Mensch-Maschine-Kommunikation der menschlichen Kommunikation manchmal nahekommt. (In diesem Zusammenhang: Am 25. 10. 2017 wurde dem in Hongkong entwickelten und mit KI ausgestatteten humanoiden Roboter Sophia die saudiarabische Staatsbürgerschaft verliehen, auch von „Liebesbeziehungen“ zu KI-Avataren wurde bereits berichtet.)

Zu den Möglichkeiten, die sich durch die KI eröffnen, s. Seite der ÖAW über Gefühlsmanipulation und den Videovortrag The End of Privacy

DER INTELLIGENZQUOTIENT - IQ

Schon aus der obigen kurzen Zusammenstellung von Intelligenzdefinitionen geht die Problematik des IQ hervor. Misst er wirklich, was er zu messen vorgibt? Lässt sich Intelligenz überhaupt messen? Ist Intelligenz ein hypothetisches Konstrukt? Welche Definition von Intelligenz lege ich meiner Messung zugrunde? (Am ehesten lässt sich Übereinstimmung erzielen, wenn man von rascher und effizienter Verarbeitung großer Informationsmengen spricht.) Folgerichtig wurde und wird die IQ-Messung von zahllosen Autoren - je nach Position - immer wieder gefordert, in Frage gestellt, relativiert, problematisiert etc. Für die letzten Jahrzehnte könnte man etwa auf die vom Buch The Bell Curve (von Richard Herrnstein, 1930-1994, und Charles Murray, *1943, die auch den Ausdruck „Flynn-Effekt“ - s. u. - geprägt haben) ausgelöste Diskussion (s. hier) um die Unausweichlichkeit angeborener Intelligenzgrenzen (vgl. Statement von 52 Intelligenzexperten), die angeblich genetisch bedingten Unterschiede in den IQs verschiedener Ethnien (z. B. Arthur Robert Jensen, 1923-2012) oder den 1995 in die Diskussion gebrachten „EQ“ (s. u.) verweisen.

- Definition:

Abb. 3/1: William

Stern

Abb. 3/1: William

Stern

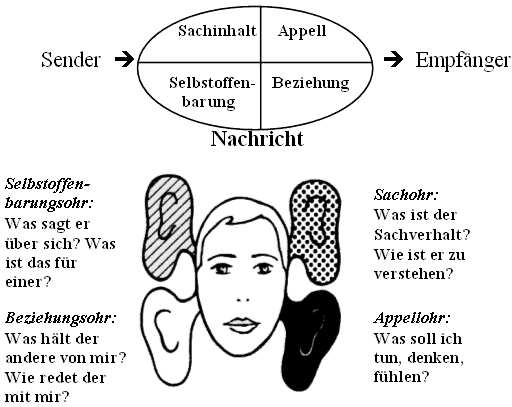

Der Intelligenzquotient / IQ ist ein ursprünglich für Kinder eingeführtes Verhältnismaß, das heute als wichtigste Größe der Differenziellen Psychologie (s. u.) gilt. Sein Erfinder war 1912 William Louis Stern (1871-1938, geb. als Ludwig Wilhelm Stern; vgl. W. Stern-Gesellschaft 1, 2), der aus Berlin gebürtige, 1933 aufgrund von Nazi-Mobbing über die Niederlande in die USA emigrierte Begründer des Kritischen Personalismus, Schüler von Ebbinghaus (s. u.), Mitbegründer der Hamburger Universität und Vater des Philosophen Günther Anders (s. a. o.; 1902-1992). Sterns Motiv, wissenschaftliche Psychologie zu betreiben, formulierte er so: „Das Spekulieren und Spintisieren braucht ein Gegengewicht“, „Deutungspfuschern“, die Meinungen und Vorurteile als Wissenschaft ausgeben, gehöre das Handwerk gelegt. Der IQ wird nach folgender Formel berechnet:

|

Abb. 3/2: Formel des Intelligenzquotienten nach Stern

Der IQ für Erwachsene wird heute mittels geeichter Intelligenztests erstellt, die eine Normstichprobe definieren. Die Abweichung vom Mittelwert ergibt dann den IQ. (Anstelle des Terminus IQ setzte sich ca. seit den 2000er-Jahren international allmählich der Terminus GMA = General mental ability durch - laut Lehrbuch Psychologie des Springer-Verlages - s. Link - ein „relativ stabiles, global psychologisches Fähigkeitsmerkmal von Personen. Je höher die allgemeine Intelligenz einer Person ist, desto leichter fällt es ihr, neuartige und komplexe geistige Probleme zu lösen und sich neues Wissen schnell und gründlich anzueignen“. IQ-Test entsprechen demgemäß GMA-Tests.)

- Verteilung des IQ:

Die Verteilung der Intelligenz in der Bevölkerung kann immer mit der von

Carl Friedrich

Gauß (1777-1855) 1809 beschriebenen Normalverteilung (Gauß'sche Glockenkurve

/ engl. bell curve; s. Graphik) erfasst werden,

da der IQ ist kein absolutes, über alle Zeiten gültiges Maß ist, sondern durch die

individuelle Abweichung vom Mittelwert der Bezugsgruppe definiert wird.

ø = 100 bedeutet, dass gleich

viele Testpersonen mit höherer wie mit niedrigerer Punktezahl abschneiden. Der

Mittelwert wird durch

Eichung der Intelligenztests (s. u.) an der

(bei Kindern gleichaltrigen) Gesamtbevölkerung gewonnen. Der in Neuseeland

lehrende US-Politologe James

R. Flynn (1934-2020) wies -

zunächst für US-Amerikaner im Zeitraum 1932 bis 1978 - nach, dass der absolute

Wert im Laufe der Jahrzehnte (vor allem bei guten Nicht-Kriegs-Bedingungen) um

ca. 3 Punkte pro Jahrzehnt ansteigt. (Dieses Phänomen, das eher der Verbesserung

einzelner Spezialfaktoren als der Allgemeinintelligenz geschuldet ist und seit

Beginn der Messungen bis ca. 2010 30 Punkte erreicht hat - aber seither in den Industrieländern zu stocken scheint

-, wird seit 1994

Flynn-Effekt

genannt und zeigt, dass Intelligenz und Weisheit zweierlei sind, da die Probleme

der Menschheit ja dadurch nicht verringert wurden.)

|

| IQ 52 oligophren |

IQ 68 sehr niedrig |

IQ 84 niedrig |

IQ 100 durchschnittlich |

IQ 116 hoch |

IQ 132 sehr hoch |

IQ 148 genial |

Abb. 3/3: Die Glockenkurve der Intelligenzverteilung (Graphik aus IQTest.ag)

Die Graphik zeigt, dass bei IQ ø = 100 68,26% der Gesamtbevölkerung

im Normalbereich zwischen 84 - 116 IQ-Punkten, 95%

zwischen 69 und 132 und nur 5% in den Extrembereichen liegen. Die Verteilung lautet etwa:

1 von 1000 zwischen 0 und 52

22

von 1000 zwischen 52 und 68

136

von 1000 zwischen 68 und 84

341

von 1000 zwischen 84 und 100

341

von 1000 zwischen 100 und 116

136

von 1000 zwischen 116 und 132

22

von 1000 zwischen 132 und 148

1

von 1000 zwischen 148 und 200

- Bezeichnungen der verschiedenen

Intelligenzgrade:

* Idiotisch, imbezill: IQ von 0 bis 52

* Debil, engl. moron: IQ von 53 bis 68

* Schwachbegabt: IQ von 69 bis 84

* Normalbegabt: IQ von 85 bis 116

* Überbegabt: IQ von 117 bis 132

* Hochbegabt: IQ von 133 bis 148

* Genial: IQ von 149 bis 200

Die angegebenen Grenzen sind willkürlich gezogen, die Terminologie schwankt über Zeit und Raum und ist von außerwissenschaftlichen Faktoren wie der so genannten Sprache der PC (politcal correctness) beeinflusst. (Der Ausdruck „politically correct“ stammt von einem Gerichtsverfahren 1793 in den USA, in dem es als „nicht politisch korrekt“ bezeichnet wurde, einen Trinkspruch auf den Staat statt auf das Volk auszubringen, weil der Staat zwar „das edelste Werk des Menschen“, der Mensch aber „das edelste Werk Gottes“ sei.)

Zusätzlich zu den erwähnten Intelligenzgradbezeichnungen existieren noch alltagssprachliche Ausdrücke wie z. B. (die nicht immer mit Unintelligenz identische) „Dummheit“. (Vgl.: Friedrich Schiller, 1759-1805 in der Jungfrau von Orleans: „Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergeblich.“ - Albert Einstein, 1879-1955: „Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit... aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ - Ödön von Horváth, 1901-Unfall 1938, in den Geschichten aus dem Wienerwald: „Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit.“ - Vortrag von Robert Musil, 1880-1942; s. o., gehalten am 11. 3. 1937: „Über die Dummheit“)

DAS ANLAGE-UMWELT-PROBLEM

Zu den biologischen Grundlagen der Vererbung s. o., zum Einfluss der Genetik auf das Verhalten vgl. die Videodokumentation „Wie Gene unsere Persönlichkeit beeinflussen“.

- Grundeinstellungen:

Die Frage, ob Intelligenz hauptsächlich vererbt (hereditär / kongenital

„gegeben“) oder durch die Umwelt beeinflusst

(während des Heranwachsens „erworben“) sei, bzw. ob das Verhalten des Menschen ganz allgemein eher von der Natur oder

eher von seiner Umgebung (Kultur) geprägt wird, wird je nach Grundeinstellung unterschiedlich beantwortet:

(Vgl. a. o.)

* Milieuoptimistische Schule: Sie vertritt die Ansicht, dass Intelligenz vor allem durch Erziehung bestimmt sei. Vertreter sind z. B. die Behaviouristen, v. a. der Gründer dieser Richtung (in seinem Buch Psychology as the behaviorist views it, 1913) Watson (s. a. u.; „Nurture-Theorie“). John Locke, 1632-1704, formulierte schon im 17. Jhdt. die - inzwischen widerlegte - Vorstellung vom Menschen als tabula rasa (einem unbeschriebenen Blatt).

* Milieupessimistische Schule: Intelligenz wird nach Meinung dieser Strömung durch die Erbanlangen determiniert (z. B. Galton, s. u.; „Nature-Theorie“).

Durch den Nachweis sogenannter epigenetischer Vorgänge (Adrian Peter Bird, *1947: „Epigenetik beschreibt die strukturelle Anpassung chromosomaler Regionen, um veränderte Zustände der Aktivierung zu kodieren, zu signalisieren oder zu konservieren.“) und der damit verbundenen genomischen Prägung sieht man heute die beiden gegensätzlichen Schulen enger miteinander verflochten als ursprünglich angenommen bzw. die ursprüngliche Frage als falsch gestellt an. Die Epigenetik (s. a. o.) geht prinzipiell davon aus, dass die Aktivitäten bestimmter vorgeschalteter Gene durch Umwelteinflüsse beeinflusst (modelliert) und diese Festlegungen auch an die Folgegeneration weitergegeben werden können, ohne dass die DNA selbst verändert wird. Epigenetische Kontrollmechanismen „lesen“ die Gene wie Buchtexte aus (ganz, teilweise oder gar nicht) und konstituieren - im Unterschied zu den etwa 20 000 Genen, die sich innerhalb der Menschheit (und selbst zwischen Affe und Mensch) kaum voneinander unterscheiden und ohne Epigenetik mit einem Tonband ohne Abspielgerät zu vergleichen wären - die Individualität eines Wesens.

Das Zusammenwirken von Genetik, Entwicklung und Umwelt bestimmt also unsere „Seele“ mit all ihren Eigenheiten (z. B. dem Ausmaß, in dem Einwirkungen später positiv oder negativ wirksam werden können). Als Faktoren für eine positive Intelligenzentwicklung haben neuropsychologische Untersuchungen vor allem eine stressfreie Schwangerschaft, gute Bindungserfahrungen und eine ruhige, anregende Umwelt in den ersten Lebensjahren festgestellt. Nach drei, vier Lebensjahren seien diesbezüglich viele wichtige Entscheidungen bereits gefallen (s. a. o.). Zur Frage: Wie frei bin ich, mich so zu entwickeln, wie ich sein möchte? vgl. folgendes Videointerview

- Historische Klärungsversuche:

* Zuchtforschung: untersucht den Zusammenhang

der Intelligenz von

tierischen Nachkommen mit der jeweiligen Elterngeneration, z. B.

Ex.

von Tolman (s. u.): Kreuzt man

labyrinthkluge Ratten miteinander, so sind die Nachfolgegenerationen im ø intelligenter

als die von labyrinthdummen.

Vorteil: rasche Generationenabfolge bei geeigneten Tieren; Nachteil: bei Menschen aus ethischen Gründen nicht durchführbar.

* Familienforschung: untersucht den Zusammenhang der Intelligenz von menschlichen Nachkommen mit der jeweiligen Elterngeneration, z. B. Untersuchungen über die musikalische Familie von Johann Sebastian Bach (1685-1750) oder die mathematisch begabte Familie von Daniel Bernoulli (1700-1782).

Vorteil: Menschen- statt Tierbeobachtung; Nachteil: Erb- und Umwelteinflüsse sind schwer trennbar, da die Kinder meist von ihren Erbgebern erzogen werden.

* Zwillingsforschung: begründet 1875 von Francis Galton (1822-1911; s. a. o.), einem selbst unter Berücksichtigung zeittypischer Denkmuster heute in manchen seiner Ansichten um- bzw. bestrittenen Pionier der Experimentalpsychologie aus England, Großcousin von Charles Darwin (1809-1882). Galton behauptete die Vererbung geistiger Eigenschaften und prägte den später missbrauchten Begriff Eugenik. (Er schlug u. a. vor, „fleißigen, ordnungsliebenden Chinesen“ an der Ostküste Afrikas eine Ansiedlung zu ermöglichen, damit dort durch deren Nachkommen die „minderwertige Negerrasse“, bestehend aus „faulen, palavernden Wilden“, abgelöst werde.) Die Zwillingsforschung untersucht den Einfluss der Umgebung auf erbgleiche, vorzugsweise in früher Kindheit getrennte Individuen. In Frage kommen dafür homozygote, also eineiige Zwillinge. (Zweieiige Zwillinge sind wie zeitversetzte Geschwistern zu betrachten, wenn sie auch meist ähnlichere Umweltbedingungen vorfinden. Sie stimmen - außerhalb der über 90% ohnehin identischen Gene - in durchschnittlich 50% ihrer Erbanlagen überein.) Bei gemeinsam aufwachsenden Zwillingen ist dabei die geteilte Umwelt (z. B. dieselben Eltern) von der nicht geteilten Umwelt (z.B. unterschiedliche Schulklassen) zu unterscheiden.

Vorteil: Methodisch einwandfrei, da genau das untersucht wird, was untersucht werden soll; Nachteil: geringe Anzahl von beobachtbaren Fällen.

Am bekanntesten wurde die ab 1979 von Thomas J. Bouchard jr. (*1937) u. a. durchgeführte „Minnesota Study of Twins reared apart“ (vgl. Video-Vortrag bzw. das 2012 erschienene Buch Born Together-Reared Apart: The Landmark Minnesota Twin Study von Nancy Segal). Voraussetzung: eineiige Zwillinge (EZ; monozygot) haben im Unterschied zu bizygoten Zwillingen (ZZ) und anderen Geschwistern (G) identische Erbanlagen. (Andere Menschen haben „nur“ 99% ihrer Gene gemeinsam.) Werden sie nun nach der Geburt ohne Kontaktmöglichkeit getrennt, ergeben sich nach Jahr(zehnt)en interessante Forschungsmöglichkeiten. Die Untersuchungen ergaben erstaunliche Ähnlichkeiten (skurille Angewohnheiten, kuriose Gemeinsamkeiten), die auch nach früher und langer Trennung bemerkbar waren. Folgende Korrelationskoeffizienten bezüglich der Intelligenz wurden gefunden:

|

Intelligenzkorrelationen von Geschwistern |

|

| EZ, zusammen aufgewachsen: | r = 0.92 |

| EZ, getrennt aufgewachsen: | r = 0.84 |

| G, zusammen aufgewachsen: | r = 0.60 |

| G, getrennt aufgewachsen: | r = 0.46 |

Interpretation: Sowohl der Erbeinfluss (r von getrennten EZ ist höher als der gemeinsam aufgewachsener Geschwister!) wie auch der Umwelteinfluss (r bei getrennten EZ ist nicht 1, was ja in diesem Fall auf die Umgebung bzw. eine unterschiedliche Epigenetik zurückzuführen sein muss!) wurden nachgewiesen. Adoptivkinder zeigen (wenn die Zahl der untersuchten Individuen groß genug ist) statistisch signifikante Unterschiede zu gemeinsam aufwachsenden, nicht leiblich verwandten Geschwistern. Die Erblichkeit der Intelligenz wurde augrund dieser Erkenntnisse mit etwa 0.80 angenommen.

Zu Zwillingen s. Seite der ISTS (International Society for Twinstudies), Zwillinge, Zwillingsforschung, Seiten der Univ. Saarland, Seiten von ARD-Alpha oder die Netflix-Doku von 2024 Zwillinge per Zufall (Hermanos por accidente) über einen (Zu)fall in Bogotá.

- Fazit:

Die Untersuchungsmöglichkeiten wurden seit der vollständigen

Entschlüsselung des menschlichen Genoms und durch die nun möglichen genomweiten Assoziationsstudien

(GWAS = Genome-wide association studies), die der Identifizierung von

Genotyp-Phänotypbeziehungen dienen, beträchtlich erweitert. So werden laufend

Korrelationen bestimmter Krankheiten oder sonstiger Erscheinungen mit bestimmten

Genkonstellationen entdeckt. Da (tw. erbliche) Persönlichkeitsmerkmale mit

Verhaltensweisen assoziiert werden können, ergaben Studien z. B. auch, dass die

politische Einstellung zu 40%, die Häufigkeit, mit der Nachrichten verschickt

werden, zu 50% und aggressives Verhalten zu 60% erblich ist. (Die Zahlen

beziehen sich dabei nicht auf betimmte Individuen, sondern auf die untersuchte

Kohorte. Das jeweils angesprochene Verhalten „steht“ natürlich nicht direkt in

der DNA, ist aber von angeborenen psychologischen Grunddispositionen abhängig so

wie z. B. auch eine angeborene erhöhte Risikobereitschaft die AIDS-Rate steigen

lässt.)

Der am CeMM der ÖAW tätige deutsche Medizininformatiker Christoph Bock (*1980?) benennt vier zu berücksichtigende Faktoren: Gene, Umwelt, Gen-Umwelt-Interaktionen und den Zufall.

Insgesamt geht man heute davon aus, dass der Faktor der Erblichkeit bei Körpermerkmalen (Größe, Haarfarbe etc., auch Lebenserwartung,, wenn man unberechenbare Außenfaktoren berücksichtigt) sehr hoch, bei kognitiven Fähigkeiten (Intelligenz, Lernfähigkeit etc.) relativ hoch, bei den großen Persönlichkeitsmerkmalen (Ängstlichkeit, Offenheit etc.) mittel und bei den Einstellungen (moralische Vorstellungen, Werte) gering ist. Faktoren wie Genetik, Bildung, Ernährung, Leistungsanspruch usw., die alle in dieser Welt völlig ungleich verteilt sind und in kaum zu quantifizierendem Umfang auf die Intelligenz einwirken, erschweren jedoch die Herstellung von Ceteris-paribus-Bedingungen und damit evidenzbasierte Aussagen stark.

Außerdem ist zu beachten, dass durch Anlagen umschriebene Potentiale immer erst durch Lernprozesse, die motivationalen Faktoren unterliegen, aktualisiert und realisiert und epigenetische Einflüsse berücksichtigt werden müssen. Nicht alle vorhandenen Gene werden auch ausgelesen, epigenetische Faktoren und die Genregulation (ausbleibende oder vorhandene Anregungen und Förderungen in der frühen Kindheit) verschließen oder entfalten gewisse Anlagen. Auch soziale Erfahrungen aktivieren oder deaktivieren diverse Gene. Im Hinblick auf die Modifikationsbreite, in der ein und derselbe Genotyp auf unterschiedliche Einflüsse reagieren kann, spricht man von Reaktionsnorm. Sie ist bei der Intelligenz hoch. (Dieser Begriff, der die Spanne möglicher Merkmalsausprägungen unter verschiedenen Umweltbedingungen ausdrückt, wurde vom deutschen Zoologen Richard Woltereck, 1877-1944, geprägt.) Donald O. Hebb (1904-1985, s. a. u.; er hat auch die Folgen von Reizdeprivation - s. o. - untersucht) formulierte: „Entwicklung liegt zu 100% an der Genetik und zu 100% an der Umgebung.“

Unter dem Motto „Die Natur-Umwelt-Debatte ist vorüber“ postulierte 2000 Eric Turkheimer (*1953?; s. a. hier) die „Drei Gesetze der Verhaltensgenetik“ (bei der es „weder um die Quantifizierung genetischer Einflüsse noch um die Feststellung biogenetischer Ursachen von Verhaltenssyndromen“ gehe. „Stattdessen handelt es sich dabei um eine Methode der Verwendung genetischer Daten, entweder auf der genomischen oder phänotypischen Untersuchungsebene, um die kausale Deduktion in Bezug auf Hypothesen über menschliche Entwicklung in Bereichen, wo randomisiertes Experimentieren nicht möglich ist, zu stützen.“):

| ° | „Alle menschlichen Verhaltensmerkmale sind erblich“ (Gemeint sind beständige menschliche Eigenschaften wie die allgemeine Sprachfähigkeit im Unterschied zur durch Zufall realisierten Muttersprache, aber auch die Stärke gewisser Überzeugungen, der Hang zu Aggressivität usw.) |

| ° | „In der gleichen Familie aufzuwachsen, hat einen geringeren Einfluss, als die gleichen Gene zu haben“ (Vgl. die Ergebnisse der Forschung an getrennt aufwachsenden Zwillingen, aber auch umgekehrt die Tatsache, dass nicht genetisch verwandte, aber gemeinsam aufwachsende Adoptivgeschwister einander oft erstaunlich unähnlich sind.) |

| ° | „Ein erheblicher Anteil der Variation in komplexen menschlichen Verhaltenseigenschaften wird nicht durch die Effekte von Genen oder Familien erklärt.“ (Der dritte Faktor wäre die individuelle Umwelt, die eine individuelle Persönlichkeitsentwicklung prägt.) |

INTELLIGENZZTESTS UND -KONZEPTE

Prinzipiell hängt die Konzeption jedes Intelligenztests von der von den jeweiligen Designern vertretenen Intelligenzdefinition ab (vgl. o.: Intelligenzdefinition von Boring). Laut Aljoscha C. Neubauer (*1960; Vortrag vor dem ÖZBF 2006 in Salzburg) sind IQ-Tests entgegen ihrem Ruf sehr valide und gehören zu den aussagekräftigsten Tests überhaupt. Ein hoher IQ korreliert unter ansonsten gleichen Bedingungen signifikant mit dem höchsten erreichten Bildungsabschluss und guten beruflichen Leistungen, erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein besseres Urteilsvermögen und ist daher als prognostisches Instrument im Hinblick auf zukünftigen Schul- oder Berufserfolg weit treffender als z. B. Assessmentverfahren (die ursprünglich auf Tests für deutsche Offizieranwärter zurückgehen, die im 1920 gegründeten psychologischen Forschungszentrum der Universität Berlin von seinem Leiter Johann Baptist Rieffert, 1883-1956, u. a. im Auftrag des Reichswehrministeriums entwickelt wurden; vgl. hier und für GMA-Tests hier). Diese Zusammenhänge sind eindeutig in vielen Studien nachgewiesen worden. Manche sehen die Problematik von Intelligenztests darin, dass einzelne soziale Gruppen diskriminiert werden könnten oder die Tests häufiger auf die Unterschiede zwischen den Probanden in einem spezifischen Test als auf Intelligenz an sich (zur Diskussion dieses Begriffs s. o.) fokussieren. (Dies tangiert allerdings die Aussagen über den prognostischen Wert der Tests nicht. Es empfiehlt sich jedoch, im Anlassfall die Frage zu klären, warum einzelne Gruppen bei IQ-Tests schlecht abschneiden.)

- Ältere Tests:

* Erste Tests: Intelligenztests

entstanden, als 1880 nach der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in

Frankreich durch den Ministerpräsidenten Jules

François

Ferry (1832-1893) offensichtlich

wurde, dass manche Kinder die Unterrichtsziele nicht erreichen konnten. Um eine

diesbezügliche Voraussagemöglichkeit schon beim Schuleintritt zu schaffen, wurden seit 1904 von

den

Franzosen Alfred Binet

(1857-1911) und Théodore Simon

(1873-1961) aus Schulreife- und Rekrutentauglichkeitstests die ersten

Intelligenztests (das sogenannte „Binetarium“) entwickelt und 1916

im militärischen Bereich von Lewis Madison Terman

(1877-1956, der 1928 auch die erste Hochbegabtenstudie

initiierte) an der Universität Stanford weiterentwickelt

(„Stanford-Binet-Test“, im deutschen Sprachraum durch

Ebbinghaus - s. u. - verbreitet).

Aufgabenformate waren

Lücken-, Ergänzungs-, Analogie-, logische, sprachliche, rechnerische Tests etc.

* Faktorentheorie: Seit 1904 vom Londoner Charles

E. Spearman (1863-1945;

promovierte bei Wundt) im Anschluss an Galton

folgende Unterscheidung vollzogen wurde, haben Tests die Faktoren-Theorie zur

Grundlage, die die jeweiligen Grunddimensionen zu ermitteln trachtet (und damit

der Schwierigkeit / Unmöglichkeit unterliegt, Intelligenzfaktoren ausschließend

- nicht überschneidend -, aber vollständig angeben zu sollen). Spearman,

dem aufgefallen war, dass Kinder, die in einem Fach gute Schulnoten bekamen,

auch in ihren schwächeren Fächern oft immer noch besser abschnitten als schwache Kinder in

ihren besseren Disziplinen, unterschied

2 Faktoren:

| ° | g-Faktor (genereller Faktor, an allen Leistungen mitbeteiligt) |

| ° | s-Faktoren (spezielle Faktoren, für jede Leistung anders) |

1938 entwickelte Louis Leon Thurstone (1887-1955) die Faktorentheorie in Chicago weiter und unterschied folgende

7 Begabungsfaktoren:

| ° | spatial ability (Raumvorstellungsvermögen) |

| ° | numerical ability (zahlengebundenes Denken) |

| ° | verbal comprehension (Sprachkreativität) |

| ° | verbal fluency (Wortflüssigkeit) |

| ° | memory (Merkfähigkeit) |

| ° | inductive reasoning (Abstraktionsfähigkeit) |

| ° | perceptual speed (Konzentration, Tempo) |

Die Testaufgaben nehmen diese Faktoren in unterschiedlicher Weise in Anspruch. (Ähnlich die Sampling-Theorie von Godfrey Hilton Thomson, 1881-1955, und Thorndike, s. u., die alle Leistungen aus einer großen Anzahl nicht näher identifizierter, elementarer Begabungsfaktoren erklärt, von denen aber jeweils nur einige in Anspruch genommen würden; Korrelationen bestünden zwischen ihnen insofern, als gemeinsame Elementarfaktoren zur Geltung kämen. Jede Leistung stelle somit eine bestimmte Stichprobe - „sample“ - aus dem Universum der Elementarfaktoren dar.)

Thurstones Faktoren wurden für den deutschen Sprachraum später von Adolf Otto Jäger, 1920-2002, adaptiert: s. u.). Da Tests, die einzelne Faktoren betreffen, miteinander manchmal korrelieren (was nicht sein dürfte, wenn es sich tatsächlich um eigenständige Faktoren handelte), ist die Faktorenzerlegung (wie auch in der Persönlichkeitspsychologie: s. u.) nur tw. geglückt. Die prinzipielle Schwierigkeit der Faktorenbestimmung besteht, wie bereits erwähnt, darin, Überschneidungen zu vermeiden und Vollständigkeit herzustellen. (Neurobiologische Ex.e zur numerischen Kognition von Stanislas Dehaene, *1965, wiesen z. B. 1999 nach, dass zahlengebundenes Denken teilweise sprachabhängig - bei exakten Rechnungen - und teilweise räumlich-abstrakt - bei Schätzungen - im Kortex repräsentiert ist. Dehaene plädiert für einen Mathematikunterricht, der beide Aspekte berücksichtigt.)

Die Faktorentheorie wurde später neu aufgegriffen: 1944 postulierte der Schweizer Richard Meili (1900-1991) ein von der Gestaltpsychologie beeinflusstes und später ausgeweitetes Modell mit den

4 Faktoren:

| ° | Komplexität (Fähigkeit zur Herstellung von Beziehungen zwischen zahlreichen verschiedenen Gegebenheiten) |

| ° | Globalisation (Fähigkeit zur Bildung von Ganzheiten und Ordnungen) |

| ° | Plastizität (Fähigkeit zur Umstrukturierung) |

| ° | Flüssigkeit (Leichtigkeit, von einer Idee zu einer anderen zu wechseln) |

1963 beschrieb Raymond Bernard Cattell (1905-1998; sein Namensvetter James McKeen Cattell, 1860-1944, prägte den Ausdruck „Intelligenztest“)

2 Arten von Intelligenz:

| ° | fluide Intelligenz: sie ist angeboren und kann kaum durch die Umwelt beeinflusst werden (z. B. Fähigkeit zu lernen bzw. zu deduktivem und induktivem Denken, geistige Kapazität, Auffassungsgabe, generelles Verarbeitungsniveau, mentale Prozesse etc.) |

| ° | kristalline Intelligenz: sie umfasst alle durch Umwelt und Lernen beeinflussbaren Fähigkeiten (das explizite Wissen, also semantisches, episodisches, Faktenwissen, die individuelle Wissensbasis, und implizites Wissen wie bestimmte Verhaltensweisen, Menschenkenntnis, Fahrradfahren, Rechnen etc.) |

Die kristalline Intelligenz, also die Fähigkeit, seine Lebenserfahrung auf bestimmte Gebiete anwenden zu können, ist von der fluiden Intelligenz, also der „Mechanik des Geistes“, abhängig. Diese Theorie wurde später zum Cattell-Horn-Carroll-Modell, das immer mehr Faktoren zu berücksichtigen versucht, ausgebaut und immer weiter verfeinert (nach John L. Horn, 1928-2006, und John B. Carroll, 1916-2003).

- Moderne Tests:

Seit dem Zweiten Weltkrieg wird zunehmend versucht, die Soziale Intelligenz

(Verhaltensintelligenz; vgl.

hier diesbezügliche Testbeispiele) sowie die Kulturabhängigkeit und die

Emotionale

Intelligenz (EQ, vgl.

Test bzw. s. u.) als Testvoraussetzung zu berücksichtigen.

Prinzipiell gilt, dass jeder Test von der Intelligenzdefinition abhängig ist,

die sein/e Schöpfer/in ihm zugrunde legt.

* HAWIE (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene): 1955 entwickelte Überarbeitung eines vom in Rumänien geborenen Amerikaner David Wechsler (1896-1981) in den USA erstellten Tests. (Wechsler Adult Intelligence Scale „WAIS“; der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder, HAWIK, erschien schon 1949.) Zugrunde liegende Intelligenzdefinition: s. o. Der HAWIE, einer der bekanntesten Intelligenztests, besteht aus 11 Subtests, die jeweils mehrere Items enthalten (Sprachteil, Handlungsteil; 6 sprachliche Subtests, 5 sprachfreie Subtests) und wurde 1991 als HAWIE-R (R für revidiert) neu bearbeitet, seit 2006, heute basierend auf WAIS IV, nur noch Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene „WIE“ betitelt.

|

Die 11 Items des HAWIE |

|

| Allgemeinwissen | ← 6 sprachliche Tests ← ↓ 5 sprachfreie Tests ↓ |

| Allgemeines Verständnis | Zahlen-Symbol-Test |

| Nachsprechen einer Zahlenreihe | Ordnen von Bildergeschichten |

| Rechnerisches Denken | Bilder ergänzen |

| Auffinden von Gemeinsamkeiten | Mosaiktest |

| Wortschatz (Synonyme-Test) | Figuren legen |

* I-S-T-70 Intelligenzstrukturtest: 1970 aus dem Vorgängermodell IST von Rudolf Amthauer (1920-1989; Intelligenzdefinition s. o.) entwickelt; einer der (v. a. in Deutschland) meistverwendeten Tests (inzwischen zum I-S-T 2000R ausgebaut). Er dient - mit dem Ziel, nicht nur das Intelligenzniveau, sondern auch die Intelligenzstruktur zu erfassen - zur Schullaufbahn- und Berufsberatung ab dem Ende der Sekundarstufe 1 und prüft in 176 Einzelaufgaben

9 Fähigkeiten:

| ° | Urteilsbildung (SE - Satzergänzung) |

| ° | Erfassen von sprachlichen Bedeutungsgehalten (WA - Wortauswahl) |

| ° | Kombinationsfähigkeit (AN - Analogien) |

| ° | sprachliche Abstraktionsfähigkeit (GE - Gemeinsamkeiten) |

| ° | Merkfähigkeit (ME - Merkaufgaben) |

| ° | praktisch-rechnerisches Denken (RA - Rechenaufgaben) |

| ° | theoretisch-rechnerisches Denken (ZR - Zahlenreihen) |

| ° | Vorstellungsfähigkeit (FA - Figurenauswahl) |

| ° | räumliches Vorstellungsvermögen (WÜ - Würfelaufgaben) |

* Intelligenzstrukturmodell (ISM) von Joy Paul Guilford (1897-1987): der Autor unterschied (ursprünglich für die Pilotenausbildung der US Airforce) 1967 120 verschiedene Intelligenzleistungen, die sich dadurch ergeben, dass 5 Operationen, 4 Inhalte und 6 Produkte miteinander in Beziehung gebracht werden. In einem dreidimensionalen Modell (s. Graphik) ergeben sich daher 5 mal 4 mal 6 = 120 Quader; für jeden stehen im Idealfall Aufgaben zur Verfügung, die genau die drei betroffenen Faktoren abtesten.

Faktoren des ISM:

| ° | 6 Produkte (Ergebnisse):

|

||||||||||||

| ° | 5 Operationen:

|

||||||||||||

| ° | 4 Inhalte:

|

Abb. 3/4: Intelligenzstrukturmodell von Guilford (© Thomas Knob)

Beispiel: An einer Aufgabe für Verbalverständnis wären Kognition, semantische Inhalte und Einheiten beteiligt. Noch sind weder alle Möglichkeiten faktorenanalytisch isoliert noch die jeweiligen Gewichtungen der einzelnen Items geklärt. Angeblich besser abgesichert ist das BIS (Berliner Intelligenzstrukturmodell 1984, 1997 zum BIS-4 erweitert) von Adolf Otto Jäger (1920-2002), das figurale / numerische / verbale Inhalte mit den Operationen Einfallsreichtum / Merkfähigkeit / Bearbeitungsgeschwindigkeit / Verarbeitungskapazität in Verbindung bringt und einen allem zugrundeliegenden g-Faktor (s. o.) annimmt.

* Culture-fair-Tests: Um dem Vorwurf zu entgehen, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen bei Tests, die die in Europa oder Amerika üblichen Formate verwenden, nicht die gleichen Chancen hätten (regelmäßig schneiden bei herkömmlichen IQ-Tests - allerdings bei großen Überschneidungen - Asiaten vor Nordamerikanern, Europäern, Lateinamerikanern und Afrikanern im Durchschnitt am besten ab), wurde mehrfach und mit wechselndem Erfolg versucht, kulturunabhängige Testaufgaben zu entwickeln, z. B. den 1949 entstandenen CFIT (Autor: Raymond Bernard Cattell, 1905-1998, 1971 auf deutsch erschienen), Symmetrietests, bei denen Kalahari-Buschmänner angeblich tw. besser abschnitten als amerikanische Collegestudenten, oder der nonverbale Progressive Matrizentest des Regenschirmfabrikantensohns John Carlyle Raven (1902-1970).

Problematik: Sie besteht darin, dass es kaum möglich ist, Items zu entwickeln, die tatsächlich Menschen aller Kulturen („Kultur“ verstanden als spezifischer Modus von Weltdeutung, Weltverständnis, Weltaneignung bzw. von Handlungsweisen in der Welt einzelner oder mehrerer Ethnien) gleichermaßen vertraut sind. Zusätzlich sind alle Testformate womöglich schon deshalb „ungerecht“, weil sie kaum die grundlegende Zweiteilung der Welt (die Tendenzen angibt, unterschiedlich stark ausgeprägt sein können und deren Trennlinie nicht immer eindeutig verläuft) berücksichtigen.

Man unterscheidet:

|

Individualistische Kulturen |

Gemeinschaftskulturen |

| Verbreitung: etwa ein Drittel der Erdbevölkerung im „weißen Westen“ | Verbreitung: etwa zwei Drittel der Erdbevölkerung, v. a. in Asien, Afrika |

| Identität wird durch eigene Entscheidung selbst gewählt oder sogar geändert. | Identität ergibt sich aus der (indisponiblen) Religions-, Familien- bzw. Stammeszugehörigkeit. |

| Kultur der - z. T. schonungslos bloßstellenden - Kritik | Kultur der Gesichtswahrung bzw. Wahrung der Ehre |

| Ideal der Gleichheit, Skepsis gegenüber Autoritäten | Ideal der Harmonie in vorgegebenen Hierarchien |

| Ideal der menschenrechtskonformen Demokratie ohne Überwachung und Zwang | Ideal von politischer Stabilität, auch mit Hilfe von Überwachung und Zwangsmaßnahmen |

| Streben nach Selbstverwirklichung | Streben nach Selbstvervollkommnung |

| Das Überleben jedes Einzelnen zählt. | Das Überleben der Gemeinschaft zählt. |

| Analytische Denkweise | Holistische Denkweise |

| Orientierung am Wettbewerb | Orientierung an der Kooperation |

| Glaube an selbst beeinflussbare Lebensschicksale | Glaube an vorherbestimmte Schicksale, Fügung |

Daraus ergibt sich z. B., dass ein individuell auszufüllender Test schon aufgrund dieser Voraussetzungen (kein sozialer Kontext) Probanden der westlichen Kultur bevorzugen wird, wie immer dieser Test auch gestaltet ist. (Zu Identität s. a. o.)

* Weitere Konzeptionen und Tests:

| ° | Hans Jürgen Eysenck (1916-1997; s. a. u.) unterscheidet biologische Intelligenz (angeborene biochemisch-neuronal-physiologisch-hormonelle Voraussetzungen), psychometrische Intelligenz (die von Biologie, Kultur und sozioökonomischem Status beeinflussten, in Tests messbaren Fähigkeiten) und soziale Intelligenz (die durch die psychometrische Intelligenz, soziale Faktoren, Persönlichkeit, Erfahrung, Motivation etc. beeinflusste Fähigkeit, mit anderen Menschen zurecht zu kommen). |

| ° | Dietrich Dörner (*1938) setzt im Gegensatz zu den Faktorentheorien bei seinen Tests auf das Bearbeiten komplexer Szenarien wie die Führung von Entwicklungsländern oder die Übernahme der Bürgermeisterrolle in am Computer simulierten Städten. Es erwies sich, dass das menschliche Gehirn kaum in der Lage ist, komplexe, vernetzte Situationen zu verstehen bzw. angemessen zu behandeln (vgl. u.; z. B. in Bezug auf Aktienkurse oder die Umweltproblematik.) Es gebe eine „Logik des Misslingens“. (Möglich, dass heute eine selbstlernende KI - s. o. - erfolgreicher wäre.) |

| ° | Howard Gardner (*1942) entwickelte nach dem Studium der Inselbegabung (Savant-Syndrom, dem Phänomen, dass manche Menschen außergewöhnliche Leistungen in einem kleinen Teilbereich vollbringen können; s. o.) und der Beobachtung, dass die in Schulen und durch konventionelle Intelligenztests postulierten Fähigkeiten nicht immer etwas mit dem späteren Erfolg im Leben zu tun hätten, die Theorie der multiplen Intelligenzen: 1983 schreibt er von der sprachlichen / der logisch-mathematischen / der räumlichen / der musikalischen / der motorischen (körperlich-kinästhetischen) / der intra- bzw. interpersonalen Intelligenz (der Fähigkeit, mit sich selbst und anderen - soziale Intelligenz - umgehen zu können), später erweitert um die naturalistische und die existenzielle Intelligenz. |

| ° | Zu Daniel Goleman (*1946) und seiner Theorie von der Emotionalen Intelligenz s. u. |

| ° | Robert Sternberg (*1949) postuliert eine Intelligenztriade, die sich aus praktischer (erfahrungsbezogen; betrifft das Verhältnis der Intelligenz zur externen Welt), analytischer (kompetenzbezogen; betrifft das Verhältnis der Intelligenz zur internen Welt) und kreativer (kontextbezogen; betrifft das Verhältnis von Intelligenz und Erfahrung) Intelligenz zusammensetzt. Alle drei Anteile hängen zusammen und voneinander ab. |

| ° | Keith E. Stanovich (*1950) unterscheidet zwei Intelligenzstufen: die algorithmische Intelligenz, die von herkömmlichen Tests gemessen wird und z. B. Hochbegabung ausweist, und die Rationalität, die die Umsetzung der Erkenntnisse in den Alltag durch adäquate Lebensentscheidungen meint und deren Mangel dazu führen kann, dass auch intelligente Menschen idiotisch handeln. (Z. B. rauchen trotz ungetrübter Einsicht in die gesundheitlichen Risiken, die aber nicht wirksam wird, auch Hochbegabte. Die Ursachen mögen in der Lust an der Regelüberschreitung - Transgression -, der Unfähigkeit, emotionale Impulse zurückzuweisen, oder in kognitiven Verzerrungen, wie übertriebenem Optimismus im Hinblick auf die Folgen des Tuns, liegen.) |

| ° | Marcus Täuber (*1972) beschreibt die Mentale Intelligenz und ihre Maßzahl, den MQ, der die Fähigkeit beschreibt, das eigene Denken als solches zu erkennen, im Zusammenhang mit den begleitenden Gefühlen und Handlungen zu reflektieren und es dann gezielt einzusetzen. Dadurch werde die Plastizität des Gehirns (s. u.) optimal ausgenutzt. |

Vgl. IQ-Test, Online-Kurz-IQ-Test, Online-IQ-Test, Tests von focus.de etc. Eine Kurzbeschreibung einiger Tests findet sich unter diesem Link.

Die Denkpsychologie wurde vom Wundt-Schüler Oswald Külpe (1862-1915), stark beeinflusst von der Habilitationsschrift von Dr. med Karl Bühler (1879-1963; Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge, 1907), in Würzburg begründet. Der Text löste eine heftige Kontroverse mit Wundt (s. o.) aus, der die Auseinandersetzung mit höheren geistigen Prozessen für unwissenschaftlich und menschliches Denken für nicht valide untersuchbar hielt. Im Ex. widerlegte Bühler dessen Ansicht, dass Gedankenverbindungen rein zeitlich-räumliche Assoziationen seien. (Er entwickelte Gedankenpaarversuche, die auch dann funktionierten, wenn der zweite Teil ohne raumzeitlichen Bezug dem ersten zugeordnet werden musste.)

* Gedanken sind selbständige, unanschauliche Erlebniseinheiten, deren Beziehung durch einen Sinn hergestellt wird (nach Karl Bühler; s. a. u.). Die menschliche Fähigkeit, über eigene Denkvorgänge nachdenken zu können, nennt man Metakognition.

* Verstehen ist die Einordnung von etwas Neuem in bereits Bekanntes (logische Platzanweisung).

* Aha-Erlebnis (zuerst beschrieben vom österreichischen Psychologen Karl Bühler, zunächst Teil der Würzburger Schule): Darunter versteht man ein schlaglichtartiges, plötzliches Klarwerden eines Zusammenhanges bzw. den Augenblick der Lösungsfindung. (Tritt diese nicht ein, wäre das wohl ein Oje-Erlebnis.)

* Serendipität: Im Unterschied zum Aha-Erlebnis bezeichnet Serendipität die glückliche Verbindung von tätigem Geist und Gelegenheit, also die durch äußere Faktoren bewirkten zufälligen Einsichten oder Ergebnisse während eigener Untersuchungstätigkeit. Allerdings: „Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist.“ (Zitat von Louis Pasteur, 1822-1895, analog der von Lucius Annaeus Seneca „dem Jüngeren“, ca. 1-65 n. Chr., in den Epistulae morales negativ formulierten Weisheit: „Ignoranti quem portum petat, nullus suus ventus est.“) Der Ausdruck verweist auf Serendip, den ursprünglich arabischen Namen für Sri Lanka, genauer gesagt auf das persische Märchen von den Drei Prinzen von Serendip, die laufend unverhofft auf Hilfreiches stoßen, das sie gar nicht gesucht haben.

Beispiele: s. o. , s. u. und hier, die Entdeckung des Penicillins durch zufällig auftretende Schimmelbildung oder die Entdeckung Amerikas während einer Forschungsfahrt „nach Indien“. (Vgl. dazu Erich Kästner, 1899-1974: „Irrtümer haben ihren Wert / jedoch nur hier und da / nicht jeder, der nach Indien fährt / entdeckt Amerika.“.)

* Hermeneutik (von griech. ἑρμηνεύειν = erklären) bemüht sich um das Verständnis des Vorgangs des Verstehens (Erläuterungen, Exegesen, Deutungen, Übersetzungen, Interpretationen etc.). Dabei wird in einem hermeneutischen Zirkel das Einzelne aus dem Ganzen und das Ganze aus dem Einzelnen abgeleitet. (Vgl. Goethes Faust: „Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.“) Hermeneutik ist neben Empirie (dem Prüfen von Sinnesdaten; z. B. in der Physik) und der formal-analytischen Methode (bei inhaltsleeren Gegenständen wie der Mathematik oder der Logik, bei denen es um reine Denkverhältnisse geht) eine der wissenschaftlichen Herangehensweisen. (Sie wird in den Geisteswissenschaften angewendet.)

FUNKTIONEN DES DENKENS

Das Denken wird als Mittel zur Distanzierung bzw. als Möglichkeit, sich bewusst in Opposition zu setzen, als komplizierter Prozess der Datenverarbeitung, als Medium der Transzendenz, als zusätzlicher Sinn, als chemischer Hirnzustand u. v. a. m. verstanden. Es weist in jedem Fall starke evolutionäre Vorteil gegenüber den tierischen Mitbewerbern um Nahrung und Territorium auf. (Es denken zwar auch höhere Tiere, die Möglichkeit zur Akkumulation der Denkinhalte im Laufe der Generationen bleibt ihnen jedoch verwehrt.) Im Gegensatz zu den einfachen kognitiven Fähigkeiten (wie Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis) gilt das Denken als höchste kognitive Funktion.

- Biologische Bedeutung des Denkens:

Der Überlebensvorteil eines denkenden Wesens gegenüber einem rein

instinktgesteuerten liegt in der erhöhten Flexibilität und in der Möglichkeit

einer theoretischen Vorwegnahme (Antizipation, gedankliches

„Probehandeln“) einer Situation. Nicht alles muss ausprobiert, ein eventuell letaler

Ausgang muss nicht riskiert werden. (Es müssen z. B. nicht einige LKW-Fahrer

geopfert werden, wenn der Statiker davor die Standfestigkeit der Brücke

berechnet und garantiert hat. Ein ähnliches gedankliches Probehandeln verhindert

normalerweise Sprünge aus dem 5. Stock. Wer sich hierbei verschätzt - etwa im

Tierreich ein Affe, der von Baum zu Baum springt - gehört nicht mehr zu den

Vorfahren der Folgegenerationen und verbessert dadurch den Genpool.)

- Verkürzung der Lösungszeit bei gestellten

Problemen:

Problemlösendes Denken wurde auch bei Tieren beobachtet: vgl. Ex. mit Schimpansen des Gestaltpsychologen Wolfgang Köhler

(s. o.), das

dieser im Ersten Weltkrieg in der Menschenaffenstation der Preußischen Akademie

der Wissenschaften auf der Insel Teneriffa durchgeführt hat: Schimpansen, die

ihre außerhalb des Käfigs liegenden Bananen mit keinem der beiden im Käfig

befindlichen Stöcke zu erreichen imstande waren, verharrten nach einer

erfolglosen trial-and-error-Phase und „dachten nach“. Dann setzten sie die

Stöcke zusammen und holten das Futter mit dem nun verlängerten Werkzeug herbei

(vgl. Videoproduktion von 1917). Auch Vögel lösen Probleme auf intelligente Art und Weise, indem sie z. B. Nüsse

dadurch knacken, dass sie sie aus großer Höhe fallen lassen oder auf der Straße

platzieren, damit sie von Autorädern überrollt werden. Ob sie dabei

(halb)bewusst nachdenken, ist nicht gesichert.

Neben dem fehleranfälligen System für das planvolle Denken (vgl. Albert Einstein, 1879-1955: „Planung ersetzt Zufall durch Irrtum.“) besitzen wir noch ein zweites System zur Bewältigung der uns vom Leben gestellten Aufgaben: Die meisten Alltagsprobleme (Auto fahren, Einschlagen des Heimweges, Stiegen steigen, Gesichter erkennen, Bälle fangen etc.) „lösen“ wir nach den Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaften automatisch (so wie wir uns auch die meisten Wahrnehmungen nicht bewusst machen), da wir über zwei Denk- bzw. Entscheidungsfindungssysteme verfügen: System 1, ein schnelles, intuitives und System 2, ein langsames, das Aufmerksamkeit erfordert. (Näheres s. o.; zu fehlerhaften Heuristiken s. hier.)

|

Denk- und Entscheidungssysteme des Menschen nach Kahneman (1934-2024; s. a. o.) |

|

|

System 1 |

System 2 |

| schnell | langsam |

| Kapazität unbegrenzt | Kapazität begrenzt |

| eng (betrachtet jede Situation einzeln) | weit (berücksichtigt viele Möglichkeiten) |

| unverzüglich | zögernd |

| automatisch | beeinflussbar |

| unbewusst | bewusst |

| kaum veränderbar | trainierbar |

| intuitiv | rational |

| unwillentlich | willkürlich |

| heuristisch | logisch strukturiert |

| unkontrolliert | aufmerksamkeitsgesteuert |

| assoziativ | überlegt |

| unfrei | frei |

| schafft (Schein)kohärenzen | berücksichtigt Inkohärenzen |

| gewiss | zweifelnd |

| absichtslos | absichtsvoll |

| leichtgläubig | kritisch |

| einsatzbereit | faul, träge |

| anstrengungslos | fordernd |

| energieeffizient (Sauerstoff) | energieaufwändig (Sauerstoff) |

| konzentrationsunabhängig | konzentrationsabhängig |

| entscheidet in den meisten Fällen | kommt selten zum Einsatz |

| routineorientiert | auf Neues ausgerichtet |

| immer im Einsatz | manchmal im Einsatz |

| manchmal unzuverlässig | überprüfbar |

| Fehler bleiben oft unbewusst | Fehler werden offensichtlich |

| z. B. Radfahren, Personenerkennung | z. B. Berechnung von 25x37 |

Oft wirken beide Systeme - schon allein durch die Vernetzungen im Gehirn - zusammen, sodass die Prozesse ineinandergreifen. Probleme ergeben sich dann, wenn wir, unwillkürlich falschen mentalen Mustern folgend, Aufgaben, für die wir System 2 bräuchten, mit System 1 lösen - also immer dann, wenn wir intuitiv „entscheiden“, worüber wir rational hätten nachdenken sollen. Cognitive Reflexion Tests (also solche, bei denen die eigene Denkweise reflektiert werden sollte; s. a. o.) offenbaren diesbezügliche Defizite. Beispiel-Ex: Schläger und Ball kosten gemeinsam 1€ 10c. Der Schläger kostet 1€ mehr als der Ball. Wieviel kostet der Ball? / Oder: 5 Maschinen brauchen 5 Tage um 5 Geräte herzustellen. Wie lange brauchen 100 Maschinen für 100 Geräte? / Oder: Wie groß ist der Unterschied zwischen Null Komma neun und Null Komma zehn? / Oder: Die Fläche von Seerosen, die sich in einem See ausbreiten, verdoppelt sich jeden Tag. Nach 48 Tagen ist der See zur Gänze zugewachsen. Nach wie vielen Tagen war er halbbedeckt? / Oder: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung, die statistisch etwa bei 1% der Bevölkerung auftritt, für einen Patienten, dem ein Test mit 90%iger Trefferquote sagt, dass er diese Krebsart hat? Die Lösung bestünde also jedes Mal darin, den Denkrahmen zu erweitern. (Für das letzte Beispiel vgl. in Bezug auf die Unempfindlichkeit gegenüber der A-priori-Wahrscheinlichkeit den Basisratenfehler; s. o.)

Beispiele tw. aus Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken. München 32011. Zu Denk- und Entscheidungssystemen s. o. Vgl. auch fehlerhafte Heuristiken, s. o. (Die richtigen Lösungen sind übrigens: 5c / 5 Tage / 0,8 / 47 Tage / ca. 8%.)

ENTWICKLUNG DES DENKENS NACH Piaget

Zu den entwicklungspsychologischen Konzepten von Piaget s. a. o.

- Äquilibration:

Dieser dem Begriff der Homöostase (s. u.)

ähnliche Zustand wird laut dem Schweizer Kinderpsychologen Jean Piaget

(1896-1980) durch einen Vorgang zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen

Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt auf immer höherer Ebene hergestellt. Das Kind hat zunächst noch einfache Schemata von

den Umweltgegebenheiten, gewinnt aber immer komplexere Schemata. Nach Piaget

erkunden Kinder die Welt in eigenständiger Motivation und mit angeborenem

Forscherdrang. (Vgl. auch die Ansicht von Karl

Popper, 1902-1994, dass

menschliche Erkenntnis nicht nach der Kübeltheorie - in den Kübel bekommt

man passiv hineingeschüttet -, sondern nach der Scheinwerfertheorie - der

Scheinwerfer wird je nach Interesse aktiv ausgerichtet - funktioniere.) Das erkennende Subjekt

pendle dabei zwischen Adaptation bzw. Assimilation (Anpassung an die

Welt, Aufnahme neuer Inhalte, immer bessere

Beherrschung der Umwelt durch Einordnung der Umweltinformationen in vorhandene

Schemata) und Akkomodation (Anpassung der Weltsicht an neue Erkenntnisse,

Entwicklung neuer Schemata, wenn die Adaptation in die alten nicht mehr gelinge).

- Phasen des Denkens im Laufe der Entwicklung:

Die Unterschiede im Laufe der Entwicklung sind hauptsächlich der rasanten

Hirnentwicklung im Laufe der ersten Lebensjahre geschuldet (s.

o.) Nach Piaget, der von einer

genetischen Epistemologie sprach, lassen sich im Laue der Kindheit

kulturübergreifend folgende unumkehrbaren Phasen

unterscheiden:

* Sensumotorische Phase (0,0 bis 2;0): Erkenntnis wird hauptsächlich - als Resultat der Interaktion von Subjekt und Objekt - über Sinneseindrücke und Bewegungen gewonnen; erstes Erfassen der Objektpermanenz (ein Gegenstand ist auch dann da, wenn er momentan nicht wahrgenommen wird).

* Präoperationale (vorbegriffliche) Phase (2;0 bis 7;0): Noch beruht das Denken des Kindes nicht auf Logik, sondern auf Animismus und Artifizialismus (der Vorstellung, dass auch natürliche Dinge künstlich hergestellt werden). In diese Phase fällt der Spracherwerb. Das Kind lernt allmählich, dass die Welt (die Objekte) durch Sprache zeichenhaft (bei Piaget „symbolisch“) repräsentiert wird. Der Unterschied zwischen Vorstellung und Realität wird (früher oder später) verstanden, der kindliche Animismus, der tote Objekte als lebendig ansieht, wird (früher oder später) abgelegt. Zudem entwickelt sich eine Theory of mind (s. a. o.; Bewusstseinsvorgänge anderer Personen können langsam erfasst werden), was durch Exe. wie das folgende abgetestet werden kann. (Das erste False Belief-Ex. wurde 1983 von den in Salzburg lehrenden österreichischen Psychologen Heinz Wimmer, *1946, und Josef Perner, *1948, entwickelt. Auch bei Affen und anderen Tieren kann in ähnlichen Experimenten eine Theory of mind gefunden werden.)

| Einem Kind wird eine Szene vorgespielt, in der ein Kasperl eine Münze in einer Lade versteckt. Als er das Zimmer verlässt, verändert eine heimlich hinzugekommene Person die Position der Münze, indem sie sie in ein Kästchen legt. Danach kommt der Kasperl, der von dem allen nichts bemerkt hat, wieder zurück. Frage an das Kind: Wo wird er seine Münze suchen? Jüngere (oder später unintelligentere Kinder) tippen auf das Kästchen. |

Manchmal werden die letzten drei Jahre dieses Zeitabschnitts als Intuitive Phase (4;0 bis 7;0) beschrieben (diese Bezeichnung geht nicht auf Piaget zurück), in der gleiche Elemente als Inhalt einer Gegenstandsklasse erkannt werden können (Bildung von Schemata). Einfache Abstraktionen und (eindimensionale) logische Schlussfolgerungen werden möglich, der kindliche Egozentrismus verhindert aber noch oft das Einnehmen einer anderen Perspektive.

* Phase der konkreten Operationen (7;0 bis 11/12;0): Logisches Denken ist allmählich möglich, v. a. wenn es von Handlungen begleitet wird (z. B. sind Invarianzaufgaben - s. o. - konkret eher lösbar als abstrakt). Die Dezentrierung ermöglicht das Einnehmen anderer Perspektiven.

* Phase der formalen Operationen (ab 11/12;0): Rein abstraktes Denken in hypothetischer Form, unabhängig von konkreten Gegenständen, Personen oder Handlungen, wird möglich. Ethische und wissenschaftliche Fragen werden verstanden.

Vgl. Die Stadientheorie, Die kognitive Entwicklung im Kindesalter nach Piaget

ERSCHEINUNGSFORMEN DES DENKENS

Einsatzgebiete für die auf Grund der enormen Großhirnentwicklung möglich gewordene Fähigkeit zum komplexen Denken zeigen sich v. a. in den im Folgenden beschriebenen Bereichen. Unser Denken, das erst durch ein funktionstüchtiges ZNS möglich wird, beruht auf den seit der Antike tradierten, auf mehreren nicht hinterfragbaren Grundannahmen (Axiomen, wie z. B. „Was ist, kann nicht gleichzeitig nicht sein“) aufgebauten Gesetzmäßigkeiten der Logik, wie sie in der Syllogistik (der Schlusslehre) angewendet werden. Dabei wird eine Aussage über das Verhältnis zweier Begriffe mittels eines dritten getroffen. Beispiel: Kein X ist ein Y. / Einige Z sind X. Also folgt daraus zwingend: Einige Z sind keine Y, aber etwa nicht: Einige Y sind keine Z, da ohne Widerspruch zu den beiden Prämissen ja auch alle Y - und damit auch einige, denn was für alle gilt, gilt axiomatisch auch für einige - eine Teilmenge von Z sein könnten.

Die Logik wurde von Aristoteles (Ἀριστοτέλης; 384-322 v. Chr.) begründet und vom Österreicher Kurt Friedrich Gödel (1906-1978 verhungert; er wird vom US-amerikanischen Kognitionswissenschaftler Douglas Richard Hofstadter, *1945, dem Autor des 1979 erschienenen und 1980 mit dem Pulitzerpreis - nach dem ungarisch-amerikanischen Journalisten Joseph / József Pulitzer, 1847-1911 - ausgezeichneten Buch Gödel, Escher, Bach - nach Gödel, s. o., dem holländischen Grafikkünstler Maurits Cornelis Escher, 1898-1972; s. o., und den deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach, 1685-1750, für den weitaus bedeutenderen Logiker als Aristoteles gehalten) in ungeahnte Dimensionen weiterentwickelt. In seinem Unvollständigkeitstheorem wies er nach, dass auch in widerspruchsfreien Systemen unbeweisbare Aussagen existieren, und die Widerspruchsfreiheit selbst gar nicht bewiesen werden könne.

Die Methodik des Denkens wurde von René Descartes (1596-1650) in seinen Discours de la méthode (1637) beschrieben. Darin verbot er die ungeprüfte Übernahme überkommener Inhalte und forderte die Einhaltung von

4 Erkenntnisregeln:

| ° | Evidenz: Als wahr wird nur klar Erkanntes akzeptiert. |

| ° | Analyse: Das Problem wird in seine Einzelteile systematisch aufgeteilt. |

| ° | Synthese: Die Problembearbeitung erfolgt vom Einfachen zum Komplizierten. |

| ° | Enumeration: Vollständige Aufzählungn und gründliche Übersichten garantieren Vollständigkeit. |

Ergänzend ist zu beachten, dass die Abstraktionsebenen des Denkens nach der Construal Level Theory (Yaacov Trope, *1945 und Nira Libermann, *1969?) von der mentalen Konstruktion von Distanzen abzuhängen scheint: Wird etwas als weit entfernt erlebt, dann erfolgt seine Betrachtung eher aus einer übergeordneten Perspektive abstrakt und wenig detailliert, wird es als nah erlebt, dann bezieht sich das Denken eher auf Einzelheiten und wird tendenziell konkreter und detailreicher.

Eine psychologisch interessante Variante des Denkens besteht in der Unfähigkeit, an etwas bewusst nicht zu denken. Diese ironischen Prozesse wurden 1994 von Daniel Merton Wegner (1948-2013) untersucht. Ergebnis seiner Exe.: Die Rate aufdringlicher Gedanken steigt bezüglich eines Inhalts, an den laut Aufforderung des Vls. nicht gedacht werden soll, in der Folge deutlich an. Auch Ängste werden lästiger, wenn der Gedanke an sie unterdrückt wird. Diese Effekte steigen noch an, wenn die Vpn. depressiv sind.

- Logisches Schließen und Problemlösen:

* Definition: Logisches Schließen bedeutet - unabhängig vom

ausgesagten Inhalt - auf Axiomen

beruhendes formal richtiges Denken. Problemlösen ist die selbständige Auseinandersetzung mit

einer in dieser Form neuartigen Aufgabe unter Verwendung von Algorithmen (s. o.), die Suche nach dem noch unbekannten Weg

zur Erreichung eines Zieles. Dies kann auch kreative und probabilistische

Elemente enthalten. (Vgl. z. B. 8min-Video

The Psychology of Problem

Solving, Modellaufgaben

von TestAS, PISA-Beispielaufgaben.) In Exn fand man

* 2 Methoden:

| ° | Probieren, trial and error: Das schrittweise Durchprobieren aller Möglichkeiten kann zufällig oder systematisch erfolgen und ist ein algorithmisches Verfahren. Der Zeitaufwand ist wegen des Transfereffektes abhängig von der Erfahrung, auf jeden Fall im ø aber größer als bei der 2. Methode, wie Exe. (z. B. Puzzle von Kevin Durkin, *1954?, 12,5 min statt 38sec) erwiesen. Z. B. (1, Abb. 3/5): Durch Umlegen von genau vier Hölzern sollen drei Quadrate entstehen bzw. (2, Abb. 3/6): Aus 5 Quadraten sollen durch Umlegen möglichst weniger Hölzer 4 gleich große Quadrate werden. (Lösung am Ende des Abschnitts „Kreatives Denken“) | ||

|

|

|||

| ° | Analysieren, nachdenken: führt, v. a. wenn die Anzahl an Lösungsmöglichkeiten sehr hoch ist, rascher zum Ziel und erfolgt meist nach folgendem Denkablauf: Vororientierung - Problematisierung - Strukturierung - Lösungsschema - Lösungsvollzug. Es handelt sich um ein heuristisches Verfahren (s. o.). Auch hier gibt es einen Transfereffekt; oft sind Umstrukturierung im Gehirn notwendig, um Fixierungen zu vermeiden (vgl. auch Köhler-, Durkin-Exe, s. o.): z. B. um die Frage zu lösen, ob ein Bergsteiger, der eine Gipfelhütte zwischen 8 Uhr und 16 Uhr in gleichmäßigem Tempo erwandert und nach einer Übernachtung zwischen 12 Uhr und 16 Uhr ebenso gleichmäßig auf demselben Weg absteigt, einen Punkt des Weges exakt zur selben Uhrzeit wie am Vortag passiert oder nicht; weitere Logikrätsel hier. | ||

| Ein anderes Beispiel, bei dem die Gestaltwahrnehmung im Wege steht: Die folgenden neun Punkte sind mit einer geraden Linie, die nur dreimal ihre Richtung ändern darf, durchzustreichen (Lösungen s. u. am Ende des Abschnitts „Kreatives Denken“): | |||

| ● ● ● ● ● ● ● ● ● |

|||

Abb. 3/7: Denksportaufgabe |

|||

| Das sogenannte logische Denken des Menschen wird durch heuristische Verzerrungen (s. o.) und psychologische Faktoren wie z. B. den Möglichkeitseffekt - extrem unwahrscheinliche Ereignisse (wie ein Flugzeugabsturz) werden übergewichtet - und den Sicherheitseffekt - viel wahrscheinlichere Ereignisse (wie Lungenkrebs bei Raucher/innen) werden untergewichtet - immer wieder torpediert oder zumindest beeinflusst. Dies zeigt z. B. auch das Allais-Paradoxon (nach Maurice Félix Allais, 1911-2010) zeigt: Haben Vpn. in einem Ex. die Wahl, eine 61%ige Chance auf 520 000 $ oder eine 63%ige Chance auf 500 000 $ zu ergreifen, entscheiden sie sich überwiegend mehrheitlich für Variante 1. Gibt man ihnen dann die Wahl zwischen einer 98%igen Chance auf 520 000 $ gegenüber einer 100%igen Chance auf 500 000 $, wählen sie paradoxerweise Variante 2, obwohl die erste Variante deutlich stärker verbessert wurde als die zweite. Entscheidungsgewichte korrelieren also nicht mit Wahrscheinlichkeiten. | |||

| Im Alltag scheitert der Anspruch, Probleme durch

logisches Denken lösen zu wollen, oft an unserer geringen Neigung, uns

geistig anzustrengen, wenn es (scheinbar) auch eine schnelle - durch System

1 (s. o.) zur Verfügung

gestellte - Lösung gibt, an der Begrenztheit unseres Intellekts und der

Beschränkung unserer mentalen Ressourcen. Zum Logischen Denken vgl. auch Seite der Univ. Bern bzw. Seite der Univ. Heidelberg |

|||

* Lösungssuche: Ein gestelltes Problem fordert an sich das konvergente

Denken, der Lösungsweg wird jedoch vielfach, auch wenn es nur eine Lösung gibt,

divergent angegangen. (Lösungen

s. u.)

|

Rätselbeispiele:

1) Streichholzprobleme

s. o., 2) Berganstiegs-Problem

s. o. und

3) 9-Punkte-Problem s. o. |

* Frustrationsverhalten: Wenn eine - im Ex absichtlich unlösbare, aber lösbar scheinende - Aufgabe (z. B. einen Besen auffangen, bevor er den Boden berührt, vergleichbar wäre auch eine Prüfungssituation in der Schule) nicht gelöst werden kann (oder ganz allgemein ein Zustand auftritt, der mit der eigenen Erwartungshaltung nicht übereinstimmt), entsteht Frustration (Erwartungsenttäuschung): ein Zustand, der bei der Be-/Verhinderung der Befriedigung bewusster oder unbewusster Wünsche auftritt. Die Frustrationstoleranz (die mit der Resilienz - s. u. - verwandte Fähigkeit, Erwartungsenttäuschungen zu ertragen) der Menschen ist verschieden hoch und hängt von der während des Aufwachsens erworbenen Persönlichkeit und vom Anspruchsniveau - dem Leistungsgrad, den man sich selbst zutraut und der unrealistisch hoch sein kann; s. o. - ab. Bei unausgeglichenen Personen entsteht ein Gefühl des Scheiterns auch dann, wenn das Nicht-Erreichen des Ziels erklärbar und entschuldbar ist. Begleitet wird Frustration oft von folgenden, z. T. an Abwehrmechanismen (s. u.) erinnernde

Verhaltensweisen:

| ° | Bagatellisierung: das zu lösende Problem wird als nicht wichtig erachtet |

| ° | Aggression (nach der Frustrations-Aggressions-Hypothese von John S. Dollard, 1900-1980, und Neil E. Miller, 1909-2002; s. u.) |

| ° | Resignation: Rückzug und Aufgabe |

| ° | Rationalisierung: Vorschieben von das Versagen rechtfertigenden Scheingründen |

| ° | Depressionen: unverhältnismäßige Niedergeschlagenheit |

| ° | Flucht vor der frustrierenden Situation (oder Verdrängung des eigenen Versagens) |